Walking deads

avril 2024

Walking deads

Édito - avril 2024

Ce serait l’heure des come-backs : le retour de l’Etat, et avec lui de la guerre et de l’autoritarisme. De ce constat débutent deux analyses dominantes, l’une qui voudrait que l’on assiste en direct à la résurrection du fascisme ; et l’autre à l’inverse que rien n’a changé, et que le pseudo-renouveau était déjà à l’oeuvre, à la périphérie (du regard ou de l’occident). Il faut savoir reconnaître et écarter ce qui relève de la tentation de remplir l’armoire à concepts (néo-fascisme, nouveau néolibéralisme) comme celle de ne voir partout que des agitations superficielles (pendant que l’économie continue de modeler le monde). On essaiera plutôt de repérer des ruptures dans l’organisation du pouvoir - et puis sont-elles synonymes de faiblesses, cachent-elles des plaies (à saler) ou des occasions de fuir (armé) ? Cette livraison est encore en cours d’élaboration.

L’hypothèse technoféodale

avril 2024

L’hypothèse technoféodale

Tous des serfs numériques ?

Comme d’autres Américains, les spécialistes des high-tech s’efforcent de faire leur part pour soutenir la réponse de première ligne à la pandémie… Mais chaque Américain devrait se demander où nous voulons être, en tant que nation, à l’issue de la pandémie de Covid-19. Comment les technologies émergentes déployées dans le cadre de la crise actuelle pourraient-elles nous propulser vers un avenir meilleur ? Des entreprises comme Amazon savent rendre efficaces l’approvisionnement et la distribution. Elles devront à l’avenir fournir des services et des conseils aux responsables gouvernementaux qui ne disposent pas des systèmes informatiques et des compétences nécessaires. Nous devrions développer l’enseignement à distance, qui est expérimenté aujourd’hui comme jamais auparavant. En ligne, il n’y a pas d’exigence de proximité, ce qui permet aux étudiants de recevoir l’enseignement des meilleurs professeurs, quel que soit le secteur géographique où ils résident… L’impératif d’une expérimentation rapide et à grande échelle accélérera également la révolution biotechnologique… Enfin, le pays a besoin depuis longtemps d’une véritable infrastructure numérique… Si nous voulons construire une économie et un système éducatif d’avenir basés sur le “tout à distance”, nous avons besoin d’une population pleinement connectée et d’une infrastructure ultrarapide. Le gouvernement doit investir massivement, peut-être dans le cadre d’un plan de relance, pour convertir l’infrastructure numérique du pays en plateformes basées sur le cloud et relier celles-ci à un réseau 5G.

Ce n’est pas sans hasard qu’autour de la gestion du Covid se concentrent les critiques sur l’étendue du pouvoir de la Silicon Valley. La pandémie fut l’occasion de toucher du doigt le « rêve » d’un monde vécu à travers des interfaces et pour la SV d’affirmer des ambitions politiques. Ambitions qui avaient gagné en consistance au fur et à mesure des années 2010 puis en partie ajournée par le scandale Cambridge Analytica.

Il se dit que les entreprises numériques seraient à l’origine d’un nouveau capitalisme de surveillance, prenant le pas sur celui, post-fordiste, dit « d’informations ». C’est la thèse de l’ouvrage à succès de Shoshana Zuboff, dont on ressentirait la pertinence par l’ « engourdissement psychique » induit par l’usage des plateformes. « Si c’est gratuit, vous n’êtes PAS le produit », « vous êtes la carcasse abandonnée. Le produit provient du surplus qui est arraché à votre vie ». Enfin, de la captation de ce surplus comportemental à l’ingénierie des comportements il n’y a qu’un pas : « il ne suffit plus [uniquement] d’automatiser les flux d’informations nous concernant », mais de « nous automatiser», tout simplement.

Voici pour l’aliénation nouvelle, née de l’alliance entre une technologie autoritaire et un néolibéralisme finissant (dont la crise aura servi de terreau au développement incontrôlé des plateformes ). Cette critique se combine aisément avec une autre, disons économique, qui voit dans la numérisation de la vie sa “mise au travail”. Celle-ci s’accompagne d’une « destruction progressive des mesures de valeur capitaliste » : le travail est permanent et décorélé du salaire, l’expropriation de la plus-value se déroulant désormais hors du contrat de travail. Cette auto-exploitation se produirait notamment « à travers le profiling des données sur internet ».

La première critique montre ses limites quand on se détache du seul point de vue de l’utilisateur “paranoïaque” (l’oeuvre des plateformes n’est pas uniquement surveillance - et on est tentés de dire malheureusement). Et la seconde, au contraire, lorsque l’on se place au niveau des subjectivités (on a alors bien du mal à confirmer que c’est dans l’activité quotidienne d’auto-profilling qu’est réellement extraite la valeur, plutôt qu’en amont ou en aval). Malgré tout, n’abandonnons pas si vite l’hypothèse de fond : que la soumission et la mise au travail se réfléchissent toutes deux dans les piscines à balles de Montain View. Comment nommer cette nouvelle forme de pouvoir (si « capitalisme de surveillance » et « capitalisme cognitif » ne conviennent pas) ? D’aucuns parlent de « technoféodalisme ».

Rentes

Le terme est apparu en 2015 sous la plume de Cédric Durand (et revivifié cette année par l’activisme de Yannis Varoufakis). Dans l’ouvrage qu’il consacre au sujet, il s’attache à décrire, comme il l’avait déjà fait pour la finance (cf. Le capital fictif), l’émergence d’un parasitisme mené par une sorte de caste prédatrice, avec les moyens du numérique et des droits de propriété intellectuelle. Le profit est remplacé par la rente, et on pourrait ajouter que les logiques de concurrence et d’alliance sont remplacées par la dépendance ou l’inféodation.

Durand s’attache à décrire les formes de rentes pratiquées par les plateformes numériques. Certaines sont loin d’être inédites, quoique poussées plus loin : les rentes de monopole, les rentes de propriété intellectuelle (les brevets, patent trolls, droits d’usage), les rentes d’actifs immatériels différentiels (la capacité à scaler facilement, et à faire reposer le risque et l’investissement sur les sous-traitants ou l’État). Et d’autres seraient spécifiques à l’accaparement des données, comme les rentes d’innovation (plus j’accumule de données plus je peux affiner le process de production) et les rentes d’enclaves (maintenir les usagers dans un écosystème clos qui permet d’abuser d’eux).

Si l’on s’en tient à l’analyse économique la notion de technoféodalisme est discutable à plus d’un titre : qu’est-ce qui est féodal, qu’est-ce qui n’est plus capitaliste, qu’est-ce qui est nouveau ? Il est facile pour quelqu’un de méthodique comme Evgeny Morozov (qui fut pourtant l’un des premiers promoteurs du « concept ») de se saisir de ces questions, pour réaffirmer un splendide « circulez, il n’y a rien à voir ». L’ensemble de ces mécanismes de rente, de dépossession, de parasitisme, seraient au fond largement exagérés, et déjà à l’oeuvre dans les développements antérieures du capitalisme. Il suffisait d’enlever ses lunettes marxistes pour le voir (en endossant celles de Veblen par exemple, ou en regardant du côté de la « périphérie » plutôt que du centre, ou du côté de marxistes hétérodoxes qui ont remis en question la notion d’accumulation primitive).

Mais si cette notion de technoféodalisme séduit autant c’est qu’elle apparait dans un contexte global d’accaparement du pouvoir et de la richesse par une élite de plus en plus restreinte, et ce en parallèle de bouleversements qui touchent aussi les domaines juridiques, anthropologiques, et économiques - si tout le monde n’en conclut pas la fin du du capitalisme, nombreux notent la péremption de grilles d’analyse antérieures, à commencer par celle du néolibéralisme.

Il y a donc bien « quelque chose » de « différent » qui a effectivement à voir avec les mécanismes de rentes décrits plus avant. Mais plutôt que de les étudier d’un point de vue économique, il est peut être plus pertinent de les étudier comme les signes d’émergence d’une nouvelle technologie de pouvoir.

Inféodation et asservissement

On observe aujourd’hui, à n’en pas douter, une domination des chaînes de valeur par les entreprises à fort capital immatériel (marques, design, brevets). Celle-ci a tendance à s’accroître puisqu’elle permet d’accumuler non seulement de la richesse, mais aussi les données qui permettent de renforcer cette domination. Le seul moyen d’y répondre pour les entreprises capitalistes étant d’accepter la vassalisation (ça a pu être la tentation de certains constructeurs automobiles dans le cadre des projets de voiture autonome) ou de grossir (concentration horizontale, fusion-acquisition, dans le secteurs des puces par exemple).

Le monopole de plateforme diffère des autres au moins par la force des mécanismes avec lesquels il se renforce : les concurrents se font écraser (cf la quasi faillite de Diapers provoquée par Amazon) ; sont financés dès la naissance dans une forme d’adoubement (cf. OpenAI) ; ou ne sont créés que pour être rachetés (à qui vais-je me m’inféoder ?) ; un nouvel acteur peut toujours entrer sur le « marché », mais il sera vierge de données, son retard à rattraper s’accroit d’heure en heure (le monde de l’IA sera d’emblée monopolistique).

Les moyens de l’asservissement se comprennent aisément en prenant pour exemple les plateformes grand public. Amazon gagne une grande partie de son argent (et de pouvoir) avec son service de location d’espace dans le cloud pour les entreprises. Cette manne a servi à financer à perte l’extension de son écosystème : Prime, Kindle, Alexa, Prime video, tous perdent de l’argent, mais participent à rendre l’ecosystème incontournable. Il faut ajouter l’investissement apporté par les utilisateurs eux-mêmes (ils ont constitué leurs listes de lecture sur Kindle ou Prime) qui les incitent à rester. Il faut encore ajouter tous les stratagèmes et tous les sabotages qui sont mis en oeuvre pour garder les usagers captifs (le projet de désabonnement labyrinthique Iliad, par exemple). Ce modèle est maintenant celui de toute startup : grossir à perte, détruire la concurrence, capturer l’utilisateur. Uber ? S’est financé des années sur fond saoudien (l’utilisateur du futur paiera la presque gratuité d’aujourd’hui, et les intérêts du financement), a torpillé ses concurrents (programme Hell pour espionner la concurrence) et la réglementation (programme Greyball pour éviter la police, kill-switch anti-perquisition), et finalement asservi les conducteurs (notamment via un algorithme de paiement obscur).

L’année dernière la moitié des américains avait un compte Amazon Prime. C’est un marché pour les vendeurs de sa market place qui est incontournable, par le nombre donc, mais aussi du fait de la quantité de données qui en découle. Ce que vend Amazon à ses clients pros c’est la promesse de flécher les consommateurs vers leurs produits à l’aide de cette masse d’informations. En vérité l’asymétrie est totale entre eux et la plateforme. Les 17 500 fournisseurs de Walmart, pour prendre un autre exemple, ont accès aux données sur les achats les concernant, mais Walmart, et lui seul, peut accéder aux mêmes données multipliées par 17 500. A partir de cette asymétrie la plateforme domine à la fois les consommateurs et les vendeurs. Il peut surtaxer les seconds, voire les évincer, voire les contourner pour vendre ses propres produits, voire les forcer à acheter de la publicité. Il peut manipuler les achats des premiers. La market place d’Amazon n’a en fait rien d’un « marché ». Voilà pourquoi - entre usagers captifs et prélèvement des ressources hors du marché - certains se sont mis à parler de « fief ».

Réglement algorithmique

Une fois qu’un fief est installé, que les utilisateurs de la plateforme (qu’ils soient consommateurs, producteurs, sous-traitants) sont captifs (notamment parce qu’on a élevé le switching cost - le « coût » pour se désabonner), c’est ici que s’ouvrent les rentes (rentes de monopole : 90% des utilisateurs de Prime regardent d’abord sur Amazon, 2/3 des vendeurs d’Amazon payent pour positionner leurs annonces ; rentes d’attention : il n’y a plus de résultats organiques, les vendeurs se battent à coup d’enchères pour un positionnement peut-être à perte au moment de l’acte d’achat). Ces rentes se situent à chaque endroit où l’usage de la plateforme s’avère « emmerdant » (c’est ce qu’on appelle l’enshittification du service) : le choix le moins cher arrive seulement en 17e position sur Amazon ; des vidéos non voulues s’insèrent sur le fil Tiktok ; la consultation d’Insta est parfois possible parfois impossible sans compte ; des marchandises non demandées arrivent dans le résultat de recherche de Zalando - ce n’est jamais une insuffisance, c’est toujours voulu.

Cette “souveraineté” c’est ce qui a permis Facebook de mettre la presse à genoux. D’abord en présentant le contenu journalistique « dans » Facebook, plutôt qu’à travers un lien hypertexte. Ensuite en quasi supprimant ce contenu sauf pour les médias qui payaient. Puis en poussant les journaux, sur la base de fausses données, à pivoter vers le support video pour soutenir sa propre stratégie. Enfin en dévaluant subitement le contenu politique. Le niveau de dépendance d’une grande partie de la presse occidentale fut en quelque sorte supérieur à ce qui est dénoncé dans le rapport des journaux à leurs mécènes milliardaires. Tout cela sans que les règles du jeu soit exposées (et là aussi ça peut paraître anti-moderne) : le fonctionnement (ici la censure) n’est pas encadré par la loi mais par des règlements privés et opaques.

Fin de la propriété Le nouvel idéal capitaliste n’est pas le profit, mais la rente, ou plutôt la position d’intermédiaire qui permet la rente, c’est ce que viendrait confirmer la mutation de l’idéal-type de la phase précédente : le monopole industriel. Qui s’est soit inféodé, soit transformé en plateforme.

General Electric et Siemens ont fait leur mue et sont devenus des écosystèmes. D’autres basculent vers un modèle inspiré du SaaS (software as a service). Prenons les constructeurs automobiles (qui avaient d’ailleurs déjà su s’adapter à la phase d’informatisation en éclatant leur chaîne de production et en se transformant en organismes de crédit). Ils sont donc passés de vendeurs de voiture à vendeurs de crédits à loueurs de voitures et finalement à loueur de services : l’activation du siège chauffant se loue dans les dernières BMW, de même que le déblocage de l’accélération dans certaines Mercedes. La tendance va jusqu’à louer des services d’une marchandise que le client ne possède pas. Ainsi John Deere reste propriétaire pendant 90 ans du système d’exploitation du tracteur qu’il prétend vendre.

En parallèle les mêmes constructeurs ont commencé la transformation de la voiture (ou du tracteur) en logiciel. Ce qui permet, par exemple de pouvoir la bloquer à distance quand l’utilisateur arrête de payer son loyer (John Deere a utilisé cette fonctionnalité en Ukraine pour empêcher le pillage de son matériel par les Russes).

L’ampleur de cette numérisation est apparue au grand jour quand la production de voiture s’est vue interrompue après le covid par la pénurie de semi-conducteurs. Certains constructeurs ont fini par acheter des lots de machine à laver pour en extraire les composants. Dans le même temps le lobby automobile empêche les utilisateurs d’ouvrir le capot de leurs propres marchandises. La lutte sur le droit à la réparation indique qu’on ne vend plus une marchandise mais l’usage d’une marchandise - avec des conditions d’utilisation. Comme une vulgaire imprimante qui n’accepte que l’encre de son fabricant, les tracteurs John Deere ne sont désormais plus réparables par soi-même (pour des raisons d’ailleurs plus légales que techniques). Et de même les trains : en Pologne, des locomotives ont été sabotées à distance par leur constructeur pour punir l’intervention de réparateurs tiers. Et idem pour les respirateurs hospitaliers : devenus irréparables (un code était nécessaire pour autoriser une intervention) ils ont été hackés à distance depuis la Pologne pendant la pandémie.

Dans le même temps qu’ils transformaient leurs marchandises en usages contrôlés par des logiciels (et diverses formes d’abonnement), les constructeurs automobiles les transformaient en aspirateurs à données. Dans le contexte d’une votation dans le Massachussets concernant le droit à réparer, le lobby automobile faisait campagne en disant en substance : refusez le droit à réparer car qui mettrait le nez dans ce que contient votre voiture en connaitrait suffisamment sur vous pour vous violer, voler ou tuer. En somme, votre voiture vous espionne. Ou votre tracteur. Un tracteur John Deere est désormais équipé de capteurs pour la localisation, l’humidité du sol, de l’air, etc. Les données captées ne sont pas accessibles par les agriculteurs, ou enfin uniquement s’ils s’abonnent aux semences Monsanto. Monsanto qui pendant ce temps récupère ces données pour « améliorer » ses graines. Enfin John Deere agrège l’ensemble des informations et le vend à des société de capital risque, qui pourront prévoir avec plus de précision la production agricole américaine - ce qui est fort utile pour spéculer.

Effectivement ces mutations ne correspondent pas exactement aux descriptions qu’elles soient libérales (où est le marché ?) ou marxistes (où est le profit ?) du capitalisme.

Si l’on pense que le capitalisme est un système qui fonctionne sur l’extraction de profit au sein des marchés, ici on a un système dans lequel les plateformes contournent les marchés (cf. les recommandations d’Amazon, ou les règles opaques d’Uber) et où l’argent des banques centrales semble remplacer le profit. Les banques centrales, en rachetant la dette et en boostant les rendements du marché d’action (assouplissement quantitatif) assurent aux firmes qu’elles ne couleront jamais. « elles apportent une anté-validation politique du capital fictif. » Pour Durand, et contrairement aux apparences ce sont les banques centrales qui sont pieds et poings liés et ne peuvent plus stopper ce mécanisme.

Si l’on pense maintenant que le capitalisme est un système qui fonctionne par l’extraction de plus-value du travail salarié, alors il faut constater - cette fois en suivant Varoufakis - qu’ici les plateformes accumulent un autre type de capital produit gracieusement par les utilisateurs : « le capital de commandement [qui] comprend des moyens produits pour organiser les moyens de production industrielle ». Ce nouveau type de valeur (valeur de commandement) « à son tour, leur donne la possibilité d’extraire la plus-value (i) de capitalistes-vassaux, (ii) du précariat, et (iii) de tous ceux qui utilisent leurs plateformes pour produire […] encore plus de capital de commandement. »

Gouvernement privé

On l’a vu avec la question de la presse, la puissance politique de ces plateformes semble considérable. On se rappelle ainsi que Twitter a censuré, puis supprimé, le compte du dernier président des États-Unis. Ou que Facebook a nudgé 60 millions d’utilisateurs américains pour les amener à voter (pour une augmentation de participation de 340 000). Ou plus récemment, que Starlink désactivait à loisir ses services en Ukraine. Ou encore, pour en revenir à la citation d’Eric Schmitt, que les Gafams ont saisi l’occasion du Covid, pour tenter de se laisser déléguer des fonctions gouvernementales. Concernant notamment le domaine de santé, l’ambition de la Silicon Valley semble sans limite.

Après avoir cartographié le monde, Google avec sa branche Verily (qui s’appelait aupravant Google Life Science), a lancé le Project Baseline pour cartographier la santé humaine. Verily produit déjà des outils d’IA (d’où la nécessité d’une masse de données) d’aide au diagnostic, et maintenant une assurance santé. Pendant le Covid, Verily a lancé Healthy at work, qui permet de « manager le covid », c’est à dire de savoir au sein d’une entreprise qui est malade, qui a besoin d’un test PCR, qui est vacciné, qui a sa deuxième dose, etc. Dans le même temps, Google proposait aux gouvernements des Community Mobility Reports pour, grâce au tracking de Google Maps, cartographier les mouvement de population. Google était concurrencé dans ce domaine par Facebook qui, sous la banière Data for Good et grâce au tracking de Messenger, observait la propagation du virus en fonction des mesures de confinement. Les données ont été utilisées par Harvard et Princeton pour élaborer des modèles de prédiction. Enfin, sous prétexte de détecter le Covid avant l’apparition des symptômes, Big Tech a aussi proposé à des utilisateurs d’outils de quantify self de partager leurs données (rythme cardiaque, qualité du sommeil, niveau d’oxygène dans le sang, température de la peau). C’est une manière de tourner définitivement la page de Cambridge Analytica, puisqu’ici le partage de données personnelles, intimes même, n’est plus considéré comme de l’espionnage mais comme une contribution au bien être de l’humanité. Fitbit (propriété d’Alphabet) l’avait déjà fait concernant la grippe. Les soignants du Zuckerberg San Francisco General Hospital ont été équipé d’un tracker similaire. Le Covid a fini d’ancrer l’Apple Watch comme outil de santé, individuelle et même globale - Tim Cook a d’ailleurs déclaré que sa plus grande contribution en tant que patron d’Apple avait été pour la santé humaine. Dans un objectif moins évidemment humanitaire, Amazon a lancé fin 2020 ce qui a été décrit comme le gadget le plus intrusif en matière de santé puisqu’il prétend déduire votre forme à partir de photos de nus (qu’il faut envoyer sur leur cloud) et l’état émotionnel à partir du ton de la voix.

Mais l’action la plus notable de Big Tech durant le covid reste le développement conjoint par Apple et Google de l’application de contact tracing, une application open source, conçue de manière à ne pas pouvoir être utilisée à des fins gouvernementales d’espionnage, et dont le mode de fonctionnement n’était pas négociable (ni par les États ni par les citoyens). Une initiative rapidement applaudie par Trump, tandis que l’Allemagne a fini par ranger sa solution maison au placard , pour adopter ce protocole. Cela montre au moins 1) que le pouvoir des Big Techs peut outrepasser celui des États (sur le mode « on ne les attend plus ») et 2) que ce pouvoir est lié aux infrastructures (ici ce n’est pas l’application qui importe - elle est open source - mais les serveurs et les terminaux).

Concurrence avec l’État

Reprenons : logiques de fiefs (les écosystèmes des plateformes), inféodation ou vassalisation (la domination des plateformes sur les capitalistes), asservissement (le travail de la glèbe numérique), règlements privés, fin de la propriété privée, sont donc autant de raisons d’en référer au féodalisme quand il s’agit de décrire le fonctionnement des plateformes numériques. On pourrait ajouter dans ce décor, le train de vie dispendieux, les caprices et la mégalomanie des « seigneurs » du numérique. Et aussi, pour certains d’entre eux, l’assomption politique de ce « technoféodalisme » : c’est par exemple le pouvoir souverain qu’applique Elon Musk sur Twitter, ou les projets de cités-État d’un Peter Thiel (son ancien associé chez PayPal).

Ces vues politiques sont encore trop souvent réduites à des délires, ou à des volontés de fuite (qu’ils fassent ce qu’ils veulent dans leurs monarchies artificielles après tout). Il ne faut pourtant pas exclure les possibilités d’articulations entre ces projets sécessionnistes (que forment de plus en plus les plateformes - s’éloignant de leurs anciennes prétentions de faire le bien de l’humanité) et les formes actuelles d’États et de capitalisme.

Regardons à ce sujet les prédictions de Sam Hammond (économiste à la Foundation for American Innovation, membre du think tank libertarien Niskanen Institute). Dans son podcast AI and Leviathan, il envisage un futur proche technoféodal : celui où l’État, dépassé par l’usage privé de l’IA, n’est plus en mesure de gouverner et notamment de lever l’impôt (c’est le rêve classique des technolibertariens qu’ils prophétisaient déjà avec l’émergence de la cryptographie, puis des cryptomonnaies). Selon Hammond l’État est déjà peu à peu concurrencé par les algorithmes, à un niveau micro et non pas par le haut. Ainsi les commissions de régulation publique qui encadraient l’activité de taxi ont été périmées par l’existence même d’Uber : « ce fut un changement de régime en micro où nous sommes passés de quelque chose qui était organisé par le gouvernement à quelque chose qui était régi par des plates-formes concurrentes privées qui utilisent des mécanismes de réputation ». Le même mouvement peut être envisagé pour d’autres instances de contrôle, par exemple dans l’agriculture. Les normes et les contrôles pourraient être déléguées en continu à l’IA. « Taïwan, aujourd’hui, expérimente avec des juges-IA ». L’IA elle-même devra d’ailleurs être contrôlée par l’IA. Ce contrôle tendra à être transféré à des entreprises privées sur le modèle des aéroports : « être propriétaire d’un terrain et être capable d’y construire ces expériences contrôlées deviendra plus valorisé. »

A partir de là, il y a pour Hammond trois chemins potentiels : la surveillance d’État (ce serait résister à cette tendance et imposer un contrôle) ; l’ordre social technoféodal. Et troisièmement, une co-évolution néolibérale : un État fort avec des pouvoirs circonscrits. Le gouvernement se réduirait aux compétences de base, aux domaines clés, à la défense nationale, peut-être à l’assurance sociale, à la sécurité sociale, à l’assurance-maladie. Mais, dans beaucoup de domaines, de nombreuses autres parties de l’État administratif seront externalisées par l’IA et le secteur privé.

Écouter de telles prédictions permet de voir qu’à Washington comme dans la Silicon Valley on anticipe le poids politique pris par les plateformes du numérique. Et que les mégalomanies, les désirs d’hégémonie ou de contrôle (de l’État sur les Gafams par exemple) masquent aussi des possibilités peut-être plus réalistes de cohabitation et d’alliance.

Comme ces mêmes alliances se forgent dans des espaces qui nous sont inatteignables, il est intéressant de constater que le lieu du gouvernement (c’est-à-dire celui de la liberté) est encore situé à un endroit qui est finalement beaucoup plus proche - et concerne la façon dont on sera amené à s’auto-gouverner :

Maintenant, [conclut Hammond] là où je pense que les humains comptent encore, c’est tout ce qui implique notre identité, qui nous sommes. … Les gens aiment Taylor Swift et ils aiment Justin Bieber à cause de l’identité de qui ils sont, et souvent, d’autres personnes écrivent même déjà leur musique.

En d’autres termes, votre marque personnelle sera plus importante que jamais. Nous parlons beaucoup, maintenant, de votre marque sur les médias sociaux, de votre marque sur le lieu de travail. Ce sera encore plus important à l’avenir.

Le néolibéralisme est mort

avril 2024

Le néolibéralisme est mort

Vive le néolibéralisme

Se poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article (celui-ci) on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.

Le néolibéralisme est mort, vive le néolibéralisme

À Seattle en 1999 ou à Gènes en 2001, la lutte contre le néolibéralisme prenait la forme d’un siège. Celui d’une citadelle inexpugnable, défendue par des miliers de policiers et militaires, abritant les instances internationales décidant de l’avenir du monde. Le néolibéralisme semblait solide, arrogant, indéboulonnable et ne reculant devant rien pour se maintenir.

Il était peut-être en réalité plus fragile qu’il n’y paraissait. La crise de 2008, l’élection de Trump, l’helicopter money ou le “quoi qu’il en en coûte” du Covid, des fissures seraient une à une apparue le long de l’édifice, semblant s’approfondir jusqu’à le mettre en péril. Le point de bascule n’est pas à chercher du côté de l’intervention publique en soutien aux marchés - on le sait, le néolibéralisme (et c’est cela qui le distingue du libéralisme classique) accepte ou plutôt requiert l’intervention politique. C’est ce qu’affirmait Walter Lippmann il y a un siècle dans The Good Society : les marchés ne sont pas des émanations naturelles, mais construits par l’homme, sous-tendus par des lois humaines, maintenus par des institutions. La question n’est pas plus celle de l’autoritarisme - on sait que le néolibéralisme veut protéger l’économie de la démocratie. Les penseurs néolibéraux ont toujours cru en un Etat fort, certes guidé par des normes et des limites strictes.

Acte de décès

Mis bout à bout, que dessinent les interventions des banques centrales, les rachats de dettes, le quantitative easing, le contrôle du spread des taux, 1000 milliards de dette rachetées dans la zone euro, la banque centrale du Japon qui détient 8% de la capitalisation boursière du pays ? Et si on ajoute à cela une pincée de plans de relance (6 billions de dollars juste pour les USAs), une once de too big to fail, la transformation des banques centrales en nouvelles assurances anti-faillites garantissant les revenus futurs ? C’est le sacro-saint principe du marché qui se trouve désavoué. Ajoutons la guerre commerciale entre la Chine et les US, la fragilisation des chaînes d’approvisionnement, l’économie de guerre, les prix planchers et le protectionnisme tous azimuts, c’est l’utopie globaliste d’un monde sans frontière où les États seraient réduits à peau de chagrin, qui est écornée. Et le rêve d’une société dépolitisée, peuplée d’homo oeconomicus pacifiés et rationnels, piétiné (populisme, Trump, Bolsonaro, le Capitole, gilets-jaunes et gros-biceps). Il paraitrait même que finalement, “there really is such a thing as society”. Pour ceux qui doutent encore, ajoutons que les “Move Fast and Break Things” et “Competition is for loosers” qui ont fait le succès des Thiel et Zuckerberg ont effectivement participé à ébranler l’édifice. Enfin, la multiplication et l’intensification des guerres couplées à la crise écologique finira par rendre flagrant l’évidence : le néolibéralisme n’est plus. Même son principal soutien politique, le parti démocrate américain, qui en fit la promotion idéologique sous Clinton comme sous Obama, semble l’avoir abandonné. Désormais, soutenu en cela par quelques bailleurs privés qui ont senti le vent tourner, il veut faire croire à un “nouveau consensus de Washington” (selon le discours de Jake Sullivan en 2023). Nous serions donc entrés dans cette nouvelle ère “post-néolibérale”, d’un nouveau dirigisme économique et politique - d’aucuns voyant là le terreau d’un “néo-fascisme”, d’un “néo-fordisme”, d’une “néo-réaction”, voire d’un nouveau néolibéralisme (selon sa niche universitaire).

Le plastique c’est fantastique

Mais n’est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Idéologiquement, le néolibéralisme est plastique et hétérogène. Ce n’est pas une doctrine figée, encore moins une vulgate, mais plutôt un espace organisé selon différents pôles.

La tension global-national

Quinn Slobodian a montré qu’au cours des années 90 un clivage s’est affirmé en son sein, scission entre globalistes et nationalistes, les premiers continuant de soutenir que le projet néolibéral doit être réalisé par l’intermédiaire de traités, institutions et législations supranationales, tandis que les seconds veulent faire primer l’échelle nationale et les traités bilatéraux. L’un des points de cristallisation de la controverse est la question de la construction européenne, projet évidemment soutenu par les uns et contesté par les autres. Déjà, dès les années 50, Wilhelm Röpke, chef de file des ordolibéraux, voyait dans le projet globaliste une menace pour les libertés individuelles et pour la diversité culturelle, l’incarnation de la modernité technocratique et le risque d’un futur État-providence supranational. Bref, une (auto)route vers la servitude.

La suite de l’histoire est connue : la multiplication des traités de libre-échange, la construction européenne ou encore la fondation de l’OMC témoignent du succès des globalistes pendant les années 90 et 2000. Or, c’est ce succès qu’ont remis en question le Brexit et l’élection de Trump, plus que le néolibéralisme lui-même. Le Brexit n’est pas juste une réaction des laissés pour compte de la mondialisation, avides de retrouver leur souveraineté, ou un rêve de vieux conservateurs aux accents réactionnaires. Il s’agit aussi d’un projet politique néolibéral et nationaliste dont on trouvait déjà la trace dans le discours de Thatcher à Bruges en 1988 : “Nous n’avons pas réussi à faire reculer les frontières de l’Etat en Grande-Bretagne pour les voir réimposer au niveau européen avec un super Etat européen exerçant sa nouvelle domination depuis Bruxelles.” (“We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a European super-state exercising a new dominance from Brussels”). Dans cette lignée, l’Europe est perçue comme un poids et une entrave pour le libre fonctionnement de l’économie britannique, le Brexit devant permettre au Royaume-Uni de se libérer et d’approfondir la dérégulation. Comme le dit fièrement le think-thank néolibéral Institute of Economic Affairs : “Hayek would have been a Brexiteer” !

Un conservatisme historique

L’espace du néolibéralisme se structure également dans une tension entre des pôles conservateurs et progressistes, le positionnement variant d’une période à l’autre. La phase de destruction de l’État-social, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, s’est fait dans le cadre d’un projet conservateur, incarné par Thatcher et Reagan. Avec d’un côté, There’s No Such Thing as Society et la destruction des obstacles entravant l’économie, et de l’autre, un appel constant à la famille, à la chrétienté, à l’homophobie, au militarisme. Ces projets politiques restaient cohérents avec les sources théoriques dominantes du néolibéralisme. Chez Hayek et Röpke on retrouve une même admiration pour Burke, une même haine de la démocratie et des masses, une même volonté de verrouiller la société par l’élitisme et l’aristocratisme. Le premier a rédigé des constitutions alors que le second pensait que la solution se situait surtout dans le social et les valeurs. D’ou une ode à la paysannerie :

qui concilie de manière idéale vie et travail, production et consommation, espace d’habitation et espace de labeur, nature et activité humaine […], développement indépendant de la personnalité et chaleur du contact social. [La paysannerie] oppose à la face industrielle et urbaine de notre civilisation tradition et persévérance […], mesure et sérénité, existence non artificielle […], unité de l’existence et insertion humble dans la chaîne du devenir et de la mort.

Ringard ? C’est le moins qu’on puisse dire, tant le néolibéralisme est aujourd’hui devenu synonyme de la société de consommation, de la marchandisation sans limite (jusqu’au corps : capital humain, sexuel ou biométrique) et des excès des goldenboys et des yuppies.

Mais un penchant progressiste

Le néolibéralisme n’est pourtant pas pure contrainte, pur nihilisme ou pure aliénation. Son succès repose sur sa capacité à capter et canaliser les désirs, même d’émancipation. C’est ainsi qu’un néolibéralisme progressiste, mélange entre des erzats d’idéaux d’émancipation, une financiarisation et une dérégulation sous-stéroïdes, a pu être incarné par Tony Blair au Royaume-Uni, la gauche caviar en France, tous deux précédés Outre-Atlantique par les “New Democrats” :

In place of the New Deal coalition of unionized manufacturing workers, African Americans, and the urban middle classes, he forged a new alliance of entrepreneurs, suburbanites, new social movements, and youth, all proclaiming their modern, progressive bona fides by embracing diversity, multiculturalism, and women’s rights. Even as it endorsed such progressive notions, the Clinton administration courted Wall Street. Turning the economy over to Goldman Sachs, it deregulated the banking system and negotiated the free-trade agreements that accelerated deindustrialization.

L’époque combative du néolibéralisme [avec pour objet la destruction du socialisme, sous l’impulsion de Thatcher et Reagan] a été suivie d’une période de 20 ans de “néolibéralisme normatif” [sous l’impulsion donc du parti démocrate], qui était une tentative d’imposer le marché comme la mesure ultime et incontestée de la valeur - non seulement par rapport aux sphères dans lesquelles le mécanisme des prix était présent, c’est-à-dire les sphères d’échange économique, mais aussi aux sphères où le mécanisme des prix était absent. [Il] ne s’agit pas simplement d’essayer de défendre le marché sur le terrain de la liberté économique - ce que le libéralisme avait fait pendant 300 ans - mais en fait d’affirmer certains mécanismes d’évaluation et d’évaluation économiques comme les dénominateurs ultimes de l’organisation de la société.

Une gouvernementalité de crise, une subjectivité en crise La capacité du néolibéralisme à se réagencer s’explique par son hétérogénéité, ses tensions internes (nationalisme-globalisme, progressivisme conservatisme), mais aussi parce qu’il a fait des crises un outil de gouvernance :

Le remède n’est plus là pour mettre fin à la crise. La crise est au contraire ouverte en vue d’introduire le remède. (…) [Proclamer la mort du néolibéralisme après 2008] c’est de n’avoir pas compris que la «crise» n’était pas un fait économique, mais une technique politique de gouvernement (…) Nous ne vivons pas une crise du capitalisme, mais au contraire le triomphe du capitalisme de crise.

Elle a mis un peu de temps à prendre forme, mais il semble qu’une stratégie du choc cohérente est en train d’émerger de la pandémie. [Elle] se dessine à toute vitesse, alors même que les corps continuent de s’entasser, et fait des semaines d’isolement physique que nous avons vécues non pas une douloureuse nécessité destinée à sauver des vies, mais un laboratoire à ciel ouvert, avant-goût d’un avenir sans contact, permanent et hautement profitable.

It’s certainly early days, and I can only speak to the American context, the discussions I’ve been following. You don’t hear about these game plans in the media. But they are talking about specific things — for example, all kinds of successes, from their point of view, with regard to medical developments. […] These are the sorts of projects they’ve long had on the back burner. And now they see, “this is our chance.” Partly as an unintended consequence of the crisis, but also because the neoliberals are poised and ready to give it the final nudge to make these things happen.

(Philip Mirowsky dans How Neoliberalism Will Exploit the Coronavirus Crisis)

Tel le chat, le néolibéralisme retombe toujours sur ses pattes. Mais au-delà de sa capacité à tirer profit des crises, la preuve de la permanence de son règne ne se lit-elle pas dans la permanence de son produit le plus réussi : l’homme néolibéral ?

[Les néolibéraux] ont changé le sens de ce qu’est un marché [non plus comme une allocation de ressources rares, mais] comme un problème épistémique - le marché est le plus grand processeur d’information connu de l’humanité.

Le néolibéralisme est une rationalité, le marché devient une (voire la seule) forme d’objectivité et de connaissance. L’État étant réduit à un rôle de garant des règles dun jeu (et soulagé du rôle de garant de la cohésion sociale), c’est le marché qui produit non pas une société mais une diversité d’opinions, de modes de vie, de valeurs, de choix, de goûts. Il en découle une contamination de cette rationalité économique (la concurrence en particulier) à des domaines jusqu’alors non marchands de l’existence humaine. La santé et l’éducation bien sûr, mais jusqu’aux nations, villes et régions entières qui peuvent être considérées comme des acteurs compétitifs. En passant par le “moi”.

Vous faites des investissements en vous-même et vous vous attendez, avec certes une profonde incertitude, à en récolter les fruits à l’avenir. Dans le même temps vous marketez votre apparence. Et tout cette logique d’autogestion s’étend à la recherche d’emploi mais aussi aux relations entièrement non marchandes telles que la recherche d’un date, d’un conjoint ou d’un ami”

La concurrence produit… une sorte de contrainte impersonnelle qui oblige de nombreux individus à adapter leur mode de vie d’une manière qu’aucun ordre ou instruction délibérée ne peut provoquer ».

C’est ce qu’avait très tôt identifié Foucault, en se penchant sur la théorie du capital humain : à la vision néolibérale du marché correspond un nouvel homo oeconomicus, “l’entrepreneur de soi”.

Or, La subjectivité néolibérale n’est pas l’appanage du winner, du jeune cadre dynamique (par ailleurs triathlète, adepte d’un régime no-glu paléo et réalisant ses exercices respiratoires de 5h à 6h du matin pour débloquer le potentiel productif de son cerveau). Elle s’est diffusée à l’ensemble de la société, elle est partout et même là où on l’attend le moins : dans les salles de sports cheaps, sur les applis de rencontre, dans les milieux radicaux ou réactionnaires et même dans les sphères religieuses (islam de marché, développement personnel chrétien, coaching judaïque etc.).

La subjectivité néolibérale s’est même raffinée depuis les années 80. Wendy Brown parle d’un glissement d’une “forme entrepreneuriale de néolibéralisme, vers une autre forme profondément infléchie par la financiarisation”. Il ne s’agit plus d’être sa “petite entreprise” mais de se considérer comme un portefeuille d’actifs “en quête de crédit, c’est-à-dire se compren[dre] comme investissant [soi]-même dans son propre capital humain, et comme espérant des autres qu’ils investissent également dans celui-ci”. Dès lors, la rétribution dépend moins d’une production effective que de la mise en scène d’une capacité potentielle à produire. Logique de l’influenceur1.

Mais n’y a-t-il pas un épuisement de ces subjectivités dont les nombreuses pathologies de l’époque sont les symptômes : TDAH, dépression, burn-out, troubles bipolaires, workaholic, addictions, bigorexie etc. ? C’est ne pas voir que comme les néolibéralismes, les subjectivités qu’il produit sont résilientes. Il faut que ces subjectivités soient fracturées, fêlées, si ce n’est brisées, pour pouvoir se renforcer. L’essor du cross-fit (parmi d’autres pratiques sportives extrêmes) en est un exemple : pratiqué majoritairement par des cadres, il essore le pratiquant, qui doit pousser toujours plus lourd, éxécuter des mouvements toujours plus rapides, pour brûler toujours plus de “cal” sur une bande-son au rythme effréné, pour oublier la douleur, mais aussi le vide. La lenteur de l’apprentissage ? Le pratiquant décline, il s’ennuie, veut souffrir, se donner le sentiment d’être un “survivant”, que ce qui ne tue pas le rend plus fort. No pain, no gain. Trop collectif ? Optez pour l’ultra-trail. Pas assez d’adversité ? Passez au MMA. Pratiquez-les de la même manière, et surtout faites-le savoir.

La persistance du néolibéralisme grâce à sa reconfiguration

Croire à la fin du néolibéralisme c’est croire au fait qu’il ait pu exister par le passé dans une version pure et globalisée. Dans laquelle l’ensemble de ses plans (idéologique, économique, politique, subjectif) auraient été parfaitement articulés. Il n’y a pas eu d’âge d’or du néolibéralisme (ou sur un temps court - entre les années 90, de la période de la Troisième Voie, de la mondialisation et des Nouveaux Démocrates jusqu’à l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001 - et dans des endroits particuliers du globe). Est-il vraiment en train de rendre son dernier souffle ? À regarder ses effets on répondra de toute évidence, non. L’ensemble semble si souple qu’il parait incassable. À l’image de ses subjectivités, les “crises” de ces dernières années pourraient l’avoir stimulé et revivifié.

À l’inverse, la tendance qui consiste à repérer dans toute interaction sociale sa permanence (la permanence de la crevardise, qu’importe le régime politique ou les politiques économiques) ne peut mener qu’à la cécité. On finit ainsi par admettre (souvent, il faut le dire, pour garantir la survie de chaires d’études foucaldiennes sur le sujet) l’existence d’un néolibéralisme des plans des plans de relance, d’un néolibéralisme coiffé d’une tête de bison, d’un néolibéralisme anti-libéral. Enfin, en observant le néolibéralisme uniquement depuis ses points d’applications, depuis les micro, bientôt les nano-pouvoirs, on prend le risque de perdre toute profondeur de champ. On prend le risque de parcelliser l’analyse à l’infini. On en vient à accepter de ne plus voir de plan d’ensemble et finalement assumer à la fois de ne plus rien comprendre, et qu’il n’y a pas d’issue.

Comprendre les reconfigurations implique de partir des tensions qui animent le néolibéralisme - pour le maintenir en vie, mais à quel prix pour lui ? Des tensions internes et critiques externes venant d’au-delà de ses pôles : titillé par le paléoconservatisme, titllé par le libertarianisme. Or ces mises en tensions et leurs exacerbations ne sont pas sans conséquence (sinon on n’en parlerait pas). S’il n’y a jamais eu d’articulation parfaite entre ses plans, le plan des politiques publiques, celui de la doctrine, celui du régime économique mondial, et celui des sujets, il faut constater un niveau de désarticulation extrême. Bien qu’il soit résilient, et même s’il résiste, même s’il sait se placer dans l’ombre, même s’il se pare de faux-nez, il finit par être modifié par ses propres efforts de contorsionisme. Il finit par muter. Pour le pire ?

Rendez-vous au prochain épisode…

Notes

-

Pour les plus curieux, notre première livraison analysait, sous un autre angle, ce raffinement de la subjectivité néolibérale. ⤴️

Néolibéralisme : zombies et mutants

avril 2024

Néolibéralisme : zombies et mutants

Mort, il marche encore sur la terre

Se poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article (celui-ci) on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.

Néolibéralisme : zombies et mutants

On avait dans un premier article exposé les arguments qui permettent à certains de déclarer la mort et l’enterrement définitif du néolibéralisme, et à d’autres de le voir s’être insinué partout, jusque dans nos gênes. Pour caricaturer, on peut voir aussi bien dans les populismes, les Bidenomics et l’affrontement commercial entre la Chine et les USAs, la péremption du cadre néolibéral, que dans la crevardise des influvoleurs, sa permanence. Si la première posture s’articule notamment avec une énième tentative de réechanter la gauche (et l’État), la seconde revient à forclore toute possibilité de changement… et donc à condamner toute possibilité révolutionnaire. Faute politique évidente autant qu’erreur d’analyse. Regardons une autre hypothèse : que le néolibéralisme survit, se survit, et ce faisant mute, et que ce n’est pas sans risque (pour nous, pour lui).

Vive la crise ?

Croire à l’incessante résilience du néolibéralisme passe souvent par le fait de prendre pour acquis le discours qu’il a sur lui-même. Il provoquerait des crises pour avancer ses pions, et lorsqu’elles surviennent de l’extérieur il s’en saisirait comme des opportunités. Vive la crise ! Bien sûr il y a du vrai dans cette affirmation, Friedman disait ainsi :

Only a crisis - actual or perceived - produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable.

Et les plans d’ajustement structurel imposés par le FMI sur les pays du Sud global maintenus dans un état de sous-développement ne sont pas des fantasmes. Il n’y a par ailleurs aucun doute sur le fait que le néolibéralisme s’est présenté comme une solution à l’inflation et à la stagflation de la fin des années 70 en Occident. Mais, il faut savoir faire un pas de côté, prendre un peu de recul.

Profiter de la crise de systèmes concurrents, que ce soient le keynésianisme, le socialisme ou le tiers-mondisme est une chose. Répondre à une crise provoquée par le système en est un autre. La résilience du néolibéralisme ne doit pas uniquement être évaluée à partir du constat de son maintien ou des forçages qu’il impose en période de turbulence, il faut aussi se demander si sa légitimité est toujours intacte. Où en est sa part de rêve ? A ce propos, J. Peck et N. Theoddore affirment que : “The very emptiness of these futures represents an important difference between the current conjuncture of late neoliberal authoritarianism and its predecessors from the 1970s and 1980s, the time when empty promises of a better, freer, and more prosperous future had yet to be historically tested”. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une question secondaire pour les auteurs néolibéraux, ils ne misent pas tout sur la “gouvernance par le milieu” ou l’Etat fort. Röpke écrit que “le succès du communisme est favorisé par une âme vide plutôt que par un estomac vide”. Les néolibéraux sont des intellectuels de combat, ils ne restent pas dans une tour d’ivoire : think-thanks, ouvrages de vulgarisation, conférences, revues, construction de personnages publics et même une série documentaire (Free to Choose) etc. Il s’agit avant tout d’une gouvernance par la liberté.

Le néolibéralisme est mort. Mais survit comme un zombie

Le néolibéralisme est donc bien là, et son hégémonie écornée comme jamais. Les signes de ce qui est au moins une crise de légitimité s’amoncellent. Quiet quitting, big quit, écoanxiété, on attend avec impatience la guerranxiété. Dégagisme dans l’arène politique et multiplication de (non)mouvements en dehors (rien qu’en France : Zads, 2016, GJs, contre le pass sanitaire, manifs nocturnes contre Louis XVI, émeutes pour Nahel ). Le futur se présente comme angoissant et apocalyptique, ce qui n’échappe pas à l’industrie culturelle : “On est trop sur la planète/J’en déduis qu’ils vont tous nous tuer ” (Booba), la Fièvre, la Peste. Concédons aux puristes (révolutionnaires et micropoliticiens professionnels) qu’il ne s’agit guère d’oppositions franches au néolibéralisme. Cette accumulation atteste tout de même de son affaiblissement. Le manque d’adhésion aux régimes néolibéraux est compensé par le recours à la force. C’est pourtant une banalité : qui n’a que la coercition est affaibli. Même dans les régimes dit “autoritaires” le pouvoir recoure aux réseaux de clientélisme, à des idéologies, à des corps intermédiaires, à une instrumentalisation des traditions et valeurs etc.

Comme le dit aujourd’hui l’un des anciens économistes de Clinton (et qui considérait encore en 1999 le néolibéralisme comme la seule utopie encore vivante)

On peut dire que le néolibéralisme est en train de mourir, mais le nouveau monde lutte pour émerger. Comme disait Gramsci, “maintenant c’est l’heure des monstres”. Il me faut encore 6 mois pour déterminer si le néo-fascisme est une vague qui a réellement de l’avenir. Et si les algorithmes vont être sources de progrès et d’égalité ou l’inverse, dans la manière de gérer les affaires sociales. La chose intelligente à dire est que oui le néolibéralisme est mort ou en passe de l’être, mort mais comme un zombie : il marche encore sur la Terre.

Pourquoi continue-t-il à marcher ? Parce qu’il n’y a personne pour le décapiter à coup de machette. Le maintien du néolibéralisme s’explique davantage par la faiblesse de ses adversaires que par sa supposée résilience à toute épreuve. Mais que faut-il comprendre par ses adversaires ? Une force qui lui est radicalement opposée et étrangère ? La pureté révolutionnaire ? Rien n’est moins sûr. Ce qui nous guette c’est un scénario à la X-men, un monde peuplé de mutants.

Logique de la mutation

Dans la succes story du néolibéralisme il y a le rôle principal (le néolibéralisme comme rationalité politique fondée sur une certaine conception du marché) mais aussi les seconds couteaux. Le caractère compositionnel du néolibéralisme, qui participe à sa résilience, l’amène à se colorer différemment, et selon le contexte, au contact du conservatisme ou du progressisme. Cela répond à l’une de ses faiblesses originelles : l’extension du marché et de l’individualisme à l’ensemble de la société entraine une dynamique centrifuge, un risque de dissolution de la société, d’anomie. Et les néolibéraux le savent. Déjà en 1958 W. Röpke, le chef de file des ordolibéraux, écrivait dans Au-delà de l’offre et de la demande :

Les hommes qui s’affrontent sur le marché, et, poursuivant leur profit, comptent l’emporter, doivent être d’autant plus liés moralement et socialement à la communauté, sinon la concurrence dégénère elle aussi des plus dangereusement. En d’autres termes, l’économie de marché n’est pas tout : elle doit s’insérer dans un contexte général plus élevé qui ne peut se fonder sur l’offre et la demande, la liberté des prix et la concurrence. Elle doit être tenue fortement dans le cadre d’un ordre général (…) L’homme, par contre, ne peut trouver le plein épanouissement de sa nature que s’il s’intègre de son propre gré dans une communauté et s’y sent lié solidairement. Sinon il mène une existence misérable. Et il le sait.

C’est l’un des moteurs de la reconfiguration incessante du néolibéralisme : il a besoin de s’appuyer sur d’autres rationnalités politiques. S’appuyer, mais ne pas les absorber, au risque de les réduire à de vulgaires marchandises. Angle mort de la laïcité, le “retour du religieux” n’est plus une béquille pour le néolibéralisme quand il s’affaise dans la marchandisation. Qu’est-ce qui fascine le bloom dans les images du hajj ? La piété ou les hôtels 5 étoiles qui entourent la Ka’ba ? Les précheurs 2.0 n’assèchent-ils pas la parole divine au point de la réduire au développement personnel ? Sans mauvais jeux de mots, cela ne peut qu’approfondir le désert.

Une question importante est donc celle de l’autonomie laissée à ces autres rationnalités politiques. Wendy Brown remarquait déjà que dans la séquence qui a suivi le 11 septembre 2001 néolibéralisme et néoconservatisme n’étaient ainsi pas les deux faces d’une même pièce. Qu’il n’y a pas nécessairement de symbiose entre le néolibéralisme et ses adjuvants. Dans le cas du néolibéralisme et du néoconservatisme, bien que leurs intérets convergaient, il existait des points de tension évidents concernant notamment le puritanisme, l’individualisme, la participation politique ou encore le rôle du gouvernement.

Le néolibéralisme mutant

Trump et Brexit

Le cas de Trump a été longuement commenté. Rupture populiste avec le néolibéralisme pour les uns, symbole de sa reconfiguration pour les autres. La mise en lumière des pôles conservateurs et nationalistes du néolibéralisme va dans le sens de la seconde hypothèse. Si Trump a provoqué le retrait de l’accord de partenariat transpacifique, celui-ci a été suivi par la signature d’accords plus restreints, avec le Canada et le Mexique. Trump soutenait aussi un “hard Brexit” afin de renforcer les liens économiques avec le Royaume-Uni. Il ne s’agissait pas d’en finir avec le libre-échange mais de le reconfigurer. Sur le plan de la politique intérieure, il a poursuivi les politiques néolibérales : privatisations, dérégulation, baisses d’impôts sur les entreprises etc. Quant à la guerre commerciale contre la Chine et la réthorique protectionniste, il ne s’agissait de rien d’autres que de la poudre aux yeux. Il faut que tout change pour que rien ne change.

Considérer le trumpisme comme un populisme ou une variante supplémentaire du néolibéralisme c’est manquer qu’il s’agit d’une synthèse entre différentes tendances - nationaliste, conservatrice, libertarienne, suprémaciste, évangéliste, masculiniste ou encore communautariste - qui entretiennent des rapports ambivalents avec le néolibéralisme. Quinn Slobodian affirme notamment que :

[Les libertariens] viennent à la fois du mouvement néolibéral et sont contre celui-ci. L’une des qualités impressionnantes de la tradition intellectuelle néolibérale est la façon dont elle a plus ou moins maintenu sa cohérence malgré des différences d’opinion internes souvent importantes sur la gestion de l’argent, la migration, l’utilité du populisme et d’autres questions de division. La rébellion ouverte de certaines factions au sein de la grande tente est un retour à la tendance sectaire plus familière des mouvements intellectuels, et elle montre pourquoi il ne suffit pas de considérer le néolibéralisme comme l’idéologie domestique du capitalisme en tant que telle.

Ainsi, si le trumpisme participe au maintien du néolibéralisme, il menace aussi de le faire bifurquer ou éclater. Le trumpisme symbolise l’hybridation du néolibéralisme avec des rationnalités politiques qui lui sont extérieures si ce n’est antinomiques. Wendy Brown voit dans le trumpisme l’influence du “néofascisme” : mobilisation des masses, recours aux affects, virilismes, leader-charismatique, haine des élites, racisme, ressentiment etc. Bref, le cauchemar des néolibéraux :

Ce qui triomphe sous le régime de Trump, c’est bien le raisonnement néolibéral et son préjugé en faveur des affaires et d’un économicisme généralisé. Cela dit, il faut se rappeler que pour les authentiques néolibéraux, ceux de Fribourg, de Vienne ou de Chicago, cet aboutissement serait un cauchemar. En effet, à quoi s’opposaient les néolibéraux ? Ils s’opposaient au fascisme, mais aussi à la mobilisation de masse des affects populaires, à la démocratie émotionnelle. Ils souhaitaient une séparation entre le monde de la compétition et des marchés, et l’État, qui pouvait certes être un État fort, mais qui devait être dirigé par des technocrates, ou à tout le moins comprendre son rôle comme étant de favoriser l’essor des marchés. Leur cauchemar était au contraire cette fusion des grandes entreprises et de la politique incarnée par Trump. Leur cauchemar était l’autoritarisme et l’irrationalité incarnés par Trump. Leur cauchemar était un régime politique réceptif à la mobilisation des affects populistes. Trump est leur Frankenstein.

Frankenstein car Trump est une création, monstrueuse, du néolibéralisme lui-même. Ce dernier est à la fois responsable de la destruction de la démocratie et du resentiment sur lesquels Trump a capitalisé, et dans le même temps s’appuie sur le trumpisme pour perdurer.

Cette logique de mutation est perceptible au-delà du trumpisme. Le Brexit symbolise l’hybridation entre néolibéralisme, libertarianisme et nationalisme. Discours protectionnistes, xénophobes et racistes, “Take back the control”; promotion du modèle de la cité-Etat, des zones franches et ports-francs : fascination pour Dubaï ; volonté de créer un “Singapore-on-Thames” ; projets d’accords de libre-échange bilatéraux ; promesses de dérégularisation ; “Hayek would have been a Brexiteer”. Le Brexit s’accompagne aussi, comme le note encore Slobodian, d’un projet de “sécession douce” : “le choix de la société par le biais de communautés fermées, le déplacement de[s] enfants dans les écoles privées, la création d’environnements médiatiques parallèles et en silo”.

Les partis d’extrême-droite anti-austérité

Les partis d’extrême-droite européens peuvent être vus comme un autre symptôme du même phénomène. Selon Melinda Cooper ces partis hybrident le néolibéralisme avec une réthorique et des politiques nationalistes et racistes, mais aussi avec des politiques économiques anti-austérités. Ces dernières s’intègrent dans le cadre d’un projet économique fasciste, “a heterodox economic formation, distinct from the equally heterodox methods of Keynesianism or socialism, [which is] defined by the attempt to overcome the threat of deflation without substantially threatening the existing distribution of wealth and income.” S’appuyant sur l’intervention de l’Etat, la limitation du marché, le natalisme, la création de monnaies parallèles et opposées à l’austérité, ces politiques économiques sont théoriquement antinomiques avec le néolibéralisme. Dans la pratique, les mouvements anti-austérité d’extrême-droite mélangent néolibéralisme et économie fasciste. D’un côté, en Italie, la coalition entre la Ligua et le M5S remplace la taxe régressive du gouvernement Monti par une flat tax, de l’autre elle instaure un “revenu de citoyenneté” (équivalent du RSA). En France, la trajectoire du Front National puis du Rassemblement National est également emblématique du phénomène. La politique économique du parti est le produit d’une tension entre un pôle néolibéral, incarné par le Club de l’Horloge, et un pôle antilibéral, le GRECE. Henry de Lesquen membre du premier, fait l’éloge du “libéralisme” de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke, Lionel Robbins, Henry Simons, Milton Friedman et George Gilder, tandis qu’Alain de Benoist, figure de proue du second, lui a répondu par un petit texte, Contre Hayek. C’est le rapprochement du RN vers les idées du GRECE et le souverainisme qui explique, selon Cooper, le tournant social du parti. Bref, le néolibéralisme étant nécessairement compositonnel et ce d’autant plus qu’il est affaibli, on pourrait multiplier les études de cas: Hongrie d’Orban, pays du Golfe, République autoritaire de Macron, Inde de Mondi, Argentine de Milei, etc.

L’hybridation entre le néolibéralisme et d’autres rationnalités politiques, on le voit, n’est pas sans conséquences pour lui. Le mélange entre néolibéralisme, conservatisme et nationalisme se fait aux dépens de sa version globaliste et progressiste. L’hybridation avec certaines tendances qui lui sont proches, notamment libertariennes, ouvre une possibilité de bifurcation. Le néolibéralisme, comme ce semble être le cas actuellement, peut réussir à maintenir sa domination sur les rationnalités politiques avec lesquelles il se compose (même avec les plus distantes et divergentes, comme le néoconservatisme et le néofascisme). C’est ce que d’aucuns nomment le “moment néofasciste du néolibéralisme”.

Il faut souligner que les mutants peuvent se stabiliser en tant que tels. C’est par exemple le cas du Hezbollah libanais qui domine le pays du Cèdre depuis plusieurs années. II s’agit d’un côté d’une milice disposant d’importantes capacités militaires, en guerre contre Israël et aux côtés du régime syrien, diffusant un discours islamo-nationaliste teinté d’anti-impérialistes, s’appuyant sur des références religieuses chiites et produisant des subjectivités militaristes. D’un autre, c’est une organisation qui s’est complètement intégrée au système néolibéral libanais (J. Daher) et qui a intégré les pratiques de “bonne gouvernance” préconisées par les institutions internationales néolibérales (A. Daher).

Mais il faut aussi envisager la possibilité que ces tendances profitent de la faiblesse du néolibéralisme pour s’imposer à lui, le cannibaliser et fonder une nouvelle espèce. Il faudrait alors renverser la formule et conclure à un moment néolibéral du néofascisme. Mais laissons l’étude de ces “sorties”, à un dernier article.

Exits

avril 2024

Exits

Libertarianismes, canots de sauvetage et fins du monde

Se poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article (celui-ci) conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.

Exits

Tout modèle directeur d’un ordre global est l’utopie.

La meilleure façon de prédire le futur, c’est de la fabriquer.

On a parlé de la plasticité du néolibéralisme. On a montré qu’une de ses forces, sa capacité à persister sur plus de 40 années de règne, était l’adaptation. Tenir un axe central, inaltérable - le marché, comme forme d’allégeance, et comme ordonnancement social absolu - mais admettre des contorsions. Une souplesse, pratiquée autour d’une double-tension qui menace toujours de céder. Souplesse entre deux pôles qui le challengent, et tirent d’un côté ou de l’autre. Entre le laissez-faire libertarien et les appels aux conservatismes (race, religion, famille, pour commencer). Pour tenir ensemble cette dialectique explosive le néolibéralisme a su alors aménager, composer, se réinventer sans cesse. A chaque fois différemment : selon les contextes, les particularismes nationaux ou épocaux, et au fil des besoins stratégiques. La dictature chilienne lui plût, il dû faire avec Donald Trump. Il s’aiguisa avec Margaret Thatcher, et déroula avec François Hollande. Il sortit de la bouche d’Hayek, mais fut repris en cœur par une armée d’influenceurs post-modernes. Faire avec, assimiler, s’hybrider, revoir sa formule : préférer une ré-invention, une pluralisation, à l’anéantissement. C’est ainsi qu’on parla de “mutants”.

Mais toute composition a ses limites. Lorsque l’un des fondamentaux est touché. Où la rationalité incorporée prend le dessus sur celle qui l’incorpore. Où l’un des critères manque si visiblement qu’on ne reconnaît plus ce que l’on a en face. Ainsi prennent forme des concrétions, des monstruosités, qui radicalisent à des seuils nouveaux les tensions originaires du néolibéralisme. Et qui ce faisant tentent de lui échapper, et lui échappent. Ces monstres, bien qu’enfantés par et dans le monde néolibéral, y cherchent un affranchissement, dont nous identifions le point commun dans une extrémisation “anti-sociétale” (c’est-à-dire plus qu’anti-démocratique). Car si le néolibéralisme a toujours eu quelques chose de sociopathe, d’assurément inégalitaire, de fondamentalement autoritaire, il a pour le moins toujours été un projet de gouvernement total, fondu dans l’État. En cela il a voulu régner sur tous et sur tout, follement, comme il se doit. Il fait société, société martyrisée certes, société déflagrée, société décomposée, mais société malgré tout.

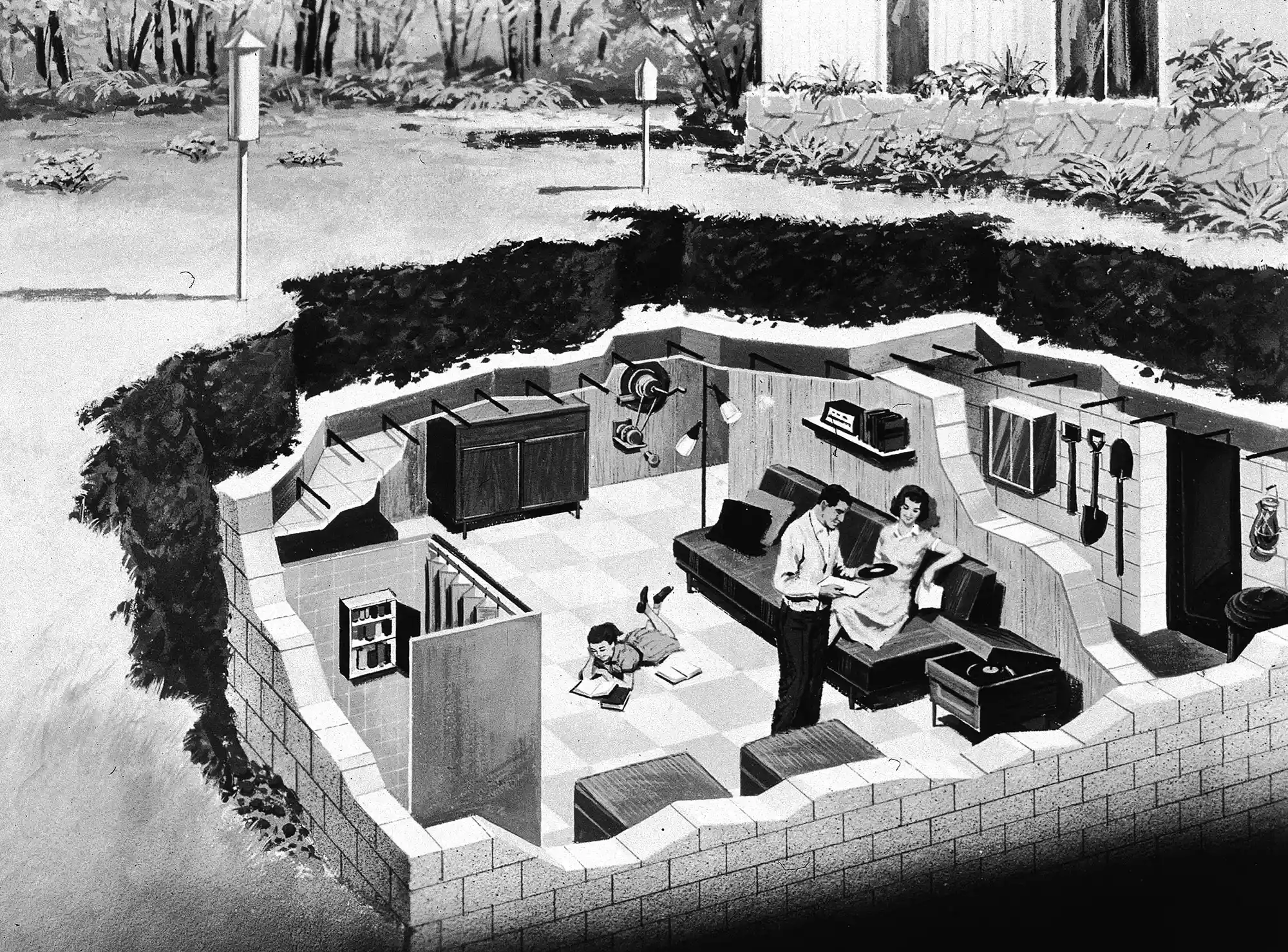

Mais voilà que ce costume-là, certains ne veulent plus le porter : s’en débarrasser. Se dégager - à l’heure d’un effondrement annoncé par tous les bords - de trop lourdes responsabilités. Une volonté qui ne parle pas qu’aux gueux, aux abandonnés, aux pauvres, mais aussi donc chez les maîtres. Une idée de la fragmentation, un sécessionnisme des puissants, de plus en plus pris au sérieux. Et qui à leur tour embarquent. Au-delà du mode ego-pathologique du survivaliste solitaire, des projets ainsi d’une toute autre ambition. Cités-franches ou gated communities, oisiveté financio-rentière ou immortalité siliconée, les nouveaux défecteurs prévoient autant de construire des digues que de prendre le large (fût-ce en vaisseau spatial). Vers un monde d’après, sans nous. Un “exit”, pour reprendre la terminologie d’un idéologue NRx (les néo-réactionnaires américains), un séparatisme du petit nombre. Élite techno-entrepreneuriale, pseudo-race, ou tout simplement caste d’ultra-riches : à chacun sa fuite.

Animés des visions de leur propre apocalypse, les seigneurs d’aujourd’hui modélisent et préparent déjà l’après. Les scénarios qu’ils dressent, malgré leur vernis science-fictionnel, apparaissent comme de moins en moins fantasques. Partant de “délires” et d’imaginaires survitaminés (s’autorisant à toutes les dystopies hier réservées au domaine littéraire), ces échappements sont passé d’expérimentations limitées à modèles sérieux. Prédire leur succès, leur généralisation, peut sembler risqué. Pourtant, chacun de ces plans fous d’évasion renvoie à une ligne de fuite - emballée, hallucinée, il est vrai - depuis l’écroulement du monde néolibéral. Des possibles se dressent (fussent-ils limités à un tout petit cercle d’happy few), pour fasciner les uns, stimuler l’angoisse des autres et éclairer d’une lumière toujours plus sombre notre présent. À chaque point d’écroulement, à chaque symptôme frappant ce néolibéralisme condamné, correspond ainsi une idée mesquine d’échappement. Pas vraiment des rustines, qui viendraient rafistoler tel ou tel trou, sauvant par là l’ensemble. Mais un mouvement plus lâche, d’abandon et de sauve-qui-peut, qui profitant d’un courant d’air décide de filer avec le trésor, non sans emporter au passage quelques armes utiles du feu-vaisseau néolibéral.

Souverainetés, nous voilà

Commençons par un détour. Il y avait disait-on chez les néolibéraux une tension, parmi d’autres, qui opposait globalistes et anti-globalistes. Les premiers ne voyaient de sens au marché qu’à l’échelle mondiale, les autres lui auraient préféré une empreinte régionale, délimitée. Mais c’est - au terme d’un cycle de crises - l’État qui semble faire son retour. La bonne vieille mesure nationale. Et qui clame sa préférence. Et qui ne veut plus faire concurrence d’égal à égal, qui vient reprendre sa souveraineté. Qui préfère ses propres intérêts à celui de son voisin, bien sûr, mais même - c’est plus nouveau - à celui du middleground que fut ces dernières décennies le marché global. Il veut prélever, toujours, accumuler, gagner, mais n’entend plus prétendre au faux fair-play du game économique d’hier. Il ne fait plus semblant, il préfère tenter de se sauver lui-même. L’Amérique trumpienne fit en ce sens sécession. Organisant la rencontre du vieux et du nouveau monde, de l’immobilier spéculatif et du protectionnisme péteux, du Make America Racist again et des subjectivités néolibérales, d’un clientélisme régional et du mur anti-migrants. Il fit le lien, entre hystérie nationaliste et sens ses affaires, et laissa la porte ouverte. On passa à une nouvelle ère, sonnant la fin de l’utopique win-win entre puissances respectueuses. A ressources limitées - matières premières, produits stratégiques (les puces), terres -, à fléaux divers - exodes, guerre, pandémies : c’est chacun pour sa gueule.

Nourrie d’une ambiance apocalyptique, toujours ressentimentale (et inévitablement raciste) la tendance souverainiste, au sein des vieux États décharnés, prétend redéfinir les règles du jeu. Forclusion identitaire certes (dont les échos abrutis résonnent jusqu’ici), mais aussi fermeture économique (un petit vent de protectionnisme), que d’incurables naïfs (“socialistes”) salueront comme le retour de l’interventionnisme d’État. Toujours est-il que les adeptes des affaires à l’ancienne (sans emmerdes) s’inquiètent. Va-t-on rembobiner la dérégulation ? Quelle angoisse. Sans attendre de savoir si le serrage de vis aura lieu ou non, ils prennent déjà des dispositions. Ainsi leur inquiétude renoue avec un protagoniste fondamental de l’histoire néolibérale : le libertarien. Sa haine de l’État, son rejet le plus virulent de la démocratie, son mépris pour le Droit, et surtout sa hantise de l’égalité : c’était lui qui avait raison, on aurait dû l’écouter, suivons-le maintenant. Radicalisons-le.

Du libertarianisme

Qu’entend-on par libertarianisme ? Affranchissement optimum de l’emprise étatique, et croyance en l’absolue liberté de chacun sur sa sphère privée. Liberté individuelle donc, primant sur l’association, primant sur les attachements, et qui se concrétise par la possibilité centrale, systématique et non-négociable de “sortir”. De partir, de prendre le large. Idéalisation d’un choix toujours possible, naturalisation d’un luxe que bien peu peuvent se payer. Ironie dark à l’âge de l’exil, de l’esclavage à peine dissimulé, des pays-décharges, des catastrophes climatiques et du trafic d’êtres humains. C’est “l’exit” d’Hirschmann, faculté pour chacun d’aller voir (contractualiser) ailleurs, généralisée donc par les libertariens comme forme unique de la décision. Extension au domaine public du principe de concurrence régissant les affaires privées : fin de la politique, fin de la parole. “On l’aime ou on la quitte”.

Certains disent qu’il y eut des libertariens plus ou moins “de gauche”, et d’autres plus ou moins “de droites”. On peut en douter. Ils firent en tout cas grand bruit au sein de la société étasunienne - où ces catégories ne nous semblent pas faire plus sens qu’ailleurs. Jugez plutôt : les libertariens furent pour la libre-consommation de drogue et pour l’avortement. Ils voulaient la vente d’organes et la privatisation de la sécurité. Ils n’aimeraient pas toujours l’impérialisme mais détestent avant tout l’égalité. Ils ont horreur de l’État, mais c’est pour mieux consacrer l’autorité de l’entreprise. Certains aujourd’hui lui préfèrent d’ailleurs la race (Lew Rockwel, Christopher Cantwell), c’est plus stable. Au fait de “penseurs”, le libertarianisme fut cette sorte de bouillie qui emprunta autant à l’école néolibérale autrichienne d’Hayek, Mises et Rothbard - qu’on considère aujourd’hui comme le maillon décisif, et prophétique (Milei), entre réaction culturelle et anti-étatisme : le “paléo-libertarianisme” -, qu’au dégouttant “égoïsme rationnel” d’Ayn Rand, ou au moisi “darwinisme social” d’Herbert Spencer. La quintessence d’une éthique de raclures, on peut l’imaginer. Ronald Reagan a un jour dit : « je crois que le cœur et l’âme mêmes du conservatisme sont le libertarianisme ». Cqfd.

Aujourd’hui dès lors, on ne saurait être trop surpris des lieux où une telle “pensée” trouve ses meilleurs élèves : la Silicon Valley (dont l’héritage gauchiste - contre-culturel - n’a jamais été qu’une arnaque), et l’extrême-droite américaine. Et souvent, à la croisée des deux - qui marchent au fait si bien ensemble. Curiosité politique ? Attraction sociologique ? Pas vraiment : plutôt l’un des réservoirs - pas le moindre, et dont l’influence dépasse de loin quelques illuminés transatlantiques - du renouveau autoritaire que l’on peine bien ces temps-ci à nommer.

Fuites spatiales, conquête et terres franches

Ici se mélangent des imaginaires empruntant tour à tour à la hard SF et aux rétro-utopies, façonnant des futurs dystopiques, sélectifs, catastrophistes, néo-féodaux, technologiques, entrepreneuriaux et toujours anti-démocratiques. Peter Thiel, papa de Paypal et de Palantir, président de fonds spéculatifs et investisseur majeur en capital risque, rêve d’îles artificielles haut de gamme, bouées de sauvetage hors juridictions, conceptualisées dans son Seastanding Institute. De premières ébauches laissent entrevoir un design global entre plateforme pétrolière, lunapark pour super-riches, zone économique spéciale et aquaculture. “Une solution face à la montée des eaux”, Waterworld en costard et short. Ce sera moche. Elon Musk, lui aussi de la Paypal Mafia, CEO de Tesla et de Space X, acquéreur à grand bruit de Twitter, nous parle d’aller vivre sur Mars, obsédé par l’idée de bâtir les premières fusées réutilisables de l’Histoire, autorisant les allers-retours interplanétaires. On parle bien, sans ambages, de terraformation et de colonisation martienne. Pour l’instant deux types de candidats sont sélectionnés pour la mission : les “généreux”, milliardaires grand donateurs du projet ; et les “prospères”, gagnants d’un concours du meilleur storytelling entrepreneurial. Ainsi donc la petite humanité sauvée par Musk du surchauffage terrien.