anti-terrorisme

-

La guerre ne meurt jamais

De la War on Terror à la Pax AmericanaDébut 2020, la géopolitique a été marquée par le retour de phénomènes réputés d’un autre âge : guerres de haute-intensité, génocide et annexion territoriale par la force. En résumé ce contre quoi l’ONU avait été créée en 1945. On savait le conseil de sécurité paralysé et les États-Unis sur une trajectoire isolationniste, mais les rivalités internationales auraient malgré tout dû, selon l’utopie libérale, se cantonner à la concurrence économique. La violence devait être réservée à ceux qui refusaient les règles du jeu, Rogue states et terroristes. Et l’Amérique ayant rendu son titre de gendarme du monde, d’autres États pouvaient s’investir davantage dans le maintien de l’ordre mondial. Après tout, la puissance américaine avait fait généreusement don au monde de la War on Terror. La France par exemple, nostalgique de son glorieux passé colonial, s’est empressée de s’en ressaisir : opération Harmattan en Libye ; opération Serval puis Barkhane en Afrique ; sécurisation des routes maritimes internationales. Le “cadeau” américain n’était cependant pas réservé à l’Occident : le général al-Sissi en Égypte, le maréchal Haftar en Libye, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite au Yémen, ont eux aussi contribué à la lutte anti-terroriste. Mais c’était oublier le caractère subjectif et performatif de ce “mode de guerre”, pour reprendre les mots de C. Hass, qui permet son retournement. Loin de prolonger la Pax Americana, l’anti-terrorisme sert aujourd’hui à la contester.

La Pax Americana : guerres propres, guerres zéro mort et opérations de maintien de la paix.

Retour en arrière. Les gravats du rideau de fer tout juste balayés, les États-Unis devaient confirmer leur victoire et imposer leur domination en continuant de mobiliser des moyens militaires. L’opération “Tempête du désert”, celle de la première guerre du Golfe, allait consacrer leur rôle de gendarme du monde. Suivrait la Somalie, puis l’ex-Yougoslavie, à plusieurs reprises, mais aussi des raids et bombardements de moindre envergure tout au long des années 90. La Pax Americana fut une guerre, de celles qui font des milliers de morts et de destructions. D’aucuns parlent d’un million de morts en conséquence de l’intervention et du blocus américain en Irak à partir de 1991. Il fallait beaucoup de naïveté ou d’impudence, pour se demander à la fin de la décennie, le 11.09.01 : “Mais pourquoi ? Que nous veulent ces gens ? Que leur avons nous fait ?”.

Il fallait être naïf… ou plus simplement avoir cru au discours occidental, celui qui dit au fond que les guerres des années 1990 n’étaient pas des guerres.

La première intervention en Irak est sûrement le dernier conflit assumé : les buts de guerre étaient publiquement annoncés, Saddam devait se retirer du Koweït faute de quoi la coalition internationale interviendrait pour “libérer” la monarchie pétrolière. L’Irak est alors encore considéré comme un État souverain et un acteur rationnel qu’il faut respecter et avec lequel il est possible de dialoguer. La guerre est encore conçue comme la “continuation de la politique par d’autres moyens”. Quoiqu’elle s’efface progressivement des discours. Ainsi, conséquence de la Revolution in Military Affairs, la première guerre du Golfe serait la première guerre “propre”. L’écrasante supériorité technologique américaine limite les pertes de la coalition à quelques centaines (contre des dizaines de milliers pour l’armée irakienne). La guerre du Golfe n’a pas eu lieu écrivait d’ailleurs Baudrillard.

Possible après la chute du Mur, le New World Order devient “réalité” après le succès de l’opération “Tempête du désert”. “J’espère que l’histoire retiendra que la crise du Golfe a été le creuset du nouvel ordre mondial” disait Bush père. Conformément au projet néolibéral, le New World Order est un ordre dans lequel l’économie de marché, la “démocratie” (autoritaire) et les droits de l’homme sont garantis. Considérés comme des special interests américains, leur non-respect, sur l’ensemble du globe, vaut casus belli. Les batailles de la décennie 1990 seront menées en leur nom :

Il est de notre conviction profonde que toutes les nations et les peuples cherchent la liberté politique et économique […]. L’effondrement de l’idée communiste a montré que notre vision des droits individuels - une vision ancrée dans la foi de nos pères Fondateurs - parle aux espoirs et aux aspirations durables de l’humanité.

(National Security Strategy, 1991)Dans ce nouveau cadre néolibéral, la guerre se transforme et ses concepts se brouillent : la paix, la guerre, le civil, le militaire, les ennemis, les buts de guerre sont progressivement vidés de leur substance. En 1996, l’Otan constitue la “Force de stabilisation” pour instaurer en Bosnie-Herzégovine “un environnement sûr et sécurisé qui soit propice à la reconstruction sur les plans civil et politique”.

Finalement, le mot même de guerre finit par peu à peu disparaître des discours officiels, au profit de : “opération de maintien de la paix”, “opération de police”, “sécurisation à des fins humanitaires”, “opérations spéciales”. La novlangue n’ayant pas de limite, la “guerre propre” irakienne, devient la “guerre zéro mort” menée par l’Otan en ex-Yougoslavie.

Les militaires auront beau jeu de s’en lamenter, d’accuser les “terroristes” d’avoir ruiné l’édifice conceptuel de la guerre contemporaine, avec leur incarnation du “partisan”, à cheval entre le civil et le militaire. Ils oublient qu’il s’agit d’une conséquence directe du projet néolibéral. La guerre n’a, par définition, pas sa place dans un monde où la concurrence entre les États doit se résumer à la compétition économique. Quand il y a guerre c’est qu’elle est menée contre ceux qui refusent les règles du jeu politique et économique, comme l’Irak en 1991. Or, rares sont ceux qui vont s’y risquer. En 2001, le règne de l’économie semble définitivement établi quand la Chine adhère à l’Organisation Mondiale du Commerce. Côté américain, le brouillage des concepts et des logiques de la guerre est pensée par l’administration pour servir ses intérêts :

[Le National Security Strategy] est fondé sur la conviction que la ligne entre nos politiques intérieure et étrangère est en train de disparaître - que nous devons revitaliser notre économie si nous voulons maintenir nos forces militaires, nos initiatives étrangères et notre influence mondiale. Nous devons nous engager activement à l’étranger si nous voulons ouvrir les marchés étrangers et créer des emplois pour notre peuple.

(National Security Strategy, 1995)On sait que l’ordre néolibéral ne s’est pas imposé en douceur à l’ensemble du globe. Ce qui fut nommé la “stratégie du choc” a un volet militaire : Shock and Awe. Elle vise à « contrôler la volonté, les perceptions et la compréhension de l’adversaire et de le priver de toute capacité à agir et à réagir », en ciblant son environnement. “Cette doctrine militaire se targue de cibler non seulement les forces militaires, mais aussi, comme le soulignent ses auteurs, la société au sens large — la terreur de masse est en fait un des aspects déterminants de la stratégie” (N. Klein, p. 288). Ce n’est pas le “terrorisme”, qui a détruit l’édifice conceptuel de la guerre moderne…

Ouverture de nouveaux marchés pour l’économie américaine.

Ouverture de nouveaux marchés pour l’économie américaine.La War on Terror, un mode de guerre subjectif

Les guerres menées en Afghanistan et en Irak à la suite du 11 septembre ne sont cette fois pas de simples “opérations de maintien de la paix”. Ces deux invasions marquent un réel tournant pour l’administration américaine. La définition de la guerre devient subjective et performative. Les États-Unis ont le monopole de son énonciation et sa légitimité est tributaire de leur unique volonté. Le gouvernement américain produit un antagonisme entre des valeurs, mène la guerre contre une “menace” et défend une “façon de vivre” :

La liberté elle-même a été attaquée ce matin par des lâches sans visage et la liberté sera défendue.

(Georges W. Bush, 11/09/01)Aujourd’hui notre nation a vu le mal, le pire de la nature humaine.

(GWB, 11/09/01)Les attaques terroristes du 11 septembre […] étaient des actes de guerre contre les États-Unis et ses alliés et contre l’idée même de société civilisée.

(National Strategy for Counterterrorism, 2003)L’Amérique sera leader dans la défense de la liberté et de la justice car ces valeurs sont justes et vraies et immuables pour tous les peuples dans le monde.

(GWB, 29/01/02)Cet ennemi n’est pas une personne. Ce n’est pas un régime politique. Encore moins une religion. Cet ennemi est le terrorisme : une violence préméditée, politiquement motivée et perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes infranationaux ou des clandestins.

(NSCT 2003)Le seul moyen de vaincre le terrorisme comme une menace sur notre façon de vivre est de le stopper, de l’éliminer et de le détruire là où il croît.

(GWB, 20/09/01)C’est un conflit sans champs de bataille et sans têtes de ponts, un conflit avec des opposants qui se croient invisibles.

(GWB, 14/09/01)Pour C. Hass, il ne s’agit pas juste d’un “habillage rhétorique”. Ces valeurs organisent les guerres, en leur nom, les coalitions sont constituées et l’ONU est supplantée. Elles effacent toute “référence aux États, aux politiques, aux souverainetés, aux territoires et participent de la construction de l’ordre subjectiviste. Elles disposent d’une catégorisation du monde selon leurs propres critères, sans altérité politique puisque nul n’objecta, le terrorisme ne constituant pas même une revendication, une politique pour les terroristes eux-mêmes.”

La War on Terror est uniquement le produit du décisionnisme américain. Contrairement aux années 90, les États-Unis n’insèrent plus leur action dans le cadre de l’ordre international et ne tirent plus leur légitimité de ses institutions. En 1991, Bush père agit sur mandat de l’ONU. Et, lorsqu’il a écrasé l’armée de Saddam, il a la possibilité de pousser jusqu’à Bagdad, l’idée lui est suggérée, mais il s’y refuse. Après une décennie de brouillage des concepts régissant la guerre et d’hégémonie américaine, envahir un État souverain sans mandat de l’ONU avec un projet de regime change devient une possibilité. Il ne s’agit pas juste d’une lubie des néoconservateurs ou des grands groupes pétroliers, lubie qu’ils auraient réussi à mettre en œuvre en infiltrant l’administration Bush. Les faucons ne sont pas uniquement des néoconservateurs, ce sont aussi pour partie des démocrates et des néolibéraux. Autrement dit, le regime change est une radicalisation du New World Order des années 90 :

Toutes les traditions qui appelaient à un changement de régime […] considéraient les valeurs américaines comme transportables ; toutes assimilaient les menaces contre les valeurs américaines à des menaces contre la sécurité nationale ; et toutes supposaient que la puissance américaine était bienvenue en Irak car elle matérialisait les valeurs libérales. Bush a mobilisé ces préceptes en 2002-2003 mais les élites politiques les avaient promulguées et assimilées bien avant son arrivée au pouvoir.

(McDonald, p. 257)L’administration américaine et les élites ne pensent pas l’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan comme une guerre. Les US Armed Forces agissent dans l’intérêt du peuple irakien, les frappes ne visent pas un territoire ou un peuple, mais un régime “terroriste”. “Nous pouvons viser un régime pas une nation” disait Bush. Il ne s’agit pas d’une guerre mais d’une libération : Iraqi Freedom.

Les G.I sont de piètres serruriers

Les G.I sont de piètres serruriersSelon C. Hass, l’objectif n’est pas de dissimuler une guerre interétatique mais de détruire le concept même d’État-souverain. L’entreprise de destruction des concepts de guerre, de paix, d’ennemi, de civil, de militaire, démarrée à la chute du Mur aboutie à celle du concept d’État souverain et de l’altérité politique. Le projet de regime change dans ses implications politiques (construction ex nihilo d’un État minimal et autoritaire), économiques (privatisation, libéralisation et ouverture des marchés), sociétales (négation des réalités sociales) et conceptuelles symbolisent la “victoire” du néolibéralisme :

Dans ce mode, l’État se trouve disqualifié en ce que l’ennemi ne s’identifie plus à l’État ennemi. Cette conception est homogène à une volonté de solder le XXe siècle comme siècle politique clivé entre des États différenciés désormais consommés par l’internationalisme libéral étatsunien ; la fin de toute altérité politique et de l’existence d’État séparateurs est explicitement donnée par les États-Unis comme leur victoire, une victoire devant ouvrir à la fin des États-nations en prise avec des “luttes” politiques.

(Hass)De fait, les invasions de l’Afghanistan et de l’Irak sont pensées par l’administration américaine dans le cadre du projet New Middle East qui vise à redessiner en profondeur la région.

Dans le cadre de la War on Terror, la guerre ne connaît donc plus de limites, elle est “sans lieu et sans fin, tant ses objectifs quand ils sont formulés, demeurent sans portée effective”. (Hass) Concrètement, la guerre excède le simple domaine des opérations militaires. L’armée américaine en prend acte, le général Petraeus théorise en Irak et en Afghanistan la doctrine de la counterinsurgency. Sauf que la tâche devient dès lors insurmontable, comme le relève ironiquement W. Brown : “bien que l’armée recrute dans les “couches non éduquées de la population américaine”, qu’elle soit hostile aux savoirs non militaires, [il est demandé aux militaires de] se transformer en anthropologue, économiste, expert en politiques publiques et animateur pour jeunes enfants. Les jarheads doivent au passage déconstruire leurs préjugés racistes, misogynes et orientalistes. Au-delà, c’est tout le logiciel hiérarchique, bureaucratique et centralisateur de l’institution qui doit être transformé. La contre-insurrection nécessite une autonomie des forces sur le terrain. Concrètement ça donne les scènes mythiques de Restrepo : un lieutenant qui tente de vendre l’American Dream à des paysans afghans qui n’ont pas l’air très intéressés.”

Restrepo

RestrepoAu fond le caractère insoluble de la tâche importe peu. La décision de la guerre était unilatérale et performative, celle de la paix aussi. “It’s Time For Our Troops To Come Back Home” : clap de fin.

De l’universalisation de la War on Terror à son retournement contre la Pax Americana

D’aucuns ont espéré naïvement que la War on Terror prendrait fin avec le départ de l’administration Bush. Obama allait remettre les choses en ordre, se repentir de l’hubris de ses prédécesseurs. En 2009, il reçoit le prix Nobel de la paix et s’empresse de déclarer : “La paix exige de la responsabilité. La paix implique le sacrifice. C’est pourquoi l’Otan continue d’être indispensable.” Oups. Le logiciel américain reste le même bien que les outils changent : les opérations spéciales, les drones et frappes chirurgicales remplacent la “surge”. En 2014, c’est toujours la logique de la War on Terror qui anime la coalition internationale contre l’État Islamique. On peut même y voir une certaine radicalisation. En 2003, il y avait un projet de société pour l’Irak, en 2014 il s’agit d’annihiler et de repartir, pour ne pas prendre le risque de s’enliser. Annihiler qui ? Quoi ? C’est si peu clair qu’il devient possible de raser des villes entières. D’une part on ne discute pas avec le Mal, d’autre part cela a une forme d’efficacité, de Dresde à Alep en passant par Hiroshima. Et cette fois l’ONU a donné sa bénédiction.

Défense du camp du Bien

Défense du camp du BienLa coalition internationale dirigée par les États-Unis est alors rejointe par de nombreux pays occidentaux. Rien d’étonnant, l’anti-terrorisme y est devenu le mode de gouvernement depuis plusieurs années. Mais il n’est même plus le privilège de l’Occident et de ses alliés. La War on Terror étant subjective et performative, elle est aisément réappropriable. Depuis 2001, elle s’est donc internationalisée sans que la nature des régimes qui y participent ne rentre en compte. Aidés par le retrait américain, les supposés Rogue states et les “terroristes” d’hier se sont empressés de s’en ressaisir. Sur le terrain, l’action de la coalition internationale se couple donc à celle de l’Axe de la Résistance (Syrie, Iran, Russie) et de ses milices (Hezbollah libanais et irakiens). De la France à la Chine en passant par l’Égypte ou le Kurdistan on traque les terroristes. Même les Talibans s’y sont mis comme nous l’apprend un rapport français du conseil de sécurité :

Tout en conservant des liens avec de nombreuses entités terroristes, les Talibans ont fait pression sur les États membres pour qu’ils les aident à lutter contre le terrorisme dans le cadre de leur combat contre l’État islamique d’Irak et du Levant - Province de Khorasan (ISIL-K), qu’ils considèrent comme leur principal rival. (2023)

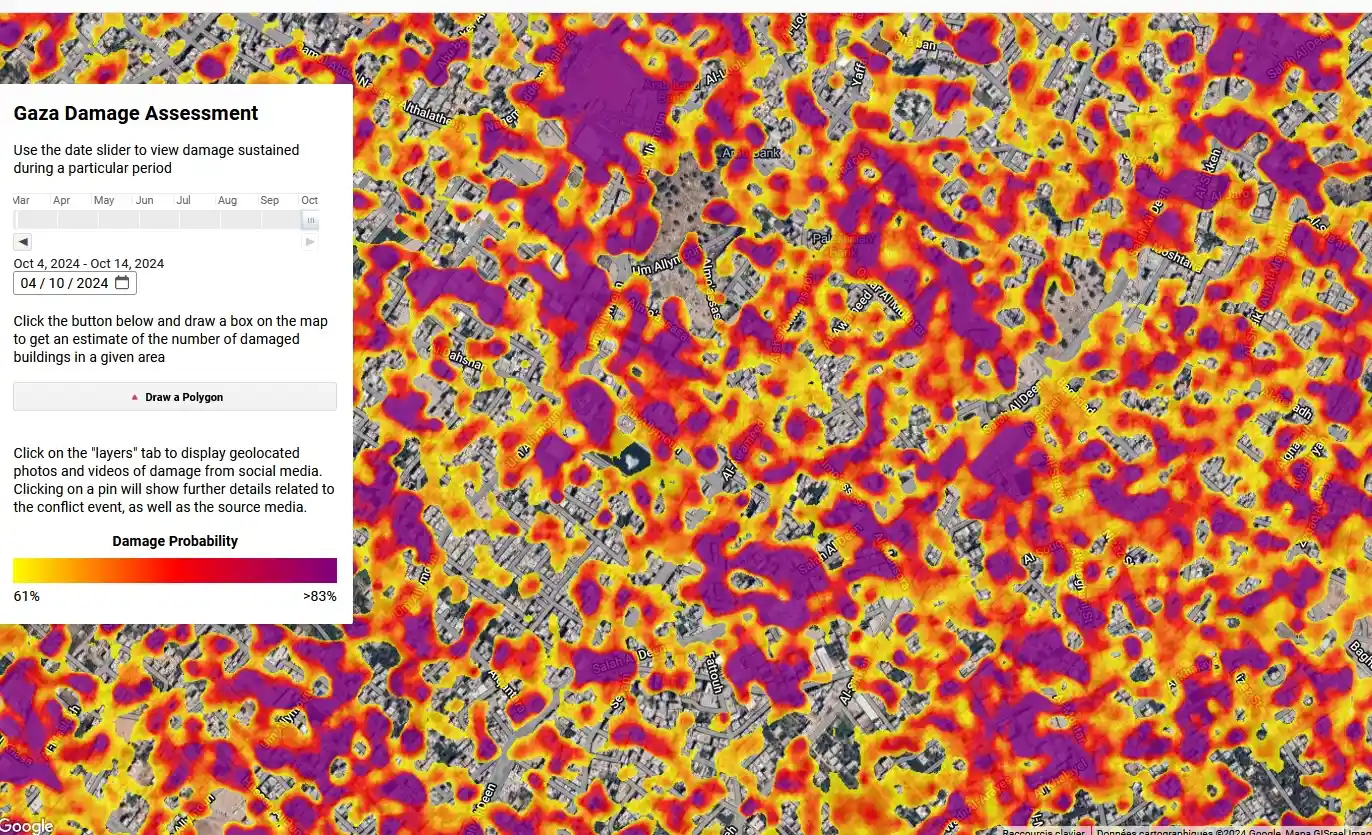

Les États ne reprennent pas juste la réthorique de la War on Terror mais aussi ses logiques et ses armes. Aidées par la paralysie du conseil de sécurité, les ambitions régionales s’affirment en niant les États et les insitutions internationales. L’anti-terrorisme permet à l’Azebaïdjan et à la Turquie de faire main basse sur des portions de territoire de leurs voisins. Le génocide à Gaza et le ravage du Liban sont menés dans le même cadre. Pour Sheytaniahou, qui s’exprime comme Bush en 2001, l’ONU est une “farce”, la distinction civile/militaire n’existe pas, pas plus que le concept d’État souverain. La région doit donc être redessinée.

Les promoteurs israéliens lorgnent déjà sur la bande de Gaza et le Sud Liban. Pour y arriver tous les moyens sont bons. Tsahal fait exploser simultanément les bipeurs des “membres” du Hezbollah en espérant que l’explosion sidère les civils à proximité, ou plus simplement qu’elle ne les tue. Autrement dit, elle reprend le principe de l’attentat-suicide, qui était jusqu’à présent dénoncé comme une “violence aveugle”, et donc inacceptable. Même méthode, même principe : vous n’êtes en sécurité nulle part. Israël n’a pas attendu les américains pour massacrer des civils mais la War on Terror en fait des cibles légitimes, voire privilégiées. Il ne s’agit pas juste de frapper les civils pour mettre une pression par ricochet sur un ennemi qui se cache. L’enjeu de l’anti-terrorisme est précisément la population civile. Elle n’est, selon le prisme paranoïaque du renseignement, rien d’autre qu’un ensemble de menaces réelles ou possibles. Il faut donc surveiller, contrôler et éliminer. Traumatiser, mutiler et tuer sont autant de façons de soumettre la population civile à une emprise, de diffuser la peur et la paranoïa. Dans le cas d’Israël, logique anti-terroriste et logique génocidaire se renforcent.

A contrario, il n’y a plus que les derniers perdants de l’ordre international pour encore brandir le droit. La mission iranienne à l’ONU justifie le tir de missiles en affirmant qu’il s’agit d’une “réponse légale, rationnelle et légitime de l’Iran aux actes terroristes du régime sioniste” Avant cela, Nasrallah affirmait déjà qu’Israël avait outrepassé toutes les règles d’engagement avec les frappes sur la banlieue Sud de Beyrouth. Suite à l’assassinat de ce dernier, le Hamas dénonçait un “acte terroriste lâche”. D’un côté, les “terroristes” cherchent à être reconnus comme des acteurs politiques légitimes par un système international en lambeau. D’un autre, un État reconnu par ce même système lui dénie toute légitimité et recourt à des méthodes relevant de la définition même du terrorisme établie par l’ONU. Le retournement prêterait à sourire si ses conséquences ne s’avéraient si tragiques.

Ironie de l’histoire, le mode de guerre subjectiviste sert à contester la domination américaine. La Chine reprend la main sur Hong-Kong avec la HK national security law basée sur la logique anti-terroriste. Les milices pro-Iran se sont imposées en Irak par le biais de la lutte contre l’État Islamique. La Russie mène une “opération spéciale” en Ukraine et utilise les lois anti-terroristes pour museler la contestation interne. Il ne faut pas s’y tromper, qu’elles soient menées avec des moyens archaïques (barils d’explosifs jetés depuis un hélicoptère en Syrie) ou des hautes-technologies (smartbombs israéliennes), par des régimes “démocratiques” ou “autoritaires”, contre des groupes militaires, des États ou des peuples, les guerres contemporaines sont menées dans le cadre de la War on Terror. En 2001, la diffusion de l’anti-terrorisme devait permettre la stabilisation de l’hégémonie américaine et pacifier les marges récalcitrantes de l’Empire. Deux décennies plus tard, la War on Terror a bien été reprises par de nombreux États et groupes paramilitaires, mais elle sert à remettre en question la Pax Americana. Avec sa généralisation, c’est la possibilité de guerres sans fin, sans lieu et sans limite qui s’est généralisée. La “montée aux extrêmes” se déploie selon une logique mimétique, les belligérants s’inspirant les uns des autres. Il faut être un journaliste d’Arte pour affirmer que les états-majors des pays libéraux n’ont pas le cerveau câblé pareil que celui de leurs homologues des “Empires”. On imagine facilement la fascination des généraux israéliens devant les ruines d’Alep, et celle des russes devant les bombardements de Mossoul par les avions de la coalition. Les guerres sont des laboratoires à ciel ouvert, scrutés par les experts militaires qui espèrent en sortir avec un coup d’avance pour le prochain conflit. Ils en sortent généralement avec un temps de retard. Il y a 10 ans on parlait de cyberguerres et de soldats-augmentés. Aujourd’hui on creuse des tranchées dans les bases militaires pour s’entrainer à un scénario à l’ukrainienne…

Une reconfiguration de l’Empire à travers l’écologie de guerre

La multiplication des conflits marque-t-elle le début d’un effondrement de l’Empire ? L’ouverture d’une période de chaos après plusieurs années d’ordre néolibéral ? Rien n’est moins sûr. En 2001, Tiqqun affirmait que l’Empire était une “sorte de domination qui ne se reconnaît pas de Dehors […] L’Empire n’exclut rien, substantiellement, il exclut seulement que quoi que ce soit se présente à lui comme autre, se dérobe à l’équivalence générale.” Domination qui s’exerce principalement par la “ruse” anti-terroriste.

Les horreurs contemporaines sont le signe de la radicalisation de cette ruse et d’une reconfiguration de l’Empire - qui n’a que faire des concepts d’État, de droit international ou de démocratie. L’Empire se maintient par la neutralisation du politique. La géopolitique n’est ainsi pas incompatible avec la dépolitisation, bien au contraire. En Syrie, en Libye, au Liban, en Irak, les dynamiques révolutionnaires ont été rattrapées par la géopolitique, de la rhétorique campiste à la capture de la question révolutionnaire par la guerre. L’Empire s’accommodera donc sans problème d’une Pax Sinica, Russia, Irania, aussi bien que de conflits intenses, multiples et permanents.

Les plus cyniques s’imaginent déjà pouvoir tirer profit de la dernière option. Les guerres constituent une réponse au double problème de la stagnation économique : une croissance limitée dans un monde fini. La destruction permet la création de valeur et d’aucuns voient même dans les conflits en cours la possibilité de réaliser la transition écologique. En Europe et aux États-Unis, l’affrontement avec la Russie est appréhendé à travers “l’écologie de guerre” :

Un paradigme général qui inaugure un nouveau discours de mobilisation idéologique et économique (…) Sa caractéristique centrale est que les principes de l’écologie politique sont intégrés dans une logique de confrontation au sein de laquelle l’ennemi est à la fois la source de la déstabilisation géopolitique et le détenteur de la ressource toxique.

(Charbonnier, p. 280)La transition écologique devient donc un impératif stratégique pour les puissances occidentales. Elle doit leur permettre de sortir de la dépendance à la Russie pour élever le niveau de confrontation. La pathétique campagne des verts au Parlement européen : « Isolate Putin, insulate your home », ne doit pas faire oublier le sérieux du projet. En 2020, Ursula von der Leyen déclarait :

Pendant cette guerre, nous avons considérablement […] affaibli l’emprise de la Russie sur notre économie et notre continent. Nous avons fait trois choses, comme vous vous en souvenez : La première était la réduction de la demande. […] Et bien sûr, la troisième étape est la plus importante. Il s’agit d’investissements massifs dans les énergies renouvelables. Nous avons REPowerEU sur la table. Les énergies renouvelables […] nous rendent indépendants. Cette année, nous déploierons des énergies renouvelables équivalant à environ 8 milliards de mètres cubes. [Elles] sont donc notre assurance énergétique pour l’avenir.

Parallèlement, le Green New Deal de l’administration Biden est pensé comme un moyen d’accéder à la souveraineté énergétique et se double de politiques protectionnistes pour s’émanciper de la Chine.

L’idée a déjà trouvé des apôtres au sein de la galaxie écologiste. Non content de l’avoir théorisée, le latourien P. Charbonnier espère qu’elle permettra d’enfin surmonter les écueils du mouvement écolo. Après l’échec de l’approche scientifique, après l’échec des mobilisations liant écologie et justice sociale, l’écologie de guerre devrait permettre aux militants de se doter d’une théorie du pouvoir (en opposant un bloc de la transition à un bloc de la non-transition), de sortir de la naïveté et d’agir réellement sur les sociétés… en participant à l’effort de guerre : “la planète, autrement dit, a besoin d’une stratégie de défense et d’un groupe d’acteurs résolus à l’appliquer.” Non content d’encourager le mouvement écolo à renoncer à son héritage anti-militariste, les apôtres de l’écologie de guerre lui offrent une théorie soluble dans la gouvernance néolibérale. Il y est question de “résilience”, d‘“empowerment”, de “capabilités” et d‘“ingénieurie sociale” afin qu’elle se déploie dans le quotidien. Et tout est finalement sacrifié sur l’autel de l’écologie, comme l’admet une consœur de Charbonnier :

Que « la régulation volontariste des schémas de consommation industriels et domestiques » à des fins de sobriété énergétique s’opère au nom de l’atténuation (raison climatique), de la souveraineté (raison économique) ou de la guerre (raison géostratégique) n’a au fond que peu d’importance, si l’on considère que le résultat l’emporte sur les registres de justification.

(Magali Reghezza-Zitt)Évidemment, tout cela au nom du Bien, de l’humanité, de la planète, de la paix ou encore de l’égalité et de la justice sociale. La gauche s’y retrouvera sûrement… pas nous.

-

Guerre totale

Guerres totales ou guerre sans finI hail it as an example of sublime and poetic justice that those who have loosed these horrors upon mankind will now in their homes and persons feel the shattering strokes of just retribution.

(Winston Churchill, discours radiophonique du 10 mai 1942, anticipant les bombardements à venir de Dresde, Cologne, Hamburg, Berlin, Tokyo, Hiroshima et Nagasaki)La guerre, parait-il, est revenue aux oreilles des Occidentaux. Il fallut pour cela quelque chose de plus bruyant, de plus proche, de plus familier. Il fallut l’Ukraine, l’identification européenne, un peuple finalement susceptible d’empathie. Il fallut que ce soit un peu plus blanc, en somme.

Pourtant la guerre, dans son fracassant « retour », ne nous a jamais quitté. Ni après 1945, ni après 1991 d’ailleurs. Tout au plus, on la délocalisa, on prétendit la tenir à distance des âmes. Retenue, organisée aux confins du monde civilisé, monde consacré, en paix, et pourtant en sursis. Monde garanti au prix d’un ordre sanglant, dont les horreurs ne devaient frapper, lointainement, dans le murmure indiscernable de l’Histoire, que quelques barbares. Aussi, que les États-Unis se firent - comme le veut l’expression - « gendarmes du monde », que l’empire de la démocratie libérale distribua les « dividendes de la paix », ou que la mondialisation de l’économie de marché dût susciter une non moindre mondialisation de la pacification : la guerre continua de se faire, au nom d’une certaine tranquillité. L’ordre ne fut jamais cette fameuse paix, clame-t-on aujourd’hui au plus haut de la doctrine militaire française, mais une (re)définition des raisons de faire la guerre,

Entre les années 60 et 90, on passa des « conflits détournés » (les théâtres extérieurs de l’affrontement US-soviétique) aux opérations du maintien de la paix (interventionnisme extensif, subjectivé depuis les intérêts particuliers, d’abord occidentaux). Des opérations du maintien de la paix, on passa aux luttes d’influence, barbouzeries, opérations spéciales, sabotages et dénis d’accès. Il fut également question de guerres asymétriques et de guerres irrégulières. On nous présenta des ennemis constitués en deçà du seuil de l’État, contre qui – justifia-t-on - tout était permis. La guerre s’étendit, et assuma des moyens plus « modernes » : contre-insurrection, cyberguerre, désinformation, et autres « pratiques non-conventionnelles ». On conclut que la guerre, ce grand fourre-tout, était devenue « hybride ». Avant de finalement revenir sans maquillage sur la scène de l’Europe. Autant dire qu’au fait de disparaître, elle s’était plutôt employée à tout contaminer, s’éloignant largement d’un idéal-type classique ou « contrôlé ». « L ‘hybridité » déjà, au moins à partir de 2005 et de la présence américaine en Irak, marquait l’assomption d’un échappement, d’un débordement des limites, faisant de la logique de guerre un fait accélératif et viral. Là où se mêle finalement, en bout de chemin, militaire, politique, sécuritaire et civil.

Pourtant, et pourtant, il fallut donc l’Ukraine pour réveiller une forme d’intérêt, une certaine inquiétude. S’ajouta le 7 octobre, et l’attaque du Hamas sur Israël. Ébranlement. Puis on se mit à parler, un peu partout (c’est à dire ici), d’un « monde en guerre(s) ». On fit mine de se réveiller au milieu des cadavres, d’un futur devenu d’un coup si effrayant, d’un Occident assiégé. Menaces nucléaires, logiques génocidaires subitement évidentes, aplatissement géographique des conflits, clairons de la mobilisation, économie voir écologie de guerre même : un tourbillon commença à faire signe. Indiquant que la simpliste rhétorique de l’ère anti-terroriste, où un axe du Bien poursuivrait de vilains fanatiques planqués dans des tunnels au milieu du désert, ne racontait plus rien. La guerre allait tout engloutir, elle arrivait de partout. Jusqu’à se demander si elle n’était pas enfin, et comme d’autres l’avaient depuis longtemps prédit, devenue totale.

La « guerre totale », donc, n’est pas idée nouvelle. Ce fut d’abord au sortir d’une Première Guerre mondiale que deux hommes ne se connaissant pas, mais ayant en partage l’ignominie (Léon Daudet, de la jeune Action Française et le maréchal Ludendorff, primo-militant du mouvement nazi), se tournèrent vers ce qu’ils avaient vécu, vers cette première guerre absolument industrielle, et qui dévora tout, pour la qualifier de totale. Ils virent là, avec effroi, la consumation de sociétés toutes entières, que seul pouvait permettre le couplage d’appareils étatiques et productifs modernes. Seuls à même de marquer un seuil décisif dans la capacité de mobilisation, mobilisation intégrale qui vit fusionner armée et peuple. Guerre de masse donc, engrangée par la combinaison de la conscription universelle (requise des citoyens de par le contrat démocratique) et de sa mise en œuvre administrative, par le recrutement effectif des troupes (possible seulement par l’appareil administratif moderne). Jacques Guibert pourtant, anti-démocrate averti lui aussi, fin stratège et précurseur de Jomini et Clausewitz, avait annoncé dès le XVIIIe siècle les conséquences néfastes de la constitution d’armées populaires : aux peuples en armes, des guerres illimitées.

Ainsi 14-18 devait marquer une explosion de toutes les digues – géographiques, temporelles, économiques, mentales – à l’exercice de la guerre. Une société – enfin intégrale pourrait-on dire – transmutée par la réquisition et la mise au travail, à la fois industrielle, technologique et financière. Conversion radicale, unitaire, d’une économie - sociale et productive – du civil vers le militaire : innover, armer, produire, dans la seule logique du conflit. L’organisation des sexes même s’en trouva bouleversée, pas moins que celle des esprits, travaillés continuellement par les censures et les propagandes. Le massacre, lui aussi, fut industriel (ce qui pour le coup ne fut pas tout à fait nouveau – que l’on pense par exemple aux guerres de colonisation). Mais cette fois y disparut pour de bon le héros militaire, figure quelque peu romantique de l’historiographie de la guerre en Europe : non sans déclencher quelques réactions éplorées d’ailleurs (voir du côté de chez Schmitt ou Junger par exemple). Héros faisant place donc au soldat inconnu, sacrifié, défiguré, celui des guerres totales. On parlait alors, avec un certain tremblement nostalgique dans la voix, de la guerre comme d’une machine (image qui obséderait par la suite tout le siècle), et dont les hommes fourniraient le carburant.

La notion tomba quelque peu dans l’oubli. Tout juste quelques historiens - John U. Nef au détour des années 50, Jean-Yves Guiomar en 2004 - s’intéressèrent au basculement des guerres de l’Ancien Régime, réputées limitées, à celles de la Révolution et de l’Empire, qui devaient l’être moins. Et c’est un américain, David Bell - notamment à partir de son intérêt pour les événements précédant le 1789 français - qui proposa d’arracher la guerre totale (que Clausewitz aurait appelé “absolue”) à ses premières définitions, afin de la rendre à une description pleinement politique. Bell en fait ainsi non pas une forme finie et circonscrite (un état fixe), mais une mécanique latente, une force d’attraction. Une “ligne de fuite” mauvaise, pourrait-on dire. « Totale » désignant alors moins un stade réel – quantifiable - d’une guerre effective, qu’une tendance. Celle qui viserait la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles, afin de détruire absolument son ennemi. Objectifs infinis, toujours incomplets. Aussi la guerre rendue comme totale est dispositif de sens : poussée vers un engagement toujours approfondi, vers une mobilisation toujours étendue. Idéale, mythe même, elle exclut dans la capture de ce qui l’environne (sociétés, économies, populations) toute frontière. Goebbels lui-même n’avait-il pas demandé aux nazis rassemblés au Palais des Sports de Berlin en 1943 : « Voulez-vous une guerre totale ? ».

La totalité serait alors l’horizon mauvais de chaque guerre. Mais comment identifier a minima un certain point de bascule ? Par quel critère avons nous basculé au-delà des normes de la guerre honorable de l’Ancien Empire ?

Je suggère que si l’idéal de la guerre totale ne peut se réaliser, sauf dans quelques cas exceptionnels, la poursuite de cet idéal par des états belligérants peut mener néanmoins à une radicalisation irrésistible et incontrôlable de la guerre, une course à l’abîme qu’il est presque impossible d’arrêter jusqu’à ce que l’une des parties s’effondre. Cette radicalisation est mise en marche par la politique : par la détermination des autorités civiles de se battre jusqu’au bout et par la diabolisation de l’ennemi – sa transformation dans les représentations en menace existentielle et inhumaine qui doit être détruite –. En outre, les guerres totales sont vues par ceux qui y sont engagés comme une rupture historique, voire apocalyptique, et non pas comme un élément ordinaire de l’ordre social. Donc domine la rhétorique de « la lutte finale » ou de « la guerre qui mettra fin à toutes les guerres » .

Récapitulons : détermination (stratégique) de l’autorité étatique en guerre à rendre celle-ci totale, impossibilité de concevoir des buts de guerres intermédiaires et en deçà d’une annihilation radicale de l’ennemi, en conséquence fabrique de ce même ennemi comme figure du mal absolu (menace existentielle – lutte à mort - et en cela inhumaine – déshumanisée). A cela rajoutez la tendance inertielle de la guerre à tout entraîner dans son propre cours, et à se continuer pour elle-même, et vous aurez la guerre totale. Les guerres de l’Empire et de la Révolution pour commencer, qui occupèrent donc bien des historiens. Puis les deux Grandes Guerres du XXe siècle. Et enfin nous dirions : la guerre contre le terrorisme (matrice incontournable du contemporain). Comment expliquer sinon qu’Israël puisse faire exploser tout ce qui bouge au Proche-Orient (comme le faisaient ailleurs – il n’y a pas si longtemps – les États-Unis ou la Coalition internationale) ? Ou que Poutine puisse envahir l’Ukraine pour la purger de ses nazis (eux-mêmes assignés désormais à combattre “pour la vie”) ? Et qu’Al-Assad puisse faire disparaître l’intégralité du peuple syrien, terroriste ou non ? Comment, sinon par une hérédité de la méthode de la guerre totale ? Guerre sans bornes, décidée comme sans bornes. Guerre de l’ennemi absolu, à qui l’on ne doit que la mort, et qui autorise tous les moyens. Guerre essentialisée, et qui nie à son rival substance politique comme humanité. Guerre contre le principe même du politique, en dernier ressort, et en cela conforme à notre époque. Guerre hégémonique, imposée par la morale et la nécessité. Guerre enfin sans fond, et qui ne terminera jamais. « On ne négocie pas avec les terroristes » : tout avait recommencé par là.

On pourrait objecter une interprétation quantitative de l’horreur. Dire que c’est le chiffre qui fait critère, et réserver les mots “totale”, “absolue”, “extrême”, aux guerres estimées les plus sanglantes (mais depuis quel point de vue ?). Lecture subjectiviste. Compter les morts, les obus, les lignes de crédits, les mois ou les années, les membres coupés, les syndromes post-traumatiques même. On comprendrait vite que comme en toutes choses la logique comptable - a fortiori quant il s’agit de mesurer la souffrance - a quelque chose de dégoutant. Les bombardements sur Paris de 1918 n’ont fait “que” 267 morts officiels, mais 800 000 déplacés y laissèrent une partie de leurs vies (on demanderait alors : qu’est ce qu’une vie perdue ?). 15 000 hommes ont suffi pour assurer – sur le peuple insurgé des Hereros – le premier génocide documenté du XXe siècle (quels moyens faut-il pour annihiler un monde ?). Les chiffres disent si peu, et les effets de comparaison produisent en la matière un goût particulièrement douteux. Il s’agit alors d’insister : la guerre est totale par un changement d’essence, et non de seuil. C’est donc au niveau des volontés qu’il faut regarder. Ainsi fut absolue et implacable celle de Churchill lorsqu’il annonça la vengeance à venir des Alliés sur leurs ennemis coalisés. Dès 14-18, ce n’est pas simplement le nombre de bombardements qui change, c’est la conception stratégique que l’on s’en fait. Il s’agit à partir de là d’atteindre massivement et durablement les populations civiles, ainsi que leurs milieux de vie (les villes, principalement). Cette intuition – gagner sur le militaire en terrorisant les populations – a eu la postérité qu’on lui connaît. Évidemment bien au delà de la figure commode et gouvernementale du “terroriste”, dont les États ont depuis longtemps adopté les méthodes (depuis la “stratégie de la tension” dans l’Italie des années 70, jusqu’à l’explosion des bipers libanais par les services israéliens).

Aussi, et pour en revenir à notre historien étasunien, il s’agit de décoller aujourd’hui cette description de la guerre totale de son contexte d’émergence (la Première Guerre mondiale donc). Moins que l’industrie – qui fut tant vilipendée par les critiques précoces de la déshumanisation du social -, c’est d’abord l’État qui agit comme architecte. Seul à même de rassembler les capacités administratives utiles à la mobilisation de toute une société, de ses concitoyens, de ses ressources, et sur une large échelle géographique. Seul en mesure d’établir la conscription (enjeu s’il en est du présent conflit russo-ukrainien), de piloter l’approvisionnement en armes et munitions, ainsi que leur acheminement, et ainsi de suite. Seul à même de tout planifier au final. Car si l’horreur se marrie si bien à la technologie, elle ne l’a pourtant pas attendue pour se faire une place dans l’Histoire. Quant à la guerre d’extermination ultime – guerre nucléaire -, il faudrait finalement bien peu de moyens et de mobilisation pour aujourd’hui la mettre en œuvre (appuyer sur le bouton). La guerre totale – s’il fallait la cerner - est bien fait politique, et non fait matériel.

Aux guerres totales, celles dont le XVIIIe siècle consacrerait donc l’avènement, précédèrent les “guerres de dentelles”. Ces dernières furent un temps, dit-on, un modèle de la guerre limitée. Où, alignées en rang d’oignons, tenus par une discipline militaire impitoyable, les armées de métier se canardaient à tour de rôle, jusqu’à que plus personne ne reste debout, ou qu’on décide de se retirer. Les nations, alors considérées comme bridées par leurs crédits en soldat professionnels, poursuivait la bataille décisive, celle qui au plus tôt mettrait un terme à cette ennuyeuse dépense. Bien avant cela encore, on inventa la “guerre juste”. Héritée par l’Occident des Romains, et qui perdurera sous la forme du droit canonique au Moyen-Âge. Saint Thomas d’Aquin en coucha la plus célèbre formule : auctoritas principis (seule la puissance publique décide de la guerre), causa justa (selon une cause juste), intentio recta (avec des buts clairs, éclairant le bien commun). Ces principes subsistèrent jusqu’à l’ère moderne, et fondèrent le droit international à la guerre. Droit à la guerre, mais également droit dans la guerre, puis droit après la guerre (car Saint Thomas avait tout prévu). Aujourd’hui cela devait donner à peu près ceci : en plus d’une certaine “légalité” au déclenchement de la guerre, les deux parties devaient s’assurer de la proportionnalité des moyens ainsi que de la protection de la population civile (et des prisonniers). Les traités de paix, actes contractuels, sonneraient enfin la fin de partie.

A lire de tels modèles, on pourrait aujourd’hui ricaner - si les conséquences n’étaient pas si graves. Pourtant cet idéal chrétien doit encore animer, parait-il, cette chose aujourd’hui bien morte, utopie en son temps, qu’est le droit international. Selon lui, les guerres se seraient faites dignement, dans un certain ordre, en bon père de famille. En tenant la limite entre buts armés et buts politiques, entre guerre et paix, entre lieu d’affrontement et lieu civil, entre combattants et non-combattants. Cela exista-t-il simplement un jour ? Clausewitz lui-même parlait de “guerre réelle”, pour dire que la guerre ne répond jamais à aucune modélisation : que toutes se fracassent sur leur actualisation historique. Et il faut bien quelques ingénus généraux pour prétendre aujourd’hui que la gentille guerre - à jamais perdue, et à jamais trouvée - a simplement été dévoyée là par quelque ennemi peu scrupuleux, là par les lois de la nécessité. Une chose est sûre néanmoins - à cela tous les commentaires (militaires, politiques, civils) s’accordent : celle-ci a rarement semblé si lointaine chimère.

La généalogie des conflits contemporains présente au contraire le visage d’un brouillage toujours plus accru des limites théoriques à la guerre. Chacune des barrières - parmi celles que l’on vient d’énumérer - est à tous les coups et méthodiquement transcendée. Les raisons n’ont pas manqué. Ainsi à la guerre des peuples succéda la guerre nationale-biologique (les Aryens contre le reste du monde). À l’insurgé moderne – ennemi non-conventionnel, ennemi sans droit - on fit correspondre le terroriste - figure par essence du Mal. Les États eux-mêmes devinrent au besoin “voyous”, pour autoriser tout traitement ailleurs déraisonnable. La guerre prit au final, assez ironiquement du reste, un aspect de plus en plus religieux. À chaque fois de plus en plus inquestionnable, à chaque fois de plus en plus illimité, à chaque fois de moins en moins politique. Ainsi peut encore résonner aujourd’hui la rhétorique post-11 septembre de “l’Axe du Mal”, flanquée de son grotesque millénarisme. En 2001, la partition manichéenne visait l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord. Aujourd’hui, on y inclut la Russie et la Chine. Tout est différent, sauf la façon de fabriquer l’antagoniste (le Grand Méchant des contes) : d’ailleurs, chacun (dont les adversaires d’hier) [a désormais en la matière adopté les attendus de la “war on terror”, échappée aux américains] (./3). Les guerres ainsi fabriquées restent sans fin, guerres possibles en tous lieux (à la fois exotiques – loin là-bas vers l’Est – et domestiques – la porte à côté). Elles inquiètent les civils, car l’ennemi est partout : les “collateral damages” de la guerre “chirurgicale” des drones, comme ce parent d’élève suspect portant l’habit traditionnel (ou quelques fois, créant la surprise, ce bon citoyen traversant brutalement le miroir au détour d’un attentat.) Et comme tout ennemi de la Nation est désormais terroriste (jusqu’à ses plus inoffensifs contestataires), et qu’on peut parier qu’elle n’a pas fini de s’en faire - des ennemis -, on a raison de penser que de telles guerres ne s’arrêteront jamais.

Ainsi, de la modernité à la post-modernité, la guerre fut libérée de ses chaînes. Des entraves à son libre développement. Pour batifoler désormais en liberté. C’est ce qu’annonçaient les circonvolutions terminologiques de l’après 1945, où l’on peina à nous expliquer pourquoi au lieu de disparaître (ce qu’on nous avait pourtant dit) la guerre devait à l’inverse s’étendre. On expliqua que la guerre se faisait ailleurs (conflits détournés). On raconta ensuite que guerre et paix étaient savamment intriqués (opérations de maintien de la paix). Ou qu’il n’y avait pas de moyens interdits (guerre hybride). Puis que ça n’allait jamais finir (guerre sans fin, ou guerre permanente). A la notion de paix d’ailleurs, censée décrire le climat normal des sociétés, on finit par substituer celle de continuum. Continuum dans les opérations militaires d’abord (voir La guerre probable, du général Vincent Desportes) : la guerre “classique”, et sa partition guerre / paix, étant mortes (ce qui justifie d’intervenir à peu près tout le temps). “Continuum de sécurité” plus récemment, impliquant une militarisation de la conception du travail des forces de sécurité intérieures, mais aussi de la sécurité privée. Pas seulement une technologisation du maintien de l’ordre mais une façon d’intégrer dans la guerre globale jusqu’au vigile. Ainsi les dernières tendances gouvernementales prévoient de demander aux policiers municipaux de participer à… la lutte contre le terrorisme. Le dernier terme à la mode est enfin maintenant celui de “sécurité globale”. C’est dire que l’état de guerre permanent est consacré jusqu’au niveau le plus institutionnel.

L’anti-terrorisme joua donc un temps, on le croyait, comme mode de guerre : en coulisses. Maintenant, on sait qu’il a atteint valeur paradigmatique. Et qu’à force de déborder, il définit aujourd’hui la logique du fait guerrier dans son ensemble. Ce penchant à l’illimitation, au floutage des catégories qui auraient dû permettre d’endiguer la guerre, semble désormais avoir valeur universelle. Elle se fait depuis quelque temps toujours au service de la vie, au nom du Bien, et nous dit-on jusqu’à la mort. Comme si les guerres ne devaient plus s’arrêter, pour devenir toujours totales. La traque (des rebelles) se changea en peuplicide. Il ne fut plus seulement question de supprimer quelques poches séditieuses, mais de rayer de la carte des populations entièrement menaçantes. Quitte à raser tout leur milieu de vie au passage. Ce qui se passe depuis 2011 en Syrie devait annoncer la couleur. Une extermination. La même logique est aujourd’hui à l’œuvre en Palestine, à frais renouvelés. Les européens, quant à eux, constatèrent que l’utopie des guerres chirurgicales avait fait long feu. Et que la « bonne vieille guerre » – d’attrition, celle des chars et des bombardements incessants – leur revenait en pleine face. Aussi, une certaine musique de la mobilisation revient aujourd’hui à toutes les sauces. Pour encenser l’engagement et la résilience du peuple ukrainien, pour les faire héros. Pour parler (beaucoup) d’économie de guerre, ou encore d’écologie (il fallait porter des cols roulés pour consommer moins de gaz russe). En somme, c’est la place des populations – dans un monde dessiné comme belliqueux - qui semble aujourd’hui se reposer. Victimes directes, cibles, éléments de participation, comptables ou de conquête ; et non plus spectateur distant, voire ignorant (promesse pourtant qu’on avait fait à l’homme démocratique du présent). Chacun doit maintenant se mettre plus ou moins à la guerre - on peut en faire l’hypothèse - nouveau visage apocalyptique d’un monde déjà frappé d’effondrement.

Ainsi la guerre fait à nouveau système. Et elle a un appétit d’ogre. Reste à savoir si elle se confirmera comme mode de gouvernement, comme façon de tenir des sujets dans son marécage, comme gouvernementalité. Si elle dédoublera le discours de la fin et de la lutte à mort avec celui de l’implosion planétaire. Si elle entraînera ce qu’il faut de dynamique, de récits, d’ambiance, pour figer les populations dans un nouveau piège. Si un continuum d’affolement, de chantages, de menaces orchestrées, jusqu’au crime final, permettra d’enserrer chacun dans le temps lisse et paranoïaque de la sécurité. Si la mobilisation marchera : pour les chanceux d’abord raffinée, morale, « citoyenne », de soutien. Jusqu’à la résolution, où les corps nationaux s’entrechoqueront, au terme d’un dernier conflit mondial, ou d’un siège du monde occidental par les naufragés de l’effondrement. La guerre est une toile tendue, totale elle restera maître du temps.