néolibéralisme

-

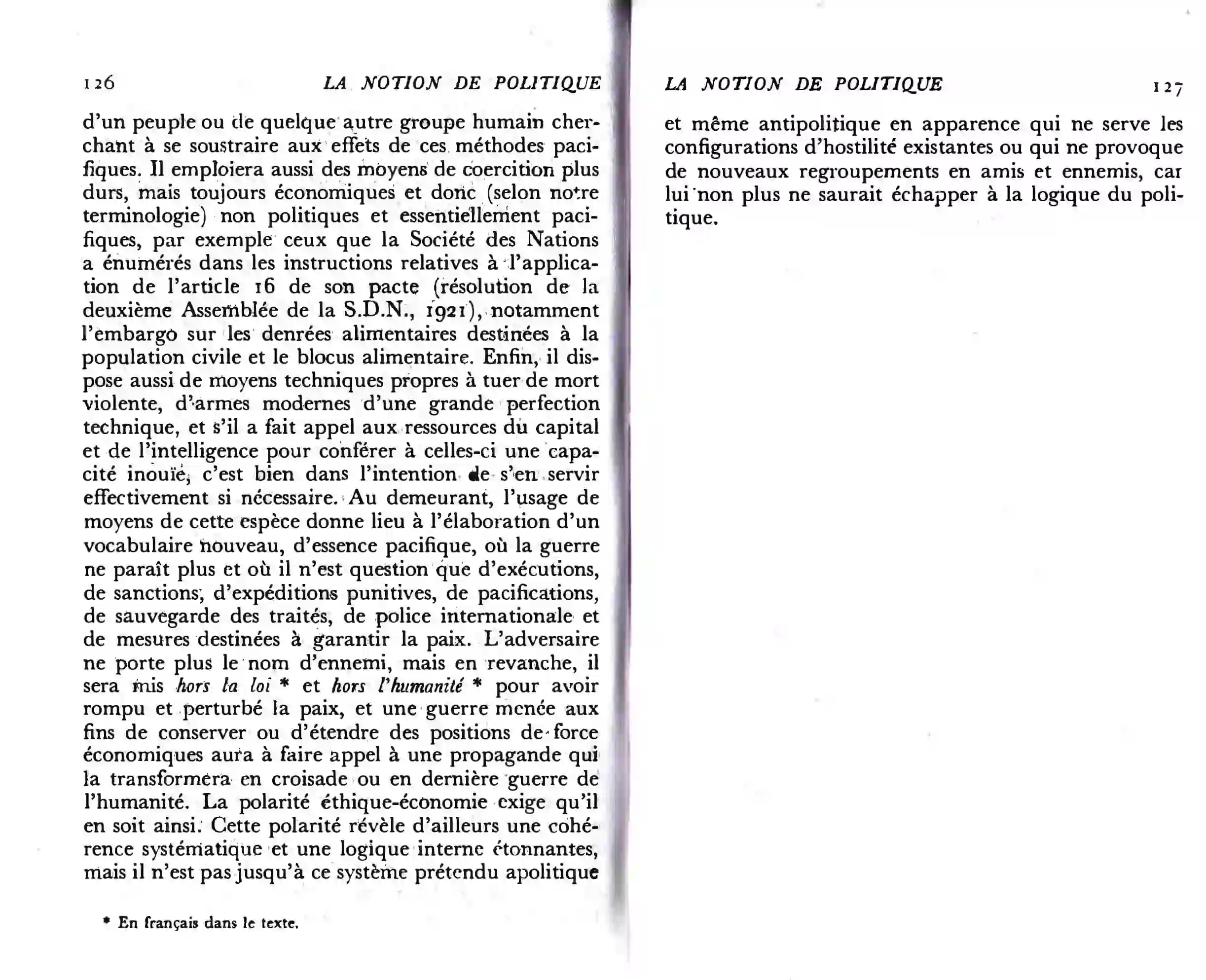

Poétique de l'attentat

Sur le non-sens de la bombe anarchisteQualifier de “terroriste” l’action directe, par exemple écologiste, nous ramène à son origine : la Belle Époque - qui voit naître cette idée qu’une action vaut mille mots (la propagande par le fait) et dans le même temps sa forme exceptionnelle de répression (anti-terroriste, même si on ne la nomme pas encore ainsi). Uri Eisenzweig, professeur de littérature française et comparée, pose cette question : pourquoi ce phénomène relativement marginal (les bombes anarchistes se comptent sur les doigts des deux mains et s’étalent sur à peine une décennie) suscite à l’époque tant d’intérêt ? Relevant la fascination que la bombe exerce sur les milieux d’avant-garde littéraire il en déduit qu’elle se loge dans l’une des félures de la modernité : la mise en crise de la démocratie répond à la crise du roman. Si le fait-de-propagande touche juste c’est parce qu’en même temps qu’il efface “la distinction, fondatrice de la modernité, entre actes et paroles, entre langage et événement”, il remet en cause, en tant qu’acte de “non-sens”, “la portée communicationnelle du langage”.

Voici quelques extraits de l’article d’Eisenzweig intitulé Poétique de l’attentat. On découpe et souligne.

D’abord, pourquoi l’acte anarchiste est un acte de non-sens :

Ensuite pourquoi la fascination et la haine pour l’acte anarchiste découle (aussi) du fait de ne pas pouvoir “raconter” cette violence :

Poétique de l’attentat: anarchisme et littérature fin-de-siècle Uri Eisenzweig Revue d’Histoire littéraire de la France 99e Année, No. 3, Anarchisme et Création Littéraire

-

Exits

Libertarianismes, canots de sauvetage et fins du mondeSe poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article (celui-ci) conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.

Exits

Tout modèle directeur d’un ordre global est l’utopie.

(Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, 1974)La meilleure façon de prédire le futur, c’est de la fabriquer.

(Elon Musk, Conversation avec Jack Ma (créateur d'Alibaba) à la World AI Conference, 2019)On a parlé de la plasticité du néolibéralisme. On a montré qu’une de ses forces, sa capacité à persister sur plus de 40 années de règne, était l’adaptation. Tenir un axe central, inaltérable - le marché, comme forme d’allégeance, et comme ordonnancement social absolu - mais admettre des contorsions. Une souplesse, pratiquée autour d’une double-tension qui menace toujours de céder. Souplesse entre deux pôles qui le challengent, et tirent d’un côté ou de l’autre. Entre le laissez-faire libertarien et les appels aux conservatismes (race, religion, famille, pour commencer). Pour tenir ensemble cette dialectique explosive le néolibéralisme a su alors aménager, composer, se réinventer sans cesse. A chaque fois différemment : selon les contextes, les particularismes nationaux ou épocaux, et au fil des besoins stratégiques. La dictature chilienne lui plût, il dû faire avec Donald Trump. Il s’aiguisa avec Margaret Thatcher, et déroula avec François Hollande. Il sortit de la bouche d’Hayek, mais fut repris en cœur par une armée d’influenceurs post-modernes. Faire avec, assimiler, s’hybrider, revoir sa formule : préférer une ré-invention, une pluralisation, à l’anéantissement. C’est ainsi qu’on parla de “mutants”.

Mais toute composition a ses limites. Lorsque l’un des fondamentaux est touché. Où la rationalité incorporée prend le dessus sur celle qui l’incorpore. Où l’un des critères manque si visiblement qu’on ne reconnaît plus ce que l’on a en face. Ainsi prennent forme des concrétions, des monstruosités, qui radicalisent à des seuils nouveaux les tensions originaires du néolibéralisme. Et qui ce faisant tentent de lui échapper, et lui échappent. Ces monstres, bien qu’enfantés par et dans le monde néolibéral, y cherchent un affranchissement, dont nous identifions le point commun dans une extrémisation “anti-sociétale” (c’est-à-dire plus qu’anti-démocratique). Car si le néolibéralisme a toujours eu quelques chose de sociopathe, d’assurément inégalitaire, de fondamentalement autoritaire, il a pour le moins toujours été un projet de gouvernement total, fondu dans l’État. En cela il a voulu régner sur tous et sur tout, follement, comme il se doit. Il fait société, société martyrisée certes, société déflagrée, société décomposée, mais société malgré tout.

Mais voilà que ce costume-là, certains ne veulent plus le porter : s’en débarrasser. Se dégager - à l’heure d’un effondrement annoncé par tous les bords - de trop lourdes responsabilités. Une volonté qui ne parle pas qu’aux gueux, aux abandonnés, aux pauvres, mais aussi donc chez les maîtres. Une idée de la fragmentation, un sécessionnisme des puissants, de plus en plus pris au sérieux. Et qui à leur tour embarquent. Au-delà du mode ego-pathologique du survivaliste solitaire, des projets ainsi d’une toute autre ambition. Cités-franches ou gated communities, oisiveté financio-rentière ou immortalité siliconée, les nouveaux défecteurs prévoient autant de construire des digues que de prendre le large (fût-ce en vaisseau spatial). Vers un monde d’après, sans nous. Un “exit”, pour reprendre la terminologie d’un idéologue NRx (les néo-réactionnaires américains), un séparatisme du petit nombre. Élite techno-entrepreneuriale, pseudo-race, ou tout simplement caste d’ultra-riches : à chacun sa fuite.

Animés des visions de leur propre apocalypse, les seigneurs d’aujourd’hui modélisent et préparent déjà l’après. Les scénarios qu’ils dressent, malgré leur vernis science-fictionnel, apparaissent comme de moins en moins fantasques. Partant de “délires” et d’imaginaires survitaminés (s’autorisant à toutes les dystopies hier réservées au domaine littéraire), ces échappements sont passé d’expérimentations limitées à modèles sérieux. Prédire leur succès, leur généralisation, peut sembler risqué. Pourtant, chacun de ces plans fous d’évasion renvoie à une ligne de fuite - emballée, hallucinée, il est vrai - depuis l’écroulement du monde néolibéral. Des possibles se dressent (fussent-ils limités à un tout petit cercle d’happy few), pour fasciner les uns, stimuler l’angoisse des autres et éclairer d’une lumière toujours plus sombre notre présent. À chaque point d’écroulement, à chaque symptôme frappant ce néolibéralisme condamné, correspond ainsi une idée mesquine d’échappement. Pas vraiment des rustines, qui viendraient rafistoler tel ou tel trou, sauvant par là l’ensemble. Mais un mouvement plus lâche, d’abandon et de sauve-qui-peut, qui profitant d’un courant d’air décide de filer avec le trésor, non sans emporter au passage quelques armes utiles du feu-vaisseau néolibéral.

Souverainetés, nous voilà

Commençons par un détour. Il y avait disait-on chez les néolibéraux une tension, parmi d’autres, qui opposait globalistes et anti-globalistes. Les premiers ne voyaient de sens au marché qu’à l’échelle mondiale, les autres lui auraient préféré une empreinte régionale, délimitée. Mais c’est - au terme d’un cycle de crises - l’État qui semble faire son retour. La bonne vieille mesure nationale. Et qui clame sa préférence. Et qui ne veut plus faire concurrence d’égal à égal, qui vient reprendre sa souveraineté. Qui préfère ses propres intérêts à celui de son voisin, bien sûr, mais même - c’est plus nouveau - à celui du middleground que fut ces dernières décennies le marché global. Il veut prélever, toujours, accumuler, gagner, mais n’entend plus prétendre au faux fair-play du game économique d’hier. Il ne fait plus semblant, il préfère tenter de se sauver lui-même. L’Amérique trumpienne fit en ce sens sécession. Organisant la rencontre du vieux et du nouveau monde, de l’immobilier spéculatif et du protectionnisme péteux, du Make America Racist again et des subjectivités néolibérales, d’un clientélisme régional et du mur anti-migrants. Il fit le lien, entre hystérie nationaliste et sens ses affaires, et laissa la porte ouverte. On passa à une nouvelle ère, sonnant la fin de l’utopique win-win entre puissances respectueuses. A ressources limitées - matières premières, produits stratégiques (les puces), terres -, à fléaux divers - exodes, guerre, pandémies : c’est chacun pour sa gueule.

Nourrie d’une ambiance apocalyptique, toujours ressentimentale (et inévitablement raciste) la tendance souverainiste, au sein des vieux États décharnés, prétend redéfinir les règles du jeu. Forclusion identitaire certes (dont les échos abrutis résonnent jusqu’ici), mais aussi fermeture économique (un petit vent de protectionnisme), que d’incurables naïfs (“socialistes”) salueront comme le retour de l’interventionnisme d’État. Toujours est-il que les adeptes des affaires à l’ancienne (sans emmerdes) s’inquiètent. Va-t-on rembobiner la dérégulation ? Quelle angoisse. Sans attendre de savoir si le serrage de vis aura lieu ou non, ils prennent déjà des dispositions. Ainsi leur inquiétude renoue avec un protagoniste fondamental de l’histoire néolibérale : le libertarien. Sa haine de l’État, son rejet le plus virulent de la démocratie, son mépris pour le Droit, et surtout sa hantise de l’égalité : c’était lui qui avait raison, on aurait dû l’écouter, suivons-le maintenant. Radicalisons-le.

Du libertarianisme

Qu’entend-on par libertarianisme ? Affranchissement optimum de l’emprise étatique, et croyance en l’absolue liberté de chacun sur sa sphère privée. Liberté individuelle donc, primant sur l’association, primant sur les attachements, et qui se concrétise par la possibilité centrale, systématique et non-négociable de “sortir”. De partir, de prendre le large. Idéalisation d’un choix toujours possible, naturalisation d’un luxe que bien peu peuvent se payer. Ironie dark à l’âge de l’exil, de l’esclavage à peine dissimulé, des pays-décharges, des catastrophes climatiques et du trafic d’êtres humains. C’est “l’exit” d’Hirschmann, faculté pour chacun d’aller voir (contractualiser) ailleurs, généralisée donc par les libertariens comme forme unique de la décision. Extension au domaine public du principe de concurrence régissant les affaires privées : fin de la politique, fin de la parole. “On l’aime ou on la quitte”.

Certains disent qu’il y eut des libertariens plus ou moins “de gauche”, et d’autres plus ou moins “de droites”. On peut en douter. Ils firent en tout cas grand bruit au sein de la société étasunienne - où ces catégories ne nous semblent pas faire plus sens qu’ailleurs. Jugez plutôt : les libertariens furent pour la libre-consommation de drogue et pour l’avortement. Ils voulaient la vente d’organes et la privatisation de la sécurité. Ils n’aimeraient pas toujours l’impérialisme mais détestent avant tout l’égalité. Ils ont horreur de l’État, mais c’est pour mieux consacrer l’autorité de l’entreprise. Certains aujourd’hui lui préfèrent d’ailleurs la race (Lew Rockwel, Christopher Cantwell), c’est plus stable. Au fait de “penseurs”, le libertarianisme fut cette sorte de bouillie qui emprunta autant à l’école néolibérale autrichienne d’Hayek, Mises et Rothbard - qu’on considère aujourd’hui comme le maillon décisif, et prophétique (Milei), entre réaction culturelle et anti-étatisme : le “paléo-libertarianisme” -, qu’au dégouttant “égoïsme rationnel” d’Ayn Rand, ou au moisi “darwinisme social” d’Herbert Spencer. La quintessence d’une éthique de raclures, on peut l’imaginer. Ronald Reagan a un jour dit : « je crois que le cœur et l’âme mêmes du conservatisme sont le libertarianisme ». Cqfd.

Aujourd’hui dès lors, on ne saurait être trop surpris des lieux où une telle “pensée” trouve ses meilleurs élèves : la Silicon Valley (dont l’héritage gauchiste - contre-culturel - n’a jamais été qu’une arnaque), et l’extrême-droite américaine. Et souvent, à la croisée des deux - qui marchent au fait si bien ensemble. Curiosité politique ? Attraction sociologique ? Pas vraiment : plutôt l’un des réservoirs - pas le moindre, et dont l’influence dépasse de loin quelques illuminés transatlantiques - du renouveau autoritaire que l’on peine bien ces temps-ci à nommer.

Fuites spatiales, conquête et terres franches

Ici se mélangent des imaginaires empruntant tour à tour à la hard SF et aux rétro-utopies, façonnant des futurs dystopiques, sélectifs, catastrophistes, néo-féodaux, technologiques, entrepreneuriaux et toujours anti-démocratiques. Peter Thiel, papa de Paypal et de Palantir, président de fonds spéculatifs et investisseur majeur en capital risque, rêve d’îles artificielles haut de gamme, bouées de sauvetage hors juridictions, conceptualisées dans son Seastanding Institute. De premières ébauches laissent entrevoir un design global entre plateforme pétrolière, lunapark pour super-riches, zone économique spéciale et aquaculture. “Une solution face à la montée des eaux”, Waterworld en costard et short. Ce sera moche. Elon Musk, lui aussi de la Paypal Mafia, CEO de Tesla et de Space X, acquéreur à grand bruit de Twitter, nous parle d’aller vivre sur Mars, obsédé par l’idée de bâtir les premières fusées réutilisables de l’Histoire, autorisant les allers-retours interplanétaires. On parle bien, sans ambages, de terraformation et de colonisation martienne. Pour l’instant deux types de candidats sont sélectionnés pour la mission : les “généreux”, milliardaires grand donateurs du projet ; et les “prospères”, gagnants d’un concours du meilleur storytelling entrepreneurial. Ainsi donc la petite humanité sauvée par Musk du surchauffage terrien.

Ces exemples pourraient prêter à sourire, ou à cauchemarder. Ce serait oublier combien ils ne font que reprendre, et accentuer, le principe des villes-franches, chères à toutes les bourgeoisies de l’Histoire. Fantasmer Hong-Kong n’est pas affect nouveau. Déjà au Moyen-Âge, les tout nouveaux marchands profitaient de Venise, Hambourg, Strasbourg, Gênes, Riga, Metz, pour conduire leurs affaires à l’abri des lois seigneuriales, n’en tirant que meilleur profit. La cité-franche est le lieu par excellence de formation de la nouvelle classe de possédants, de la concrétion d’un pouvoir à venir. Quant à nos techno-contemporains, ils ont certes en eux quelque chose d’assez risible. Un je-ne-sais-quoi d’ado impopulaire, qui se faisait tabasser à la fin de l’école (Musk adore raconter cette histoire), et soucieux de prendre sa revanche sur son monde. Il a pour lui maintenant des milliards accumulés, et donc plus - malheureusement - qu’une aura de bouffon. La cité-État libertarienne donc, copié et recopiée, nouveau monde à chaque fois. Lieu dégagé des lois de l’homme commun. Où tout est permis en des proportions illimitées, à commencer par l’enrichissement et l’accumulation. Singapour, Hong-Kong, et plus récemment Shenzhen, en forment les idéal-types, combinant incitations fiscales agressives, protection du travail nulle, doping de l’investissement immobilier, contraintes urbanistiques inexistantes, et droits politiques restreints. Un cocktail propice à la fameuse innovation, libération du potentiel d’entrepreneurs visionnaires - seigneurs au-dessus des hommes -, c’est à dire à l’extraction sans limites de la valeur. Huawei, Xiaomi, WeChat, un nombre incalculables de banques d’affaires et de filiales des mastodontes mondiaux du numérique en ont fait leur place forte. Rêve qui se prolonge au Proche-Orient, au travers de villes-modèles comme Dubaï (EAU) ou Doha (Qatar), abreuvées de l’argent des énergies fossiles, et synthétisant fascination pour le consumérisme occidental et organisation sociétale clanique, quasi-féodale. L’Égypte aujourd’hui, économiquement asphyxiée vend son littoral aux fonds souverains émirats. Pour y établir, en zone franche évidemment, des mégapoles nouvelles, temples annoncés du luxe et de la finance. Une autre forme d’accentuation, tirant d’autres fils de l’échappement entrepreneurial, écosuicidaire et anti-égalitaire ; où l’esclavage est à demi-assumé et où l’on projette de construire la cité high tech de demain en plein désert.

Espaces de fuite donc, terres d’exils pour investisseurs brimés, entreprises d’avant-garde (à qui la simple dérégulation ne suffit pas), influenceurs frustrés ; mais pas seulement. La cité-franche c’est encore une organisation spatiale et sociale qui ne permet aux meilleurs de s’élever que parce qu’ils marchent sur la tête (et les cadavres) d’une légion de serfs. On fit semblant de s’étonner de la nouvelle classe d’esclavagisés - et leur sacrifice - par quoi fut possible la dernière coupe du monde de football. On découvre aujourd’hui que la vie à Dubaï suppose l’exploitation d’une armée silencieuse de nettoyeurs, de chauffeurs, de manutentionnaires, de servants. Une nation dans la nation, apatride et sans droit aucun. Des vies nues. Ceci nous rappelle l’autre fonction - moins reluisante - de ces zones administratives et économiques spéciales : la gestion d’excédentaires. Car à l’échappement doré des winners répond l’exil funeste ou l’emprisonnement d’indigents, que l’on dépense sans compter comme d’inertes matières premières. Aussi la ville-franche est ailleurs “charter city”, telle que l’avait pensé un pauvre nobel d’économie, et qu’on imagine aujourd’hui au Honduras ou au Bhutan. Là, l’attractivité est lue comme à double-sens : pour les riches, qui vont arriver donc, et pour les pauvres, qui ne voudront plus partir, ni s’entre-tuer (car enfin mis au travail : ils n’en mourront que plus utilement). Spatialité donc à double-étage, qu’on ne craint pas d’éventuellement formaliser entre gated communities sécurisées pour les bienfaiteurs, et ghettos-usines pour les autres.

Le monde en boîtes

A ces réalités d’exit par poches, à ces paradis infernaux insulaires, qui prolongent sur des territoires nouveaux, imaginaires, ou réinventés, la logique de conquête et de colonisation, s’ajoutent quelques visions plus globales. Des utopies d’ensemble, prévoyant un ordre du monde reconfiguré à plus grande échelle.

L’une des plus frappantes, sûrement par la qualité quasi-prophétique de son anticipation, est celle du “patchwork” de Curtis Yarvin - à qui l’on doit en partie la remise à la mode du mot d’exit”. Yarvin, programmeur brillant et start-upeur, pur produit de la Silicon Valley, s’est forgé dans les années 2010 et via son blog Unqualified Reservations une étrange aura d’idéologue techno-réactionnaire. Remaniant une version soi-disant “sombre” des Lumières, dystopique et sociopathe, ayant servi de matrice à l’alt-right américaine (elle-même arrière-fond à peine implicite du trumpisme). Chez lui, la démocratie - qu’il voit partout - fonde le mal du siècle : une illusion égalitaire, qui masque la naturalité de la hiérarchie entre les hommes (qu’il pense fondé sur “l’intelligence”, assimilée plus simplement au QI). Système condamné, et déjà-mort pour lui, par ailleurs contrôlé par une élite nébuleuse et pseudo-progressiste qu’il nomme “Cathédrale” (et dont la machination est révélée à ceux capables d’ingérer la “pilule rouge” de vérité, subtilisée à Matrix - image depuis largement répandue). Et dont le désastre doit être empêché par la généralisation de la forme des cités-franches à toute la carte géopolitique mondiale. Démembrement de tous les États, morcellement en myriades de micro-territoires, administrés par la seule rationalité qui pour lui a prouvé son efficace : les entreprises. Des pays-supermarchés, multipliés en nombre, et gérés par des rois-CEO indépendants et souverains : exit le citoyen, remplacé par le consommateur. “Les habitants sont comme des clients. S’ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas se mettre à discuter avec le gérant, ils vont voir ailleurs.” Un avenir de monades, conduit par un abandon cynique à la loi des affaires. Une absolutisation de la raison entrepreneuriale, à des niveaux que l’hypothèse néolibérale n’avait osé imaginer. La fin du politique, encore et toujours approfondie. Là encore, point de délire dont se moquer, mais une extension d’une logique déjà à l’œuvre. Une singapourisation du monde, dont Yarvin avertit qu’elle pourra s’appuyer sur des infrastructures - notamment numériques - déjà en place ou en développement. Capables de maintenir, par leur perfectionnement croissant, une forme de stabilité d’ordre (les entreprises comme faiseurs de pouvoir et de sujets - les plateformes le sont déjà), de la sécurité (surveillance), et du profit (finance). Parmi les meilleurs clients de Yarvin : Steve Bannon. Parmi ses meilleurs financeurs : Peter Thiel. On comprend que la lubie du troll réactionnaire n’est déjà plus contenue au seul espace du web.

Finance : l’autre continent

Il y a donc des échappements territoriaux, géographiques, par lesquels certains veulent faire sécession depuis le bastion néolibéral. Logique de la carte, géopolitique en quelque sorte, assez classique somme toute. Mais là ne résident pas la totalité des options de fuite, et de radicalisation, à l’écroulement de l’ordre actuel. Une autre passe par la virtualisation accélérée de la fabrique du profit, au travers du némesis néolibéral, celui qui l’a dépossédé de toute référence possible à un marché régulateur. Par sa folie, par sa démesure : la finance.

2008, on le sait, a marqué un tournant dans l’historiographie néolibérale. Crise des subprimes, effondrement des marchés financiers, intervention des banques centrales pour éviter l’implosion systémique. La finance fut durablement touchée, et le rapport de commandement aux politiques monétaires étatiques s’inversa, du moins en apparence. Plus possible de faire croire à l’autonomie des marchés - l’assistanat en cet endroit ayant atteint un point de non retour - consacrant le retour de la puissance souveraine (de l’État). D’aucuns dirent à l’occasion, à nouveau, que le néolibéralisme était mort. Fin du néolibéralisme (comme méthode) mais pas de la financiarisation, qui fut donc sauvée à un prix exorbitant. Infrastructure, sous-couche technique, autre continent : un plan de réalité terrible, volatile et encastré, horrible mais indémontable. Pouvoir sourd, pouvoir imprégné, que les néolibéraux n’emporteront pas dans leur tombe : idée que tout humain est d’abord du capital humain. Toujours esclave (de la valeur). Matelas de dynamite sur lequel repose ce monde. La finance a donc toujours été, à la fois, le top-player et la bête noire des néolibéraux. La concrétisation de leur logique ultime, et la négation - en même temps - de sa prétendue stabilité. Réalisé jusqu’au bout, exploité à fond dans sa logique rapace et nihiliste, le marché est ainsi détruit par la finance comme possibilité d’ordre social. Il s’effondre, et emporte tout avec lui.

Du trader à l’épargant-survivaliste

Le trader fut sans doute une figure exemplaire de cette passion auto-destructrice. Enfant gâté du capital, qui ne put s’empêcher de casser son jouet, pourtant juteux, trop juteux. Qui sut pousser sa pulsion de mort au plus loin, et put exhiber le but - le désir - apocalyptique, traversant cette humanité de spéculateurs. Ils fuirent, en un sens, par la démesure, tels les pirates et les bandits auxquels ils aiment parfois se comparer. Take the treasure and burn the house down.

Si les traders sont toujours parmi nous, on entend aujourd’hui parler d’étonnants alter-ego disons “fatigués” de l’entreprise de conquête. Ces décrocheurs, petits malins usés aux bonnes recettes du placement, de l’épargne et de la programmation informatique, entendent prendre leur retraite anticipée, non sans s’accaparer - par leur maîtrise rudimentaire des instruments de captation de la valeur abstraite - une certaine partie du magot. Ces disciples du ““Financial independence, retire early”, parfois alimentés d’une certaine vision de la frugalité (vision écologiste, certains diront, en un sens), entendent conduire une optimisation entre leurs ressources (spéculatives) et leurs besoins (objectivés et comptables). Tas de petits outils - tableurs, formules, bons plans -, qu’ils partagent en ligne d’ailleurs, jalonnent leur démarche. Colloques, galaxie de blogs, apparitions TV, podcasts, livres référence : les FIRE inondent tranquillement l’espace médiatique depuis 2011 (et le fort populaire “Mr. Money Mustache”). Modestes épargnants de leur entreprise-vie ils cherchent, dans le cadre de la spéculation - et par un savant jeu d’investissements, de placements, de calcul des gains -, le point d’équilibre - pour eux et eux seuls - leur permettant de démissionner de ce monde. Généralisation et individualisation de la mentalité rentière, propre à la contradiction “financière” du capital : pourquoi risquer d’entreprendre, quand on peut prudemment placer, attendre et accumuler ? La boite à outils des FIRE n’est qu’un reflet de la tendance zombie - avide, feignante, mais bougrement à la mode - à l’intérieur d’un modèle économique finissant. Théorisant pour l’homme commun - mais en plus prudent, en plus protestant - le même fonctionnement dégénéré qu’on trouve dans les grandes places boursières. Créditeurs, micro ou non, par la propriété foncière ou les actifs financiers, les FIRE et leurs amis pourraient alors vivre en cabane, compter les rouleaux de PQ, faire le tour du monde. Finir en chaise longue dans leur jardin à 30 ans, pendant que le monde brûle. Everything’s fine.

Amusante, cette dernière figure pourrait l’être si elle ne renvoyait pas à cet escapisme mondain que véhicule - de l’influenceur au start-upeur dynamique - tout entrepreneur contemporain. Une manière d’être au monde singulière, “ouverte” quand il s’agit d’y prélever de la valeur, fermée et survivaliste dès lors qu’on en a assez. Son couplage avec une intuition apocalyptique (ici environnementale, car prônant une forme de sobriété), mais qu’ailleurs on modulera différemment (les influenceurs fafs la basant par exemple sur “l’insécurité”), dit encore comment se décline à l’infini la mentalité d’entreprise. Ici pour le tout-venant néolibéral, et non plus pour les pharaons observés plus tôt, et qui eux aussi entendent bien faire leur place dans le canot de sauvetage.

Computations, barrières de carbone et transhumanisme

A ces futurs peu engageants, bunkerisés, assiégés, quelques magnats modernes pensent encore ajouter une forme d’éternité, au moins : la leur. Ils songent à se rendre immortels, augmentés, synthétisés, à persévérer pour toujours. S’imaginant peut-être reliques d’un monde écroulé. Là où les autres - on n’ose pas dire leurs congénères - mourront par brassées, les voilà qui traverseront les âges, à bord de leur véhicule épocal. Jeff Bezos, Sam Altman, Peter Thiel - déspotes de la Silicon Valley -, et autres ersatz moins connus, se voient sûrement les derniers des hommes, sur une Terre dépeuplée.

L’eldorado américain du numérique voit en effet une concentration unique d’intérêts, de capitaux, de désirs, d’ancrages, œuvrant à la conquête de formes de vie post-humaines. Challengeant les catégories d’esprit, de vie, et de non-vie ; les propulsant dans l’architecture des technologies informatiques et du nano-numérique. C’est la “convergence” comme aiment l’appeler ces très sérieux savants fous, dont les moyens ne font plus beaucoup rire (nombre de ces programmes étant désormais, dans une certaine mesure, étatisés). Une fuite vers la robotique et les modélisations computationnelles, où l’on imagine transférer l’humain de sa prison de carbone (unité élémentaire de la vie telle que la science l’a jusqu’à présent conçu) à un corps de silicone, et où l’on aurait réduit chaque processus biochimiques à une opération de calcul. Non pas - suivant la logique transhumaniste - pour réunir autrement le corps et l’esprit, mais pour refaçonner ce premier, s’en dégager, jusqu’à l’abandonner : afin que l’homme soit indistinct des nouvelles machines intelligentes (non loin de la “singularité” de Nick Land). “La clé de l’immortalité, c’est la libération de l’esprit sur le corps” résume ainsi un éminent chercheur en cryogénie. “Dans le futur, je pourrais bien être du diamant liquide, ou n’importe quel truc du genre.” Briser la barrière du carbone, comme ils aiment le dire : toute existence intelligente à pied d’égalité, exit les critères biologiques de définition de la vie, IA et post-humains main dans la main. Ce n’est pas le mythe du cyborg (le pacemaker, la puce de localisation), de l’humanité augmentée - comme le souligne un éminent théoricien des NBIC - c’est la fin d’une distinction entre matériaux vivants et non-vivants. Walter Lippmann, déjà, affirmait que le maillon faible du modèle néolibéral c’est l’humain. Aussi la nécessité de contraindre celui-ci à s’adapter, l’augmenter : pour qu’il puisse suivre, ce traînard. Améliorer la “souche humaine”, capital à faire fructifier à son tour, et même en priorité.

Immortalités

D’ici, on voit souvent le transhumanisme comme une curiosité pour perchés marginaux. C’est manquer l’influence grandissante qu’il a pris ses dernières années, sur des projets scientifiques étasuniens majeurs, et l’assise impressionnante qu’il s’est construit au sein du temple du futurisme qu’est la Silicon Valley. Produit principalement américain, le transhumanisme entend transcender les limites physiques et cognitives actuelles de l’humain par l’entremise technologique. La forme de l’espèce pour eux, on l’a dit, n’est pas définitive et accomplie. La technoscience, de plus, va évoluer exponentiellement. Les NBIC doivent alors être intégrées à l’homme, sous peine de voir celui-ci rendu rapidement obsolète.

C’est ici que se réouvre le rêve de l’immortalité, présenté comme l’accomplissement définitif de la médecine (la guérison absolue, guérison de toutes les morts). Larry Elison d’Oracle, Peter Thiel, Elon Musk, Ray Kurzweil pour Google : tous investissent minutieusement sur le mythe. 1,5 milliard de dollars pour Calico, filiale du moteur de recherche glouton, pour ses travaux sur le ralentissement du vieillissement. Kurzweil, singulariste notoire, évoque des “êtres super-biologiques” habités de cellules T synthétiques prenant le relais des systèmes immunitaires. Ou un neocortex humain connecté en permanence au cloud, lui même ayant accès directement à nos systèmes nerveux. L’idée d’un cerveau humain réduit à un ensemble informationnel - et la possibilité subséquente de le connecter en réseau par delà l’espace - est un lieu commun transhumaniste et immortaliste. Conception permise par le postulat que tout est traitable, analysable, quantifiable, classable - esprit comme matière - en termes d‘“information”. Et son corollaire, structurant des NBIC, que l’information et les algorithmes constituent au fond l’entièreté de ce qu’on appelle le monde. L’ADN humain : “seulement 600 Mo de données compressés”, comme le dit Larry Page. Aussi “l’esprit” peut être embarqué au delà du continent biologique humain, s’éterniser dans le cloud ou le silicone.

Pour persévérer au delà du corps, les transhumanistes imaginent donc que l’on s’upload. C’est “l’externalisation”, qui suppose d’une part une capture, un enregistrement personnalisé de la mémoire, de l’autonomie, de la subjectivité, des affects, de la conscience de soi, de la personnalité ; et de l’autre un support sur lequel les télécharger. Ici les techniques divergent, encore expérimentales. Le chercheur Robert A. Freitas propose d’injecter des neuro-nano-bots dans le cerveau, enregistrant la charge différentielle à chaque connexion synaptique ou neuronale. D’autres nano-instruments se chargeraient de reconstituer cet esprit mécanique, compris comme pure calculatrice. Kenneth Hayworth, membre de la société de cryogénisation Alcor, et président de la Brain Preservation Foundation, imagine conserver son cerveau par un procédé appelé plastination. Chaque protéine, chaque cellule, chaque synapse et chaque neurone figés par une résine : “le plus parfait des fossiles” ajoute-t-il. Fossile par la suite nano-découpé et re-imagé au microscope électronique. Au passage, le cerveau “premier” d’Hayworth sera détruit - d’où l’image du “scientifique suicidaire” qui lui colle à la peau -, mais pour mieux éventuellement être reconstruit, réactivé (et non pas simplement modélisé) sur tel ou tel support computationnel. Un autre programme, CyBeRev, propose aux internautes de fabriquer - à base de questionnaires, de profilages psychologiques extensifs, et de partage de fichiers - une version informatique d’eux-mêmes. Croyances, valeurs, comportements, attitudes, images de soi, photos, archives de réseaux sociaux, journaux intimes, listes de courses Amazon, compte-rendus médicaux : tout est bon pour recoder l’unicité de chaque être. L’IA s’en charge, à partir de ces “mindfiles”, puis les stockent sur une plateforme, en attente d’une incarnation future ou d’un broadacsting intersidéral, grâce aux satellites de la maison-mère Terasem : “via leurs mindfiles, disponibles jusqu’à 5 ou 6 années lumières au delà de notre planète, nos participants accèdent déjà à un certain degré d’immortalité”. Jonction de la conquête - pour chaque ego - de la dimension temporelle et de la dimension spatiale.

Que ces nouvelles consciences soient implémentées dans des clouds, des plateformes, des robots, des avatars, il s’agit avant tout pour les transhumanistes de redéfinir les catégories de vie et de mort. Si la première est pour eux toujours modélisable, capturable, reproductible, copiale, calculable, alors la seconde n’advient plus au terme de son constat légal ou médical présent. Il y a immortalité, possibilité de l’immortalité, puisque leur esprit - redéfini comme il se doit - peut être maintenu. Ainsi, échappée des lois du bios, rejoignant le monde computationnel, ils vécurent - sous la forme radicalisée de leurs contemporains informatiques - éternellement.

Sorties

Proches du terme de ce petit catalogue, on aura compris que l’exhaustivité n’est pas son propos. Il tendait à cibler quelques voies de sortie empruntées depuis la dimension néolibérale, mais en dehors d’elle. Soit qu’elles en caricaturent opportunément un trait, soit qu’elles accentuent jusqu’à un point limite l’une de ses contradictions. Elles préfigurent ainsi des après possibles, probables, et autant d’options combinatoires. Les partisans des cités-états pourraient bien militer pour les vertus de la famille ou de la race (Yarvin et ses suiveurs le font), ou apprécier un cosmopolitisme nivelé par l’argent. La toute-puissance plateformiste peut tout autant servir l’extension du contrôle d’un État-surveillant (WeChat et la Chine) que reconfigurer les pouvoirs souverains entre État défaillant et secteur privé, seul capable de gouverner la population (la gestion de la crise du Covid aux États-Unis), comme le professent les NRx. Les nanotechnologies serviront autant la dystopie policière que les songes d’immortalité des milliardaires. Le Brexit trouve un écho dans les volontés de sécessions nationales post-Empire, mais aussi dans celles de l’après néolibéralisme (de conséquents fonds libertariens en financèrent d’ailleurs la campagne). L’échappement comme stade ultime (et selon toute attente terminal) de la civilisation.

Se demander si le libertarianisme est désormais d’extrême droite, ou plus bête encore, si l’extrême-centre est désormais fasciste, n’éclaire en rien la question. A parallèles foireux, cibles foireuses, et réponses absurdes. La réaction multiplie les lignes de force, mouvantes, empruntant au passé et au futur, sous des formes pastichées ou à venir : mais jamais exactement de la même manière. Un ordre périmé - l’hégémonie néolibérale de gouvernement - s’effondre, mais jamais complètement ne s’efface. Déjà, des bouts de lui survivent, nous collent aux basques. C’est la finance, des entreprises démiurges, un bon nombre de tarés, quelques institutions, l’imprégnation du marché comme morale générale, et surtout des subjectivités ravagées, qui ne savent plus distinguer entre substance et valeur. Il laisse par ailleurs un monde en état d’implosion systémique, une planète perçue désormais unanimement comme catastrophe. Déjà les vautours - qui ont toujours fait partie de la caravane - s’arrachent les bouts du cadavre, cherchant à récupérer le meilleur morceau de viande, la plus prometteuse des armes qu’aura laissé tombé le roi-défunt. Par quoi un pouvoir arrivera maintenant à s’imposer, en exploitant au mieux - c’est certain - telle ou telle modalité apocalyptique ? Quelles combinaisons de valeurs permettront d’unifier des sujets autour d’un salut commun entre la race, la pseudo-vie numérique, l’éternité singulariste, la tradition, l’entreprise, la résilience, l’épargne, la nation, etc. ? Les options sont sur la table, le pouvoir est à l’heure de la mixologie. Ce que “l’exit” éclaire dans cette configuration - toutes ces “prises de distance” funestes d’avec le désastre, mais pour mieux en accentuer maladivement un trait - c’est la vibration sécessionniste qui traverse en ce moment le pouvoir. Qu’on ne voudrait pas seulement voir comme l’œuvre de quelques fous en partance, mais comme un avertissement de la tonalité plus explicitement a-sociétale, et plus précisément exterminatrice, du futur. Défaire la société pour les prétendants au trône, et on le pressent avec ces utopies déjà en marche, ce n’est pas enfin nous libérer d’eux, mais nous laisser crever dans les eaux qui montent, en nous mettant quelques boulets aux pieds si besoin. Des génocides en cours au laissez-mourir des déracinés, de la préférence nationale à la préparation à la guerre, de la chasse aux pauvres aux cités-franches, de l’empoisonnement terrestre à la cryogénisation des boss de la Silicon Valley, on comprend bien qu’en fait d’Humanité unie, c’est bien un avenir de massacres qu’on nous prépare.

Le canot de sauvetage - image chère aux escapistes fortunés - n’attend pour commencer que d’être crevé.

Quant à la suite, le chemin reste à faire.

-

On ne naît pas entrepreneur on le devient

Quelques études sur le sujet néolibéralDans le néolibéralisme [l’homo œconomicus] n’est [plus du tout, comme dans sa conception classique] un partenaire de l’échange. L’homo œconomicus, c’est un entrepreneur et un entrepreneur de lui-même. Pratiquement, ça va être l’enjeu de toutes les analyses que font les néolibéraux, de substituer à chaque instant, à l’homo œconomicus partenaire de l’échange, un homo œconomicus entrepreneur de lui-même, étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de [ses] revenus. L’homme de la consommation [par exemple], ce n’est [plus celui qui achète et qui fait un échange monétaire]. L’homme de la consommation […] est un producteur. II produit quoi ? Eh bien, il produit tout simplement sa propre satisfaction

(Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, 1979)Le « tournant néolibéral » fut avant tout, et c’est ce que décrit ici de manière annonciatrice Foucault, le passage à un sujet économique désormais défini comme entrepreneur et entrepreneur de soi (et aussi comme investisseur et investissement de son propre « capital humain »). Avec cette conséquence que l’objet de la politique économique devient finalement « le niveau et la forme de l’investissement en capital humain » (ce qu’elle « peut modifier le plus facilement »).

Le « moi néolibéral », Foucault en façonne la description en s’appuyant principalement sur Gary Becker (élève de Fiedman, prix Nobel en 92) et sa théorie du capital humain. Il en déduit donc cette image « pure » (car radicale), mais du même coup partielle. On l’a appris depuis, le moi-entrepreneur n’est pas seulement “caculateur” et comptable de son capital, il est aussi valorisé comme créatif, disruptif, conquérant, résilient. Pour d’autres (d’autres néolibéraux que Becker notamment), il est « opportuniste » (sa cible est la « multitude d’opportunités inexploitées », pour Hayek), il est « vigilant » (la « vigilance entrepreneuriale » de Kirznek). Il affronte le futur, un futur incertain, fait à la fois de risques (intégrables dans le calcul coût-bénéfice) et d’événements imprévisibles - « confiant et aventureux » (Knight).

Depuis un demi-siècle, ce nouvel homo œconomicus (gestionnaire mais qui aussi ose) s’est largement diffusé en tant que figure, notamment via les secteurs économiques dits créatifs, que ce soit dans sa variante du freelance culturel ou de l’évangéliste startupeur, souvent accompagnée d’une promesse d’émancipation (l’empowerment). Dans le même temps on ne peut que constater l’importance prise par le « capital humain », à mesure que l’informatisation de l’être, sa mise en chiffres (quantify self), a facilité sa gestion (de la mise en graphique à l’affichage promotionnel) et son investissement (pensons aux applications de rencontre).

Cet entrepreneur néolibéral n’est pas à proprement parler un modèle descriptif (« les entrepreneurs […] ne sont pas des hommes vivants tels qu’on les rencontre dans la réalité de la vie et de l’histoire mais incarnent plutôt [une] fonction […] dans les opérations de marché », selon Mises). Il doit être compris comme un process de façonnage du « moi » : à partir d’un ensemble de savoirs, de pratiques et de productions de vérités sur soi-même, il se forge au croisement de programmes de formation, de réglementations, de nouvelles formes de contrats de travail, d’injonctions à l’émancipation, mais aussi de représentations et de performances produites par les entrepreneurs eux-mêmes.

Revenons à Foucault. Ce qu’il énonce en trois cours, à propos du néolibéralisme, peut être résumé ainsi : l’économie est une science du comportement humain qui prend pour objet toute conduite non-aléatoire ; dans ce cadre « l’homo œconomicus » avec des moyens limités tend à maximiser ses avantages par la meilleure allocation possible des ressources ; il est celui qui « accepte la réalité » c’est-à-dire qui va réagir « de façon systématique » à tout changement du milieu - l’économie devenant l’analyse de ces réponses systématiques. Alors cet individu n’est plus « le sujet et l’objet du laissez-faire », il apparaît au contraire comme ce qui est « maniable ». Et puisque ce sujet est celui qui systématiquement va répondre « à des modifications dans les variables du milieu », c’est ce même milieu qui va devenir l’objet de la gouvernementalité.

Et lui, l’homo œconomicus, le sujet qui « est éminemment gouvernable ».

Le cours de Foucault ne sera publié intégralement en France qu’en 2004, à une époque où cette description de l’individu comme « machine de comportement » ajustée aux exigences du marché et fonctionnant suivant une logique « d’allocation optimale de ressources rares », est devenue particulièrement tangible. Pour que la science économique devienne science des conduites, et que la politique économique guide l’investissement du capital, il a fallu que la réalité ait été un tant soit peu contrainte à rejoindre la fiction, et c’est que Wendy Brown pointe en cette même année 2004 :

L’extension de la rationalité économique à des domaines ou à des institutions jusque-là considérés comme non-économiques concerne aussi les conduites individuelles ; pour être plus précis, elle prescrit les comportements des sujets-citoyens adéquats à un système néo-libéral. Là où le libéralisme classique maintenait une distinction, et parfois même une tension, entre les critères de la morale individuelle ou collective et les actions économiques […], le néo-libéralisme façonne normativement les individus comme des acteurs entrepreneurs, et s’adresse à eux comme tels, dans tous les domaines de la vie.

Ou encore, pêle-mêle : « le corps politique n’est plus un corps, mais bien plutôt une collection d’entrepreneurs et de consommateurs individuels », « l’État doit contribuer d’une manière volontariste à la fabrique du sujet néo-libéral. », « c’est par leur liberté que les sujets néo-libéraux sont contrôlés ».

Le « tournant néolibéral » est vu alors comme ayant des conséquences considérables sur les individus mais aussi sur la tension qui existe entre économie politique capitaliste et démocratie libérale. On parle, déjà à l’époque, pour évoquer les conséquences de ce tournant, de « fascisation ». Ce que Brown d’ailleurs conteste : la gouvernementalité néo-libérale n’est pas le fascisme, mais n’est pas non plus une simple inflexion droitière, puisqu’elle fonctionne sur d’autres bases que la démocratie libérale :

C’est une formation politique dont le régime de pouvoir fonctionne de manière analogue au niveau national et au niveau global, qui s’appuie sur un État opaque et remarquablement actif […] Pour que cette formation politique devienne possible, il a fallu qu’adviennent des citoyens qui gèrent chaque aspect de leur vie comme des acteurs individuels mus par l’esprit d’entreprise, que la société civile soit réduite à un terrain d’exercice pour cet esprit d’entreprise, et qu’on en vienne à se représenter l’État comme une entreprise dont les produits sont les sujets individuels rationnels…

Depuis lors, on a vu émerger pléthore d’études, notamment de sociologie ou d’anthropologie, visant à traquer (il n’y a qu’à se pencher, en vérité) la subjectivité néolibérale jusque dans les romances, les salles de muscu ou l’économie collaborative. Ce qui a au moins eu le mérite de tordre le cou à l’idée que la subjectivité néolibérale était le sujet de la réussite sociale (le macroniste dirait-on aujourd’hui).

Comme le rappelle Brown :

[Le néolibéralisme] élargit considérablement le domaine de la responsabilité personnelle : l’individu qui calcule rationnellement et assume l’entière responsabilité des conséquences de ses actes, quelles que soient les circonstances de ces actes

L’individu dominé doit donc, plus que tout autre, être entrepreneur - s’assumant comme la seule cause de ses propres déboires. L’entrepreneur c’est celui qui doit apprendre à surmonter l’échec (qui le régénère en tant qu’entrepreneur), masquer ses faiblesses (qui sont le résultat d’une mauvaise gestion de soi) et renoncer au politique (l’autocritique plutôt que la critique sociale). Finalement le compromis et la compétition ne sont pas avec et contre les autres, mais à l’intérieur de soi-même (sur le modèle de l’intrapreneuriat - des entreprises dans l’entreprise - et de l’émulation). Les autres particules néo-libérales sont elles-mêmes recroquevillées, quant aux autres-autres, ils seront blâmés comme paresseux et inadaptés. Cette subjectivation étant fondée sur l’auto-transformation, ce processus (ou cet être-projet) est par définition sans fin :

L’activité entrepreneuriale est moins un fait qu’un champ de force. C’est un objectif vers lequel les individus s’efforcent, une jauge par laquelle ils jugent leur propre conduite, un exercice quotidien de travail sur soi et enfin un générateur de vérité par lequel ils apprennent à se connaître. Cette forme de subjectivation n’est pas réservée aux entrepreneurs indépendants et aux actionnaires. L’appel à nous considérer comme des entrepreneurs de notre propre vie initie et soutient ce processus de formation constante de soi. Vous n’êtes qu’un entrepreneur à venir, toujours en train de le devenir, jamais d’en être un. (Ulrich Bröckling)

Celui qui écrit ces lignes, Ulrich Bröckling, écrit une étude en 2005, sur les guides de développement personnel dans laquelle il tire la conclusion que la construction de « l’entreprise Moi » s’inspire notamment de pratiques d’émancipation voire de résistance.

Contrairement à Marcuse, qui citait Angela Davis “comme l’antithèse du principe d’accomplissement” (Marcuse 1974), les guides de développement et de réussite personnel présentent la libération des femmes comme la forme la plus avancée de ce principe [d’accomplissement]. Dans une atmosphère de communication ouverte, basée sur la solidarité et libérée de l’hégémonie masculine, l’autonomie individuelle et la capacité de coopération non hiérarchique sont censées se développer, permettant d’acquérir les compétences non techniques dont toute équipe de projet a besoin aujourd’hui.

Un autre auteur [de guide de développement personnel, en 1997] a même l’audace de recommander comme modèle les stratégies de survie des prisonnières des camps de concentration. « Dans les camps de concentration allemands, écrit Harriet Rubin […] les femmes étaient régulièrement organisées par leurs gardiens en groupes de cinq. Les liens tissés par les “fivehoods” sont l’une des raisons pour lesquelles les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à survivre dans l’ensemble du système des camps. Elles se comportaient les unes envers les autres comme des mères, des sœurs, des filles, renforçant ainsi leur volonté de survivre. »Que la fabrique de l’entrepreneur s’appuie sur la femme (comme sujet et comme figure) et sur son émancipation a depuis été l’un des sujets de la recherche féministe, qui a par exemple pu décrire les femmes comme « de plus en plus positionnées comme des sujets néolibéraux idéaux », des « sujets privilégiés du changement social » qui sauraient (mieux que les hommes) saisir les (plus rares) opportunités qui se présentent à elles (comme le fut l’accès au marché du travail). A cela s’ajoute que si le sujet néolibéral est avant tout incité à « l’autotransformation » ou à l’auto-gouvernement, il va sans dire qu’il est solidaire du savoir-être féminin.

Christina Scharff a étayé cette idée de la femme comme cible et modèle pour l’assujettissement néolibéral à travers une étude sur le militantisme numérique féministe. Son point de départ est notamment que l’on « sous-estime la mesure dans laquelle cette forme d’activisme est structurée par la rationalité néolibérale » (on la sous-estime par exemple lorsqu’on cherche à distinguer les « influenceuses », qui agiraient dans une logique marchande et les « activistes », honnêtes et pures). Elle montre que la structuration néolibérale de l’activiste se fait à la fois au niveau économique (en lui permettant d’acquérir du capital qu’il soit monétaire, relationnel, ou humain), affectif (dans le sens où « les investissements émotionnels des militants […] deviennent liés à la génération de revenus »), mais aussi subjectif, « dans la mesure où l’économie numérique appelle les travailleurs du numérique, y compris les activistes, à s’engager dans des pratiques d’auto-branding, produisant ainsi de manière performative des subjectivités néolibérales ».

[Ainsi l’une des participantes à son étude sur le militantisme numérique], qui avait créé son collectif féministe « en tant que marque, depuis le début », [admet que] : « les réseaux sociaux sont totalement capitalistes. Ils fonctionnent selon une logique capitaliste. L’attention est une valeur capitaliste, ce qui signifie que je dois suivre ces mécanismes ou logiques d’une manière ou d’une autre. » [Ce que confirme une autre] : « J’utilise le branding et je me marque. Plutôt qu’un produit, je me constitue en marque et la façon dont je le fais consiste à déterminer quelles sont mes valeurs, quel est mon système de croyance, ce que je veux transmettre et ce que je peux transmettre qui me permettra de me démarquer dans l’esprit des gens. » [Ce qui est paradoxalement vécu comme l’affirmation d’une forme d’authenticité] « Même si vous êtes vous-même, c’est en soi une marque, car vous êtes alors connue pour être authentique. C’est toujours du branding, mais c’est du branding authentique. »

On rejoint ici la définition d’Alice Marwick, chercheuse en communication, pour qui l’auto-branding « suggère que chaque personne a une valeur intrinsèque basée sur sa possession d’une compétence singulière, intrinsèque et, de plus, commercialisable » Dans ce cadre, « ce qui est véridique ou authentique est ce qui est bon pour les affaires ».

Cet auto-branding se fait de manière consciente (ici chez les participantes à l’étude de Scharff) : « Je deviens un moi-entrepreneur et dans sa pire forme, oui, vraiment. Et je dois parfois dire que cela me gêne […] je ne veux pas que les autres pensent qu’il faut procéder de cette façon. »

C’est ce qu’exprime aussi (dans un autre article) Elisha Lim, activiste queer et universitaire, qui constate les conséquences personnelles de son propre activisme sur Facebook :

Au fur et à mesure que j’apprenais à affiner ma politique identitaire pour exploiter les algorithmes de classement, mon profil croissant sur les réseaux sociaux a influencé les décisions d’admission à l’université et ma réussite artistique, éditoriale et académique.

Ce qui n’est pas sans lui rappeler des processus de longue date d’intégration de la contestation :

Les sujets modernes des États-Unis des années soixante et soixante-dix allaient commencer à apprendre à se penser en termes de différences historiques et constitutives de race, de classe et de sexe, et à comprendre comment ces différences et ces histoires expliquaient les privilèges et les désavantages actuels. D’une manière sans précédent, l’existence raciale, sexuelle et de genre pouvait être reflétée et exposée simultanément à travers l’existence politique et épistémologique. Ce nouveau biopouvoir interdisciplinaire a placé les différences sociales dans le domaine du calcul et a recalibré le pouvoir et le savoir en tant qu’agents de la vie sociale. Pour l’État et le capital aux USAs dans les années soixante et soixante-dix, il s’est alors agit d’intégrer les différences, pour éviter de perturber l’hégémonie. (Ferguson, 2012)

Si pour Roderick Ferguson, cité ici, l’émergence des départements universitaire de la race, du genre et des études queer a été un vecteur d’intégration et de pouvoir, pour Elisha Lim ce rôle est désormais celui de Facebook :

Plus que le milieu universitaire, Facebook analyse et répartit cette « valeur » dans des marchés de niche, entraînant les utilisateurs à considérer leur identité comme un exercice de branding et une monnaie sociale. Les mouvements militants en ligne […] lorsqu’ils se déroulent dans un paysage marketing comme celui de Facebook, sont classés dans une hiérarchie commerciale qui génère des marchés de niche, de la visibilité, de la sympathie et du capital social.

Tel compte Instagram « queer » récolte des milliers de dollars pour des « personnes trans de couleur », un pactole qui vient en fait remplir le compte bancaire d’un américain blanc ; telle chercheuse est systématiquement appuyée sur les réseaux par « un scientifique queer de la nation Hopi » qui s’avère être de pure invention ; telle spécialiste des « pratiques culturelles en Afrique » a inventé, et soutenu durant des années, être noire - ces usurpations d’identité participent à prouver que dans l’économie numérique de l’identité, les identités politiques sont monétisables. « Chacune de ces trois personnalités publiques a traité les identités raciales et de genre privées de leurs droits comme des actifs ».

Les utilisateurs mettent leurs traits d’identité personnelle au travail, en optimisant les propositions uniques à valeur ajoutée dans les efforts entrepreneuriaux néolibéraux.

[Ce n’est pas un simple exemple] d’utilisateurs des réseaux sociaux narcissiques et intéressés, mais cela représente l’impulsion culturelle historique du néolibéralisme dans laquelle les institutions étatiques, commerciales et culturelles profitent de l’exploitation de la différence, tout en sapant les mouvements sociaux collectifs et interdépendants.Cette conversion des identity politics aux identity economics se caractérise par la marchandisation de l’intime, l’incitation à optimiser ses différences et la transformation de l’identité en actifs négociables.

L’informaticien Philip Agre, qui dès 1995 a vu comment l’informatique facilite le tournant néolibéral en façonnant le comportement individuel vers des relations basées sur le marché, avait décrit les algorithmes comme un système de capture : « une fois qu’une grammaire d’action a été imposée à une activité, les unités discrètes et les épisodes individuels d’activité sont plus facilement identifiés, vérifiés, comptés, mesurés, comparés, représentés, réorganisés, contractés et évalués en termes d’efficacité économique ».

L’outil de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) utilisé par les annonceurs publicitaires, offre justement un catalogue de ces « unités », permettant de cibler, par exemple : les « amis de personnes qui se sont engagées dans le Ramadan », qui « s’intéressent à la culture chinoise », à l’« environnementalisme » et à la « transition de genre ». Ces unités sont bien sûr produites par les sujets eux-mêmes - c’est le principe du branding que de mettre en avant un nombre réduit de qualités essentielles - l’outil de Meta permet d’identifier ces qualités et les cibler.

Meta dispose par ailleurs d’un site qui fait la promotion de la publicité pour les causes justes : « Social Good for Business » (mis en ligne en 2020 après le soulèvement ayant suivi la mort de George Floyd). Ici l’entreprise tient sa promesse initiale de changer le monde, mais par l’intermédiaire du business. Parmi les études de cas présentées sur le site, une campagne publicitaire montre le soutien de la marque Bombas aux jeunes sans-abri LGBTQ, soutien qui s’accompagne de la sortie d’une ligne de chaussettes de couleur arc-en-ciel. Meta souligne que la campagne a utilisé les outils de ciblage de Facebook pour toucher les personnes LGBTQ entrainant « un rendement des dépenses publicitaires supérieur de 65 % ». La marque de shampooing Pantene a de son côté mis en scène des femmes transgenre dans ses publicités en Thaïlande, ce qui permet à Facebook d’écrire :

sachant que les Millennials, si difficiles à atteindre, se soucient des marques axées sur la cause, Pantene a identifié une communauté marginale pour laquelle les cheveux sont plus que de simples cheveux. Pour les femmes transgenres, les cheveux sont souvent la première et la plus visible expression de leur féminité. Plutôt que d’essayer de s’approprier l’expérience trans, Pantene a donné à la communauté trans une plate-forme puissante pour s’exprimer, en livrant une campagne dirigée par des influenceurs, des militants et des acteurs transgenres

Que la publicité soit cynique on n’en doutait pas. Que les identité marginalisées soient des cibles économique n’est pas nouveau (les femmes et la cigarette, la sexualité racialisée, les ghettos et Nike). La féministe queer Lisa Duggan relevait ainsi déjà en 2003 « que le talon d’Achille dans la politique progressiste-gauchiste, depuis les années 1980 en particulier, a été une cécité générale à l’égard des connexions et des interrelations de l’économie, de la politique et de la culture » et leurs rôles changeants dans le succès néolibéral.

Ce qui est différent aujourd’hui, et ici dans le cas de Meta, c’est que la publicité repose sur les moyens dont disposent les individus-cibles pour se « vendre » dans le cadre des interactions sur les réseaux sociaux. Ces derniers jouent sur le flou entre les représentations de marques et d’individus. Les marques-commerciales utilisent les mêmes formes, les mêmes interfaces, les mêmes stratégies que les marques-individus, mais aussi la connaissance du fait que leurs cibles ont ces comportements mimétiques. Elles anticipent que tout le monde joue.

L’activiste qui travaille à comprendre la manière dont il est catalogué par l’algorithme pour augmenter son influence, et qui ainsi accroit son capital social (plus que sa « cause »), intègre l’économie des identités qui est aussi une économie de la vertu - il faudrait s’intéresser aux rôles ici du péché, de la confession, de la transparence, du rachat. Cette économie s’accompagne notamment d’un système de rétribution et de punition ayant pour objet l’influence. La décadence d’une image de marque, qu’elle soit due à la plateforme (qui faut-il le rappeler a tous les leviers) ou à sa « communauté », se paye cher. L’atmosphère qui en découle est faite de calculs d’intérêts, d’intolérance et de paranoïa - tout le monde sait que tout le monde ment.

Pour finir (provisoirement), revenons au début, c’est-à-dire à Foucault. Avec le néolibéralisme - c’est-à-dire : l’économie comme science de gouvernement au sens de science des comportements, la conception de l’homo oeconomicus comme entrepreneur, la notion de capital humain, l’idée que l’investissement ou le sous-investissement de ce capital humain explique les inégalités (individuelles et géopolitiques), l’idée que le libéralisme nouveau doit se doter d’utopies - avec le néolibéralisme, donc, ce qui se dessine ce n’est plus une société disciplinaire (dont les forme-type sont la prison, l’école, l’hôpital et mue par un pouvoir qui produit par séparation, par exclusion) :

Vous voyez qu’à l’horizon d’une analyse comme celle-là, ce qui apparaît, ce n’est pas du tout l’idéal ou le projet d’une société exhaustivement disciplinaire dans laquelle le réseau légal, enserrant les individus, serait relayé et prolongé de l’intérieur par des mécanismes, disons, normatifs. Ce n’est pas non plus une société dans laquelle le mécanisme de la normalisation générale et de l’exclusion du non-normalisable serait requis. On a au contrajre, à l’horizon de cela, l’image ou l’idée ou le thème-programme d’une société dans laquelle il y aurait optimisation des systèmes de différence, dans laquelle le champ serait laissé libre aux processus oscillatoires, dans laquelle il y aurait une tolérance accordée aux individus et aux pratiques minoritaires, dans laquelle il y aurait une action non pas sur les joueurs du jeu, mais sur les règles du jeu, et enfin dans laquelle il y aurait une intervention qui ne serait pas du type de l’assujettissement interne des individus, mais une intervention de type environnemental.

-

Casser, communiquer

mème1er mai 2023, à Lyon, jour de manifestation.

C’est une première, la préfecture a annoncé qu’elle utiliserait des drones pour surveiller le défilé, intention jugée illégale quelques mois auparavant, et impensable quelques semaines plus tôt quand le mouvement contre la réforme des retraites devait être l’occasion de ressusciter le dialogue social. En réponse un mot d’ordre a circulé en faveur d’un “cortège anti-drones”, habillé de noir et masqué par des parapluies. Voici le départ de la manifestation. Un groupe des jeunes gens, parmi beaucoup d’autres, change d’accoutrement à l’abri des parapluies. Ils enfilent des gants, des cagoules. Ils s’écartent discrètement, sortent un téléphone et font un selfie de groupe. Mise en scène d’un costume fait aussi pour disparaître.Avril 2023, dans les champs, Deux-Sèvres.

Des activistes venus de toute l’Europe se regroupent afin de prendre d’assaut une giga-bassine, vide d’eau, pleine de gendarmes. La préfecture reproche aux activistes d’êtres armés, notamment d’un drone. Ce n’est pas faux, ils filmeront leur action depuis les airs. Les outils de renseignement se font outils de communication.Juillet 2023, sur Snapchat.

Les émeutes qui suivent la mort de Nahel se propagent sur la carte. Les employés du réseau social seront rapidement incités par l’Intérieur à la falsifier dans l’espoir de freiner l’incendie. Parmi les milliers de snaps, une courte vidéo du pillage d’un magasin. Un jeune homme crie à son camarade entré à l’intérieur : « n’oublie pas le Yop ! ». Le lendemain : autre snap, autre endroit, même scène, un jeune crie à son ami « n’oublie pas la mascarpone », il ajoute « pour le tiramisu ». Diffusion d’un mème.1.

« Gouverner se ramène, à peu de choses près, à communiquer » lit-on fin 2023 en préface d’une reparution d’Appel — texte diffusé sous le manteau 20 ans plus tôt. La formule pouvait surprendre. A l’heure d’un raidissement gouvernemental, frappant là au nom du réalisme économique, ici au son d’antiques rengaines nationales, républicaines : partout attesté. Une radicalisation du pouvoir. Contre les excédentaires, contre les non-assimilés, contre les inutiles. Communicationnelle certes (on ne compte plus ses bad buzz), mais farouchement solide, aussi.

Les années 80 avaient vu la consécration d’un projet de gouvernement intégral. On l’appelait néo-libéralisme. Ceux qui l’avaient théorisé, dès la fin des années 40, enterraient le trop idéaliste libéralisme d’antan, et la démocratie. Erigeant ainsi comme valeur suprême, quoique bancale, le marché. Qu’il faudrait faire tenir, embastionner, suprématiser. Quel qu’en fut le prix. Des monstres apparurent : régimes sans nom, constitutions économiques, places-fortes de l’échange global, sociétés gérées comme des entreprises, et surtout — traversant l’ensemble — un nouveau sujet, néolibéral donc. A la fois produit et producteur de l’ordre nouveau. L’entrepreneur comme idée de la vie, comme modèle absolu. Qui bâtit sur rien, à partir de rien, pour rien. Qui entreprend, simplement. Qui réalise ce fameux marché, qui le répand partout, comme principe ordinal.

Aussi l’être néolibéral fut l’être du nihilisme — que craignait bizarrement ceux qui l’inventèrent. Sans passé, sans futur, sans histoire, esclave de la force sans but qu’on lui avait indiqué. Terrorisé, incertain, mais industrieux. Ne faisant qu’être, essayer et manquer de réussir, toujours à nouveau, toujours pour rien. Juste « en marche » : c’était si bien dit. Se montrant, se faisant concurrence (aux autres mais d’abord à lui-même), s’exhibant. Communiquant, pour remplir de son pur « process » un silence assourdissant.

2.

Le credo thatchérien reste tristement célèbre : “there is no alternative”. Éculé, il résonne encore. C’est un mythe à recharger, désespérément, de nouvelles figures.

Macron I avait promu l’ère de la start-up. Avec pour ingrédients : un triomphe benêt (fin de l’Histoire), une méthode infantile (humilier, toujours), créer mais ne pas critiquer, jouer sur la réputation (tout est comm’, même quand c’est nul), faire des coups de poker (bluff), rafler la mise (arnaque). Recette déjà épuisée, malgré sa conformité « anti-métaphysique » toute néolibérale.

Autre combine : populiste/anti-système. Avec pour méthode : opposer société et système politique (en conquérant le second), substituer la représentation médiatique à la représentation politique, entremêler réalité et fiction, performer des personnages. Le mode “avatar” de l’existence numérique prolongé dans le réel. Apparurent ainsi le “self-made man” incarné par Berlusconi ou Trump, puis le “vengeur”, Bolsonaro, et Milei.

Comment renflouer l’âme vide d’un néolibéralisme déclinant ? Maintenant qu’un catastrophisme généralisé frappe tout discours du « tous ensemble ». Avec des candidats déjantés, plus agressifs (des trolls) ? Liquidant définitivement le régime de vérité en politique. Et préférant affirmer, et affirmer… (“fuck you, et qui m’aime me suive”). Berlusconi tranchait, à sa manière, en ne postulant pas de sujet politique préalable, incarnant l’espoir (faux) que chacun puisse gagner. Les nouvelles figures bouffonnes (Grillo, Milei, Musk) dépassent elles le discours performatif. Ici le politique produit sa propre réalité : Milei le super-héros, Grillo le juge et flic, Musk et son avenir martien.

En France ce tournant nihiliste n’a pas encore de figure clownesque, bien que La Macronie ait fait semblant de craindre la naissance politique d’un Bigard ou d’un Hanouna. Il s’y exprime surtout une décomposition progressive du champ politique classique, frappant tant le « mouvement social » (plus de médiations, sauf gouvernementales — FNSEA) que les « institutions démocratiques » (l’Assemblée disqualifiée, l’État de Droit limite). Ainsi peut-être le mimétisme de nombre d’acteurs de la “contestation” avec ceux du pouvoir. La comm’ comme une planche de salut, ou Radeau de la Méduse. Un « faire comme » où la « comm’ » — protestataire s’il le faut — nous mettrait à égalité. Illusion.

3.

Dans Appel se trouve une description juste du « libéralisme existentiel ». Le Moi atomisé comme sujet et produit du néo-libéralisme, de la précarité économique (incertitude, compétitivité), intime (les besoins), et morale (post-modernité). Accouchement, donc, de l’individu métropolitain comme gestionnaire de soi et de ses relations. Petit dictateur d’un mini-monde dépeuplé.

L’insurrection qui vient actualisera cette figure, en lui prêtant ce slogan : « I am what I am ». Affirmation crâneuse du vide et de la solitude. Un vide, et en conséquence une avidité : se remplir par toute chose, tout projet. Le pari, à l’époque, était en dévoilant la fausse spécificité, la mensongère unicité de l’idée du moi, de faire d’un tel malaise une occasion. Pour la rencontre. Ainsi cette conclusion, promesse ou rêve, (dans l’IQV toujours) que « L’hypothèse du moi partout se fissure… ».

Ces fissures ont depuis été les occasions et les lieux d’une exploitation capitaliste. Les réseaux sociaux ont éprouvé l’hypothèse, éminemment cybernétique, selon laquelle l’individu est vide d’intériorité - mais tissé de l’ensemble de ses relations. Dans les années 2010, si Je est gestionnaire de Moi, c’est avant tout en tant que gestionnaire de son réseau. De ses réseaux, de ses communautés, de ses projets. « Moi » est alors une combinaison de l’ensemble des appartenances. “Moi”, tel qu’il est appréhendé par les algorithmes - et tel que “Je” suis incité à le construire — c’est un “profil”, l’ensemble des intersections entre appartenances à des groupes, projets, habitudes de consommation. Pas l’individu dans son entier, mais ses attributs séparés, ses allégeances.

Un quelconque community manager explique à quel point aujourd’hui « il faut surveiller et peaufiner l’image que l’on va véhiculer. C’est presque devenu un emploi à mi-temps. » Il parle d’une politique de l’ego. L’individu numérique, assomption cybernétique d’un être sans intériorité (il est juste un ensemble de contacts) est aujourd’hui poussé à faire “comme si”, à s’en réinventer une. Et à l’exhiber. Et à la comparer. L’IQV disait : « je est son propre gestionnaire, son propre guichet ». Le guichetier est devenu producteur — avec l’aide des marques. Les marques, justement, ne vendent plus une identité (on n’en était encore là en 2018 quand Nike marketait la Justice sociale), mais des outils pour la fabriquer. Adidas en 2023 : « We gave the world an Original. You gave us a thousand back. ». La marchandise n’est pas consumée par l’acte de consommation, qui est en fait le début de son existence. La basket + toi + l’expérience : la chose au complet, l’individu.

Un professeur d’économie londonien pointe l’influence de la “managérialisation” du monde. Mouvement qui entend mesurer et optimiser tout, comme dans les entreprises. « Dans les entreprises, les salariés prennent leurs décisions en fonction de l’impact qu’elles vont avoir sur les résultats informatiques davantage que sur les effets réels qu’elles vont produire ». Et puis : « à ce stade, nos actes ne sont-ils pas dictés par notre préoccupation d’image digitale ? ». L’entrepreneur de soi devient marketeur de soi (« personal branding ») suivant une stratégie de distinction infinie (venez comme vous êtes), mais par des process normés. On pluralise, mais sous la même coupe de l’évaluation mondaine.

La normalisation ce n’est donc plus « on vous voudrait tous pareils, tous conformes, etc. ». C’est une injonction impossible à la différence. Le catalogue des egos instagramés est trop vaste : ce que je voulais être, d’autres le sont déjà. Celui qui prend soin de son corps : il y a infiniment plus musclé. Meilleur pâtissier : il y a infiniment plus appétissant. Me voici poussé à un raffinement, à un polissage sans fin de mon identité. Vers le rêve d’une totalité toujours incomplète. Dépossédé.

Une telle préoccupation d’image digitale, une telle identité vitrinisée, peut-elle être « extérieure » ? Une projection, un mytho, un avatar ? Non : in fine la réalité et la fiction fusionnent toujours. Car c’est bien le corps — mis en valeur, en scène, exposé, photographié, capturé - qui reste le support principal. L’esthétisation des images pousse inéluctablement à l’esthétisation des corps. Pour les autres, ceux qui n’ont pas le temps, l’argent, les ressources, les moyens, reste l’irruption. Le clash, le lol, le mème. Le ridicule pour seul projet d’existence. L’humiliation.

4.

On vit, l’année passée, la tentative gouvernementale de désigner comme “terroristes” les actions de l’écologie radicale (et dans une moindre mesure du black bloc). Acceptons un moment de poser cette hypothèse. Que l’activisme écologiste/anticapitaliste contemporain serait lié au terrorisme, au moins son intention originelle — la propagande par le fait, anarchiste. Imaginons encore que ce point commun ne se situe pas à l’endroit de la célèbre stratégie de Kropoptkine — restée abstraite : « tout est bon pour nous, qui n’est pas la légalité ». Pas dans cette stratégie donc, mais dans le rejet fondamental des médiations traditionnelles de la parole politique.

Ceux de la fin du XIXe siècle vomissaient la presse (alors à son apogée), les organisations militantes, et l’extrême gauche parlementaire (Blum, Jaurès). Ainsi, “dans une société dominée par le spectaculaire […] l’attentat résiste aux catégories existantes de l’entendement politique”. L’attentat est refus des médiations politiques, et plus encore refus de toute représentation, de toute communication. Uri Eisenzweig, à propos de l’attentat : « s’exprimait ainsi en filigrane une conception du langage comme impuissant — une incapacité touchant à la vocation communicationnelle des mots, très précisément à leur fonction référentielle ». Parce que les mots sont devenus impuissants à communiquer, on recourt au « fait », c’est-à-dire à l’acte. Qui assume l’impuissance du langage comme vecteur de communication, comme transparence. « La portée communicationnelle du langage, l’anarchisme du XIX siècle était dans l’obligation logique de la rejeter, s’il voulait fonder philosophiquement sa résistance à toute médiation politique ».

Pourtant, voir l’attentat anarchiste comme l’ancêtre des actions activistes d’aujourd’hui se fait au prix d’une trahison. C’est manquer le caractère paradoxal du premier : qu’il est un “fait de langage” qui n’a aucun sens. Gratuit. Emile Henry jette une bombe à clous dans la salle de bal du Terminus. C’est, à ce moment-là (c’est-à-dire sans qu’on puisse l’histoire du terrorisme qui n’existe pas encore), un non-sens. Sa seule finalité est d’attirer l’attention. Non pas sur soi, mais : “paraître, donc, en soi, insignifiant dans le sens le plus étroit du terme : sans signification”. L’acte s’efface, laissant place à un message qui sera porté ailleurs (la revendication, le procès). L’attentat est acte de propagande seulement parce qu’il ne produit pas de pré-interprétation. Il fait irruption, il ouvre une porte vers ailleurs. C’est la raison pour laquelle il doit échapper aux catégories socialement reconnaissables. Acte de parole vidé de toute signification possible et qui n’est que performance. Rêve d’un effacement de la distinction moderne, entre actes et paroles, entre langage et événement. « Qu’importe la victime si le geste est beau ? ».

Quant au temps présent, faisons deux constats. L’action directe (la casse du black bloc, le sabotage de l’activiste écologiste) est bien acte de langage sans parole. En cela elle est adéquate à son temps, post-moderne. Mais, alors que le fait anarchiste était en lui-même insignifiant, dépourvu de sens, l’action activiste se révèle à l’inverse toujours plus pré-codée. Soit parce qu’elle s’inscrit dans une répétition : l’énième vitrine brisée rejoint l’œuvre accumulative du black bloc. Soit parce qu’elle est livrée avec un sens circonscrit : pédagogique, filmée, sous-titrée, peut-être même mise en scène. On est passé de l’acte contre la communication à l’action de communication. En ce sens (l’existence numérisée étant devenue une action promotionnelle sans fin) elle est aussi une promotion de soi.

L’action activiste se situe aujourd’hui devant un piège : réduite à un rôle promotionnel, voire appuyant la construction d’une marque. D’une marque telle qu’on l’a décrite : outil pour la fabrique de soi. Cet horizon c’est la bataille de Sainte-Soline devenue un badge “finisher”. Et le black bloc comme machine de production d’images (de soi) : “on vous en a donné un original, vous nous en avez rendu 1000 (identités)“.

5.

Partout l’inflation communicationnelle — comm’ gouvernementale, comm’ de soi, mimétisme des falsifications. Donc des images en tous lieux : figures, publicités, avatars, masques. Certaines pourtant résistent étrangement à l’explication du sens. A la représentabilité. Aussi sont restées incompréhensibles, irrécupérables, nombre de gestes des émeutes pour Nahel. Et ce malgré l’hyper-circulation de ces mèmes, de ces présences à la révolte, qu’aucun discours, sociologue, plateforme, récupération, n’arrivait pourtant à pleinement expliquer (la colère fut parfois légitimée, pas ses expressions). On se scandalisa, comme d’habitude, du cynisme des émeutiers, qui utilisant Snap, filmant beaucoup, dressant de petites scènes, n’en tirèrent pas grand bénéfice. Ni personnel, ni représentatif. Improductifs. Des actes éparses, osés, clivants, qui néanmoins contaminèrent, faisant circuler quelque chose d’un sentiment collectif, d’un besoin d’insurrection.

L’acte, pour peu qu’on ne l’assigne ni ne le réserve, est ainsi toujours la promesse d’un excédent. D’une reprise, d’une trajectoire qui lui échappe, d’autres vies. D’un communisme pourrait-on dire. D’un partage au-delà du soi. C’est sur cette promesse que la comm’, que la publicité capitalise. Au bénéfice d’un ordonnancement général, d’un régent, d’une marque, de petits chefs. D’une représentation de ce qui menace sans cesse de lui échapper. Contre le mouvement anarchique des phénomènes. On pourrait à l’inverse vouloir ne pas céder à cette production incessante du « je » - qui couve toujours. Déminer la logique de présentabilité et d’évaluation qui pèse sur chaque geste, sur chaque acte, sur chaque être. Ne pas entreprendre.

-

There is no such thing as myself