numérique

-

L’hypothèse technoféodale

Tous des serfs numériques ?Comme d’autres Américains, les spécialistes des high-tech s’efforcent de faire leur part pour soutenir la réponse de première ligne à la pandémie… Mais chaque Américain devrait se demander où nous voulons être, en tant que nation, à l’issue de la pandémie de Covid-19. Comment les technologies émergentes déployées dans le cadre de la crise actuelle pourraient-elles nous propulser vers un avenir meilleur ? Des entreprises comme Amazon savent rendre efficaces l’approvisionnement et la distribution. Elles devront à l’avenir fournir des services et des conseils aux responsables gouvernementaux qui ne disposent pas des systèmes informatiques et des compétences nécessaires. Nous devrions développer l’enseignement à distance, qui est expérimenté aujourd’hui comme jamais auparavant. En ligne, il n’y a pas d’exigence de proximité, ce qui permet aux étudiants de recevoir l’enseignement des meilleurs professeurs, quel que soit le secteur géographique où ils résident… L’impératif d’une expérimentation rapide et à grande échelle accélérera également la révolution biotechnologique… Enfin, le pays a besoin depuis longtemps d’une véritable infrastructure numérique… Si nous voulons construire une économie et un système éducatif d’avenir basés sur le “tout à distance”, nous avons besoin d’une population pleinement connectée et d’une infrastructure ultrarapide. Le gouvernement doit investir massivement, peut-être dans le cadre d’un plan de relance, pour convertir l’infrastructure numérique du pays en plateformes basées sur le cloud et relier celles-ci à un réseau 5G.

Eric Schmidt, ex-Google, Wall Street JournalCe n’est pas sans hasard qu’autour de la gestion du Covid se concentrent les critiques sur l’étendue du pouvoir de la Silicon Valley. La pandémie fut l’occasion de toucher du doigt le « rêve » d’un monde vécu à travers des interfaces et pour la SV d’affirmer des ambitions politiques. Ambitions qui avaient gagné en consistance au fur et à mesure des années 2010 puis en partie ajournée par le scandale Cambridge Analytica.

Il se dit que les entreprises numériques seraient à l’origine d’un nouveau capitalisme de surveillance, prenant le pas sur celui, post-fordiste, dit « d’informations ». C’est la thèse de l’ouvrage à succès de Shoshana Zuboff, dont on ressentirait la pertinence par l’ « engourdissement psychique » induit par l’usage des plateformes. « Si c’est gratuit, vous n’êtes PAS le produit », « vous êtes la carcasse abandonnée. Le produit provient du surplus qui est arraché à votre vie ». Enfin, de la captation de ce surplus comportemental à l’ingénierie des comportements il n’y a qu’un pas : « il ne suffit plus [uniquement] d’automatiser les flux d’informations nous concernant », mais de « nous automatiser», tout simplement.

Voici pour l’aliénation nouvelle, née de l’alliance entre une technologie autoritaire et un néolibéralisme finissant (dont la crise aura servi de terreau au développement incontrôlé des plateformes ). Cette critique se combine aisément avec une autre, disons économique, qui voit dans la numérisation de la vie sa “mise au travail”. Celle-ci s’accompagne d’une « destruction progressive des mesures de valeur capitaliste » : le travail est permanent et décorélé du salaire, l’expropriation de la plus-value se déroulant désormais hors du contrat de travail. Cette auto-exploitation se produirait notamment « à travers le profiling des données sur internet ».

La première critique montre ses limites quand on se détache du seul point de vue de l’utilisateur “paranoïaque” (l’oeuvre des plateformes n’est pas uniquement surveillance - et on est tentés de dire malheureusement). Et la seconde, au contraire, lorsque l’on se place au niveau des subjectivités (on a alors bien du mal à confirmer que c’est dans l’activité quotidienne d’auto-profilling qu’est réellement extraite la valeur, plutôt qu’en amont ou en aval). Malgré tout, n’abandonnons pas si vite l’hypothèse de fond : que la soumission et la mise au travail se réfléchissent toutes deux dans les piscines à balles de Montain View. Comment nommer cette nouvelle forme de pouvoir (si « capitalisme de surveillance » et « capitalisme cognitif » ne conviennent pas) ? D’aucuns parlent de « technoféodalisme ».

Rentes

Le terme est apparu en 2015 sous la plume de Cédric Durand (et revivifié cette année par l’activisme de Yannis Varoufakis). Dans l’ouvrage qu’il consacre au sujet, il s’attache à décrire, comme il l’avait déjà fait pour la finance (cf. Le capital fictif), l’émergence d’un parasitisme mené par une sorte de caste prédatrice, avec les moyens du numérique et des droits de propriété intellectuelle. Le profit est remplacé par la rente, et on pourrait ajouter que les logiques de concurrence et d’alliance sont remplacées par la dépendance ou l’inféodation.

Durand s’attache à décrire les formes de rentes pratiquées par les plateformes numériques. Certaines sont loin d’être inédites, quoique poussées plus loin : les rentes de monopole, les rentes de propriété intellectuelle (les brevets, patent trolls, droits d’usage), les rentes d’actifs immatériels différentiels (la capacité à scaler facilement, et à faire reposer le risque et l’investissement sur les sous-traitants ou l’État). Et d’autres seraient spécifiques à l’accaparement des données, comme les rentes d’innovation (plus j’accumule de données plus je peux affiner le process de production) et les rentes d’enclaves (maintenir les usagers dans un écosystème clos qui permet d’abuser d’eux).

Si l’on s’en tient à l’analyse économique la notion de technoféodalisme est discutable à plus d’un titre : qu’est-ce qui est féodal, qu’est-ce qui n’est plus capitaliste, qu’est-ce qui est nouveau ? Il est facile pour quelqu’un de méthodique comme Evgeny Morozov (qui fut pourtant l’un des premiers promoteurs du « concept ») de se saisir de ces questions, pour réaffirmer un splendide « circulez, il n’y a rien à voir ». L’ensemble de ces mécanismes de rente, de dépossession, de parasitisme, seraient au fond largement exagérés, et déjà à l’oeuvre dans les développements antérieures du capitalisme. Il suffisait d’enlever ses lunettes marxistes pour le voir (en endossant celles de Veblen par exemple, ou en regardant du côté de la « périphérie » plutôt que du centre, ou du côté de marxistes hétérodoxes qui ont remis en question la notion d’accumulation primitive).

Mais si cette notion de technoféodalisme séduit autant c’est qu’elle apparait dans un contexte global d’accaparement du pouvoir et de la richesse par une élite de plus en plus restreinte, et ce en parallèle de bouleversements qui touchent aussi les domaines juridiques, anthropologiques, et économiques - si tout le monde n’en conclut pas la fin du du capitalisme, nombreux notent la péremption de grilles d’analyse antérieures, à commencer par celle du néolibéralisme.

Il y a donc bien « quelque chose » de « différent » qui a effectivement à voir avec les mécanismes de rentes décrits plus avant. Mais plutôt que de les étudier d’un point de vue économique, il est peut être plus pertinent de les étudier comme les signes d’émergence d’une nouvelle technologie de pouvoir.

Inféodation et asservissement

On observe aujourd’hui, à n’en pas douter, une domination des chaînes de valeur par les entreprises à fort capital immatériel (marques, design, brevets). Celle-ci a tendance à s’accroître puisqu’elle permet d’accumuler non seulement de la richesse, mais aussi les données qui permettent de renforcer cette domination. Le seul moyen d’y répondre pour les entreprises capitalistes étant d’accepter la vassalisation (ça a pu être la tentation de certains constructeurs automobiles dans le cadre des projets de voiture autonome) ou de grossir (concentration horizontale, fusion-acquisition, dans le secteurs des puces par exemple).

Le monopole de plateforme diffère des autres au moins par la force des mécanismes avec lesquels il se renforce : les concurrents se font écraser (cf la quasi faillite de Diapers provoquée par Amazon) ; sont financés dès la naissance dans une forme d’adoubement (cf. OpenAI) ; ou ne sont créés que pour être rachetés (à qui vais-je me m’inféoder ?) ; un nouvel acteur peut toujours entrer sur le « marché », mais il sera vierge de données, son retard à rattraper s’accroit d’heure en heure (le monde de l’IA sera d’emblée monopolistique).

Les moyens de l’asservissement se comprennent aisément en prenant pour exemple les plateformes grand public. Amazon gagne une grande partie de son argent (et de pouvoir) avec son service de location d’espace dans le cloud pour les entreprises. Cette manne a servi à financer à perte l’extension de son écosystème : Prime, Kindle, Alexa, Prime video, tous perdent de l’argent, mais participent à rendre l’ecosystème incontournable. Il faut ajouter l’investissement apporté par les utilisateurs eux-mêmes (ils ont constitué leurs listes de lecture sur Kindle ou Prime) qui les incitent à rester. Il faut encore ajouter tous les stratagèmes et tous les sabotages qui sont mis en oeuvre pour garder les usagers captifs (le projet de désabonnement labyrinthique Iliad, par exemple). Ce modèle est maintenant celui de toute startup : grossir à perte, détruire la concurrence, capturer l’utilisateur. Uber ? S’est financé des années sur fond saoudien (l’utilisateur du futur paiera la presque gratuité d’aujourd’hui, et les intérêts du financement), a torpillé ses concurrents (programme Hell pour espionner la concurrence) et la réglementation (programme Greyball pour éviter la police, kill-switch anti-perquisition), et finalement asservi les conducteurs (notamment via un algorithme de paiement obscur).

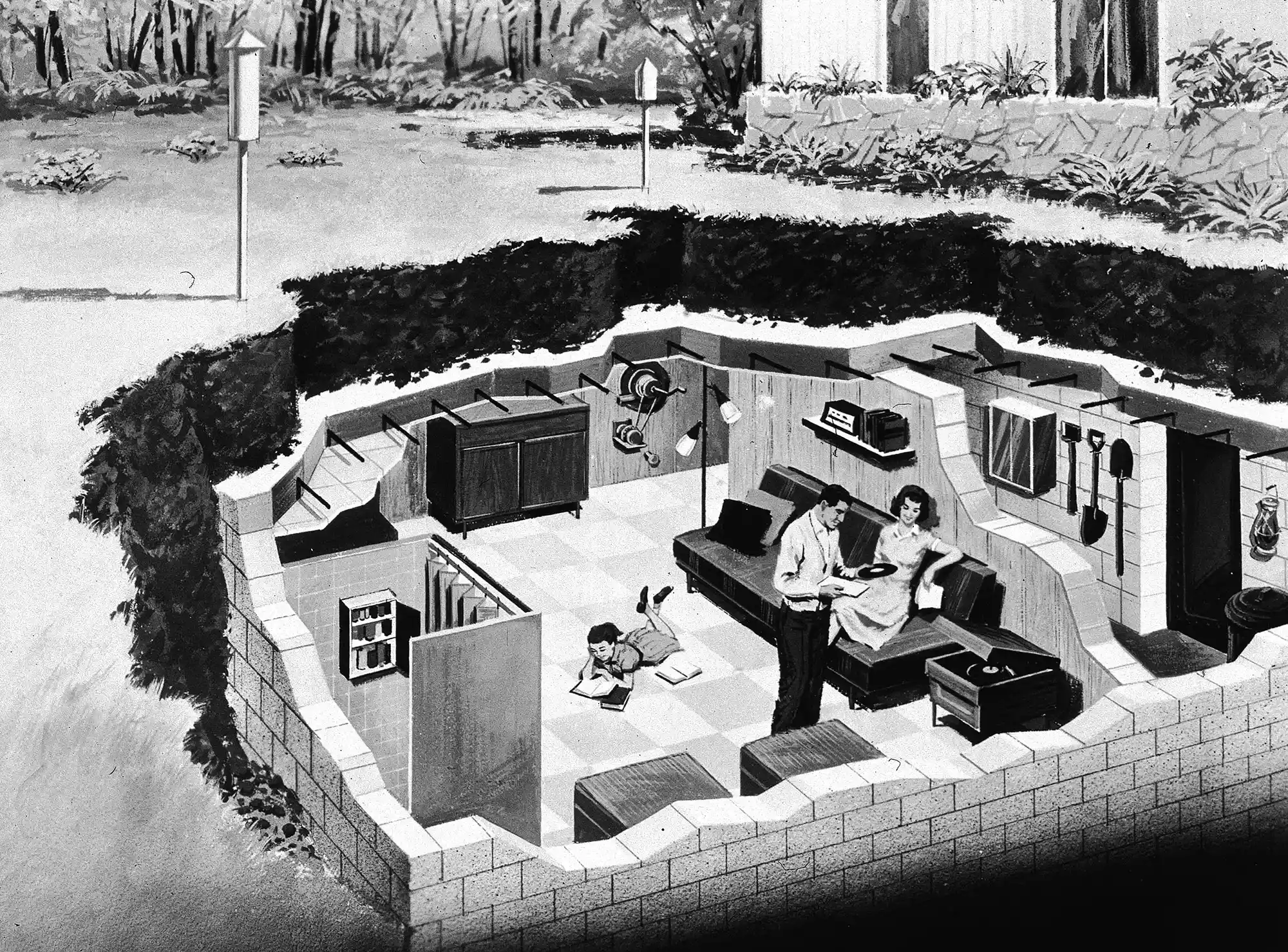

L’année dernière la moitié des américains avait un compte Amazon Prime. C’est un marché pour les vendeurs de sa market place qui est incontournable, par le nombre donc, mais aussi du fait de la quantité de données qui en découle. Ce que vend Amazon à ses clients pros c’est la promesse de flécher les consommateurs vers leurs produits à l’aide de cette masse d’informations. En vérité l’asymétrie est totale entre eux et la plateforme. Les 17 500 fournisseurs de Walmart, pour prendre un autre exemple, ont accès aux données sur les achats les concernant, mais Walmart, et lui seul, peut accéder aux mêmes données multipliées par 17 500. A partir de cette asymétrie la plateforme domine à la fois les consommateurs et les vendeurs. Il peut surtaxer les seconds, voire les évincer, voire les contourner pour vendre ses propres produits, voire les forcer à acheter de la publicité. Il peut manipuler les achats des premiers. La market place d’Amazon n’a en fait rien d’un « marché ». Voilà pourquoi - entre usagers captifs et prélèvement des ressources hors du marché - certains se sont mis à parler de « fief ».

Réglement algorithmique

Une fois qu’un fief est installé, que les utilisateurs de la plateforme (qu’ils soient consommateurs, producteurs, sous-traitants) sont captifs (notamment parce qu’on a élevé le switching cost - le « coût » pour se désabonner), c’est ici que s’ouvrent les rentes (rentes de monopole : 90% des utilisateurs de Prime regardent d’abord sur Amazon, 2/3 des vendeurs d’Amazon payent pour positionner leurs annonces ; rentes d’attention : il n’y a plus de résultats organiques, les vendeurs se battent à coup d’enchères pour un positionnement peut-être à perte au moment de l’acte d’achat). Ces rentes se situent à chaque endroit où l’usage de la plateforme s’avère « emmerdant » (c’est ce qu’on appelle l’enshittification du service) : le choix le moins cher arrive seulement en 17e position sur Amazon ; des vidéos non voulues s’insèrent sur le fil Tiktok ; la consultation d’Insta est parfois possible parfois impossible sans compte ; des marchandises non demandées arrivent dans le résultat de recherche de Zalando - ce n’est jamais une insuffisance, c’est toujours voulu.

Cette “souveraineté” c’est ce qui a permis Facebook de mettre la presse à genoux. D’abord en présentant le contenu journalistique « dans » Facebook, plutôt qu’à travers un lien hypertexte. Ensuite en quasi supprimant ce contenu sauf pour les médias qui payaient. Puis en poussant les journaux, sur la base de fausses données, à pivoter vers le support video pour soutenir sa propre stratégie. Enfin en dévaluant subitement le contenu politique. Le niveau de dépendance d’une grande partie de la presse occidentale fut en quelque sorte supérieur à ce qui est dénoncé dans le rapport des journaux à leurs mécènes milliardaires. Tout cela sans que les règles du jeu soit exposées (et là aussi ça peut paraître anti-moderne) : le fonctionnement (ici la censure) n’est pas encadré par la loi mais par des règlements privés et opaques.

Fin de la propriété Le nouvel idéal capitaliste n’est pas le profit, mais la rente, ou plutôt la position d’intermédiaire qui permet la rente, c’est ce que viendrait confirmer la mutation de l’idéal-type de la phase précédente : le monopole industriel. Qui s’est soit inféodé, soit transformé en plateforme.

General Electric et Siemens ont fait leur mue et sont devenus des écosystèmes. D’autres basculent vers un modèle inspiré du SaaS (software as a service). Prenons les constructeurs automobiles (qui avaient d’ailleurs déjà su s’adapter à la phase d’informatisation en éclatant leur chaîne de production et en se transformant en organismes de crédit). Ils sont donc passés de vendeurs de voiture à vendeurs de crédits à loueurs de voitures et finalement à loueur de services : l’activation du siège chauffant se loue dans les dernières BMW, de même que le déblocage de l’accélération dans certaines Mercedes. La tendance va jusqu’à louer des services d’une marchandise que le client ne possède pas. Ainsi John Deere reste propriétaire pendant 90 ans du système d’exploitation du tracteur qu’il prétend vendre.

En parallèle les mêmes constructeurs ont commencé la transformation de la voiture (ou du tracteur) en logiciel. Ce qui permet, par exemple de pouvoir la bloquer à distance quand l’utilisateur arrête de payer son loyer (John Deere a utilisé cette fonctionnalité en Ukraine pour empêcher le pillage de son matériel par les Russes).

L’ampleur de cette numérisation est apparue au grand jour quand la production de voiture s’est vue interrompue après le covid par la pénurie de semi-conducteurs. Certains constructeurs ont fini par acheter des lots de machine à laver pour en extraire les composants. Dans le même temps le lobby automobile empêche les utilisateurs d’ouvrir le capot de leurs propres marchandises. La lutte sur le droit à la réparation indique qu’on ne vend plus une marchandise mais l’usage d’une marchandise - avec des conditions d’utilisation. Comme une vulgaire imprimante qui n’accepte que l’encre de son fabricant, les tracteurs John Deere ne sont désormais plus réparables par soi-même (pour des raisons d’ailleurs plus légales que techniques). Et de même les trains : en Pologne, des locomotives ont été sabotées à distance par leur constructeur pour punir l’intervention de réparateurs tiers. Et idem pour les respirateurs hospitaliers : devenus irréparables (un code était nécessaire pour autoriser une intervention) ils ont été hackés à distance depuis la Pologne pendant la pandémie.

Dans le même temps qu’ils transformaient leurs marchandises en usages contrôlés par des logiciels (et diverses formes d’abonnement), les constructeurs automobiles les transformaient en aspirateurs à données. Dans le contexte d’une votation dans le Massachussets concernant le droit à réparer, le lobby automobile faisait campagne en disant en substance : refusez le droit à réparer car qui mettrait le nez dans ce que contient votre voiture en connaitrait suffisamment sur vous pour vous violer, voler ou tuer. En somme, votre voiture vous espionne. Ou votre tracteur. Un tracteur John Deere est désormais équipé de capteurs pour la localisation, l’humidité du sol, de l’air, etc. Les données captées ne sont pas accessibles par les agriculteurs, ou enfin uniquement s’ils s’abonnent aux semences Monsanto. Monsanto qui pendant ce temps récupère ces données pour « améliorer » ses graines. Enfin John Deere agrège l’ensemble des informations et le vend à des société de capital risque, qui pourront prévoir avec plus de précision la production agricole américaine - ce qui est fort utile pour spéculer.

Effectivement ces mutations ne correspondent pas exactement aux descriptions qu’elles soient libérales (où est le marché ?) ou marxistes (où est le profit ?) du capitalisme.

Si l’on pense que le capitalisme est un système qui fonctionne sur l’extraction de profit au sein des marchés, ici on a un système dans lequel les plateformes contournent les marchés (cf. les recommandations d’Amazon, ou les règles opaques d’Uber) et où l’argent des banques centrales semble remplacer le profit. Les banques centrales, en rachetant la dette et en boostant les rendements du marché d’action (assouplissement quantitatif) assurent aux firmes qu’elles ne couleront jamais. « elles apportent une anté-validation politique du capital fictif. » Pour Durand, et contrairement aux apparences ce sont les banques centrales qui sont pieds et poings liés et ne peuvent plus stopper ce mécanisme.

Si l’on pense maintenant que le capitalisme est un système qui fonctionne par l’extraction de plus-value du travail salarié, alors il faut constater - cette fois en suivant Varoufakis - qu’ici les plateformes accumulent un autre type de capital produit gracieusement par les utilisateurs : « le capital de commandement [qui] comprend des moyens produits pour organiser les moyens de production industrielle ». Ce nouveau type de valeur (valeur de commandement) « à son tour, leur donne la possibilité d’extraire la plus-value (i) de capitalistes-vassaux, (ii) du précariat, et (iii) de tous ceux qui utilisent leurs plateformes pour produire […] encore plus de capital de commandement. »

Gouvernement privé

On l’a vu avec la question de la presse, la puissance politique de ces plateformes semble considérable. On se rappelle ainsi que Twitter a censuré, puis supprimé, le compte du dernier président des États-Unis. Ou que Facebook a nudgé 60 millions d’utilisateurs américains pour les amener à voter (pour une augmentation de participation de 340 000). Ou plus récemment, que Starlink désactivait à loisir ses services en Ukraine. Ou encore, pour en revenir à la citation d’Eric Schmitt, que les Gafams ont saisi l’occasion du Covid, pour tenter de se laisser déléguer des fonctions gouvernementales. Concernant notamment le domaine de santé, l’ambition de la Silicon Valley semble sans limite.

Après avoir cartographié le monde, Google avec sa branche Verily (qui s’appelait aupravant Google Life Science), a lancé le Project Baseline pour cartographier la santé humaine. Verily produit déjà des outils d’IA (d’où la nécessité d’une masse de données) d’aide au diagnostic, et maintenant une assurance santé. Pendant le Covid, Verily a lancé Healthy at work, qui permet de « manager le covid », c’est à dire de savoir au sein d’une entreprise qui est malade, qui a besoin d’un test PCR, qui est vacciné, qui a sa deuxième dose, etc. Dans le même temps, Google proposait aux gouvernements des Community Mobility Reports pour, grâce au tracking de Google Maps, cartographier les mouvement de population. Google était concurrencé dans ce domaine par Facebook qui, sous la banière Data for Good et grâce au tracking de Messenger, observait la propagation du virus en fonction des mesures de confinement. Les données ont été utilisées par Harvard et Princeton pour élaborer des modèles de prédiction. Enfin, sous prétexte de détecter le Covid avant l’apparition des symptômes, Big Tech a aussi proposé à des utilisateurs d’outils de quantify self de partager leurs données (rythme cardiaque, qualité du sommeil, niveau d’oxygène dans le sang, température de la peau). C’est une manière de tourner définitivement la page de Cambridge Analytica, puisqu’ici le partage de données personnelles, intimes même, n’est plus considéré comme de l’espionnage mais comme une contribution au bien être de l’humanité. Fitbit (propriété d’Alphabet) l’avait déjà fait concernant la grippe. Les soignants du Zuckerberg San Francisco General Hospital ont été équipé d’un tracker similaire. Le Covid a fini d’ancrer l’Apple Watch comme outil de santé, individuelle et même globale - Tim Cook a d’ailleurs déclaré que sa plus grande contribution en tant que patron d’Apple avait été pour la santé humaine. Dans un objectif moins évidemment humanitaire, Amazon a lancé fin 2020 ce qui a été décrit comme le gadget le plus intrusif en matière de santé puisqu’il prétend déduire votre forme à partir de photos de nus (qu’il faut envoyer sur leur cloud) et l’état émotionnel à partir du ton de la voix.

Mais l’action la plus notable de Big Tech durant le covid reste le développement conjoint par Apple et Google de l’application de contact tracing, une application open source, conçue de manière à ne pas pouvoir être utilisée à des fins gouvernementales d’espionnage, et dont le mode de fonctionnement n’était pas négociable (ni par les États ni par les citoyens). Une initiative rapidement applaudie par Trump, tandis que l’Allemagne a fini par ranger sa solution maison au placard , pour adopter ce protocole. Cela montre au moins 1) que le pouvoir des Big Techs peut outrepasser celui des États (sur le mode « on ne les attend plus ») et 2) que ce pouvoir est lié aux infrastructures (ici ce n’est pas l’application qui importe - elle est open source - mais les serveurs et les terminaux).

Concurrence avec l’État

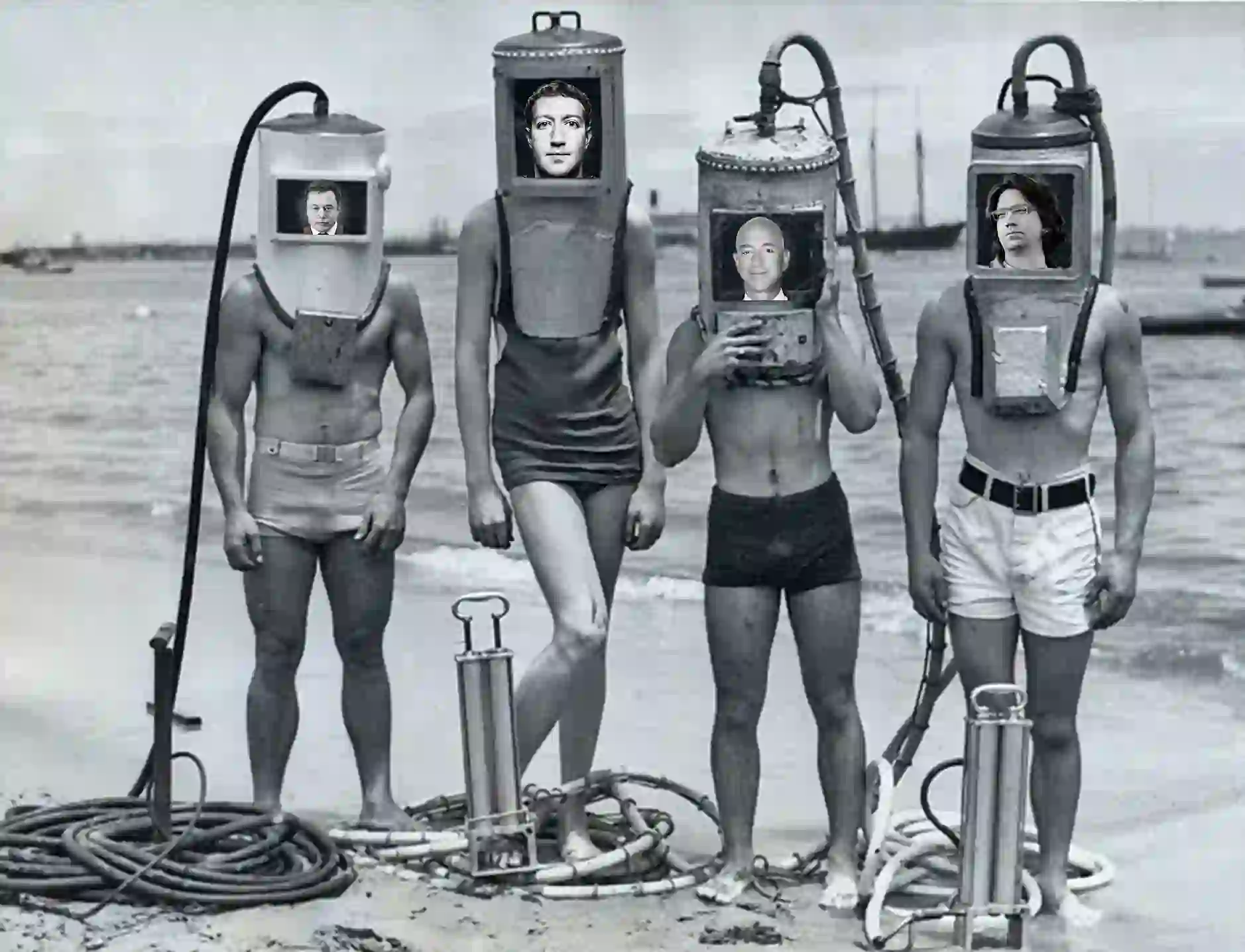

Reprenons : logiques de fiefs (les écosystèmes des plateformes), inféodation ou vassalisation (la domination des plateformes sur les capitalistes), asservissement (le travail de la glèbe numérique), règlements privés, fin de la propriété privée, sont donc autant de raisons d’en référer au féodalisme quand il s’agit de décrire le fonctionnement des plateformes numériques. On pourrait ajouter dans ce décor, le train de vie dispendieux, les caprices et la mégalomanie des « seigneurs » du numérique. Et aussi, pour certains d’entre eux, l’assomption politique de ce « technoféodalisme » : c’est par exemple le pouvoir souverain qu’applique Elon Musk sur Twitter, ou les projets de cités-État d’un Peter Thiel (son ancien associé chez PayPal).

Ces vues politiques sont encore trop souvent réduites à des délires, ou à des volontés de fuite (qu’ils fassent ce qu’ils veulent dans leurs monarchies artificielles après tout). Il ne faut pourtant pas exclure les possibilités d’articulations entre ces projets sécessionnistes (que forment de plus en plus les plateformes - s’éloignant de leurs anciennes prétentions de faire le bien de l’humanité) et les formes actuelles d’États et de capitalisme.

Regardons à ce sujet les prédictions de Sam Hammond (économiste à la Foundation for American Innovation, membre du think tank libertarien Niskanen Institute). Dans son podcast AI and Leviathan, il envisage un futur proche technoféodal : celui où l’État, dépassé par l’usage privé de l’IA, n’est plus en mesure de gouverner et notamment de lever l’impôt (c’est le rêve classique des technolibertariens qu’ils prophétisaient déjà avec l’émergence de la cryptographie, puis des cryptomonnaies). Selon Hammond l’État est déjà peu à peu concurrencé par les algorithmes, à un niveau micro et non pas par le haut. Ainsi les commissions de régulation publique qui encadraient l’activité de taxi ont été périmées par l’existence même d’Uber : « ce fut un changement de régime en micro où nous sommes passés de quelque chose qui était organisé par le gouvernement à quelque chose qui était régi par des plates-formes concurrentes privées qui utilisent des mécanismes de réputation ». Le même mouvement peut être envisagé pour d’autres instances de contrôle, par exemple dans l’agriculture. Les normes et les contrôles pourraient être déléguées en continu à l’IA. « Taïwan, aujourd’hui, expérimente avec des juges-IA ». L’IA elle-même devra d’ailleurs être contrôlée par l’IA. Ce contrôle tendra à être transféré à des entreprises privées sur le modèle des aéroports : « être propriétaire d’un terrain et être capable d’y construire ces expériences contrôlées deviendra plus valorisé. »

A partir de là, il y a pour Hammond trois chemins potentiels : la surveillance d’État (ce serait résister à cette tendance et imposer un contrôle) ; l’ordre social technoféodal. Et troisièmement, une co-évolution néolibérale : un État fort avec des pouvoirs circonscrits. Le gouvernement se réduirait aux compétences de base, aux domaines clés, à la défense nationale, peut-être à l’assurance sociale, à la sécurité sociale, à l’assurance-maladie. Mais, dans beaucoup de domaines, de nombreuses autres parties de l’État administratif seront externalisées par l’IA et le secteur privé.

Écouter de telles prédictions permet de voir qu’à Washington comme dans la Silicon Valley on anticipe le poids politique pris par les plateformes du numérique. Et que les mégalomanies, les désirs d’hégémonie ou de contrôle (de l’État sur les Gafams par exemple) masquent aussi des possibilités peut-être plus réalistes de cohabitation et d’alliance.

Comme ces mêmes alliances se forgent dans des espaces qui nous sont inatteignables, il est intéressant de constater que le lieu du gouvernement (c’est-à-dire celui de la liberté) est encore situé à un endroit qui est finalement beaucoup plus proche - et concerne la façon dont on sera amené à s’auto-gouverner :

Maintenant, [conclut Hammond] là où je pense que les humains comptent encore, c’est tout ce qui implique notre identité, qui nous sommes. … Les gens aiment Taylor Swift et ils aiment Justin Bieber à cause de l’identité de qui ils sont, et souvent, d’autres personnes écrivent même déjà leur musique.

En d’autres termes, votre marque personnelle sera plus importante que jamais. Nous parlons beaucoup, maintenant, de votre marque sur les médias sociaux, de votre marque sur le lieu de travail. Ce sera encore plus important à l’avenir.