guerre

-

Anarchistes de début de siècle

Avant-garde avant-guerreL’époque étouffante était au calme saturé d’électricité de l’avant-guerre.

(Victor Serge)Renan était fort surpris de constater que les socialistes sont au-dessus du découragement : « Après chaque expérience manquée ils recommencent ; on n’a pas trouvé la solution, on la trouvera. L’idée ne leur vient jamais que la solution n’existe pas, et là est leur force »

(Georges Sorel)Pourquoi en revenir à eux, anarchistes individualistes, toujours défaits ? D’abord le contexte. Le mouvement individualiste français – en tout cas la frange qui s’est « organisée », passés donc les prémices artistiques ou communautaires – naît dans une période de reflux qui annonce un écrasement : le « calme saturé d’électricité de l’avant-guerre ». Il émerge en opposition au milieu révolutionnaire, et anarchiste en particulier, qui agite encore l’espoir de la grève générale, mais surtout la menace de la Réaction (autour de Dreyfus). Finalement, il meurt sous le double coup d’abord de la mobilisation militaire, ensuite de la Révolution russe (à coup de « masses », en somme). On pourrait dire qu’il succombe à l’Histoire, lui qui pensait s’en être émancipé. Ou plutôt il meurt de ne pas avoir dépassé la contradiction qu’il a introduit lui-même dans le mouvement révolutionnaire : la culture du Moi.

Ensuite parce que nous sommes, en grande partie, les héritiers de cet existentialisme anarchiste – nous et ceux qui ont lutté hors/contre des partis et syndicats, tout le mouvement post-situ, squat, anti-carcéral, anti-industriel, illégaliste voire alternatif du dernier quart de siècle, ou encore ceux que la police appela « anarcho-autonome »1. On s’épargnera une généalogie2 – ce qui suit devrait suffire. Ce n’est donc sûrement pas sans raison, que dans les contextes similaires de reflux, on entende résonner les mots d’ordre de cette petite troupe : vivre (« vouloir se vivre et avoir l’orgueil de vouloir se vivre »), sans attendre et sans but (« l’illusion mauvaise, c’est attendre la révolte des foules »), se méfier et des foules et des échecs de la camaraderie, y opposer l’amitié d’individualités solides et choisies.

Est-on donc pourtant condamné à faire les cent pas, au gré des oscillations historiques, sur le chemin emprunté par Victor Serge entre 1907 et 1917 : lui qui passa de l’individualisme le plus affirmé, méprisant des foules ataviques et imitatrices (citant Le Bon, Le Dantec), à celui qui se plait à n’être que l’« accomplisseur de ce qui doit être accompli », « goutte d’eau dans le torrent, parmi les hommes en marche, en masses ». Avec dans les deux cas la même fascination pour la force : celle du Moi – génie ou dictateur, enfin celle de l’esprit russe et des masses en mouvement. On pourrait toujours dire que ce sont les cheminements qui sont intéressants chez Victor Serge et non ses points de départs (l’Unique) ou d’arrivée (l’En-dehors ou le Parti bolchévique). On prendrai le risque de réhabiliter le romantisme de la défaite – échouer encore –, l’amour situ pour les révolutions manquées, dont profitent les régulières résurgences léninistes.

On préfèrera poser ici le groupe anarchiste constitué autour de Libertad puis Serge, plutôt comme question, ou miroir. Regarder ce qu’il y a en lui de précurseur. Mais aussi ce qui le condamnait (et nous condamne à notre tour ?) à l’échec.

Ce texte est fait de trois parties de natures très différentes : d’abord le contexte historique et l’histoire plus particulière du groupe de la rue de la Barre ; ensuite un ensemble de citations tirées du journal l’anarchie ; enfin quelques textes de Victor Serge qui, à partir de 1917, s’éloigne de la position individualiste et fini par la critiquer frontalement.

l’anarchie

Contexte : structuration de l’anarchisme ; alliances avec la gauche; l’en-dehors ; dépression et répression

L’affaire Dreyfus et la lutte armée pour la défense de la République

À mesure que la répression ayant suivi l’assassinat de Carnot en 1894 se calme, le mouvement anarchiste opère sa mue autour du renoncement à la propagande par le fait. Cela passe par un investissement dans la lutte collective (antimilitarisme, premiers syndicats, caisses d’entraide) et la prise en charge de la vie ouvrière (coopératives, pédagogie, néo-malthusianisme, régimes alimentaires). L’organisation des différents groupes reste souple ; la liaison est effectuée par les journaux, mais aussi les événements, concerts, promenades, repas familiaux, écriture de tract. Ainsi que par des anarchistes errants, « gyrovagues », qui provoquent le long de leur chemin la « floraison » de nouveaux collectifs. On ne parle plus de groupes secrets, comme dans la décennie précédente, mais d’espaces de sociabilité et d’éducation. En résumé la « Bibliothèque d’éducation libertaire » remplace les « Dynamiteurs de Clichy ». Certains entreprennent de se structurer (local, caisse commune, cotisations, rôles, commissions, voire hiérarchie) voire de se coordonner à travers des ligues ou des campagnes. Cette transformation du milieu renouvelle les désaccords – qui vont encore jusqu’à la bagarre, ou à la dénonciation à la police – sans pour autant dessiner de lignes de partages claires3.

L’affaire Dreyfus va radicaliser les divergences. Le journal le Libertaire de Sébastien Faure, qui lancera aussi Le Journal du peuple dédié à l’affaire, prétextant une menace monarchiste et cléricale, lance des passerelles entre le mouvement anarchiste et la gauche en gestation4. Il appelle finalement à une « coalition révolutionnaire », fédérant « Républicains, Démocrates, Penseurs libres, Socialistes, Révolutionnaires ». Il entend mettre l’activisme des anarchistes au service de la République ou de sa défense tout du moins, la « lutte armée » devant « briser le mouvement nationaliste ». Il est soutenu en partie par Pouget (qui abandonnera le Père Peinard pour Le Journal du peuple) qui appelle aussi à sauver la « putainerie » qui les persécutait encore deux ans auparavant, plutôt que de culbuter dans « la mouscaille réactionnaire ». De manière générale, que ce soit parce que le sujet est d’actualité, ou par réelle peur du péril réactionnaire, ou encore parce que c’est une occasion de prendre la rue, l’Affaire va absorber toute l’agitation anarchiste durant l’année 1898.

À la suite de la mort de Félix Faure, Sébastien réitère sa défense de la démocratie française et appelle à participer aux funérailles présidentielles, afin de déjouer les tentatives de conspirations monarcho-cléricales. Suivra un appel à l’action directe anarchiste contre le « complot des muscadins » et en défense de Loubet (dont les dreyfusards libertaires se félicitent de l’accès à la Présidence). Ou encore un banquet de la Coalition en mars 99, puis un appel à manifester pour soutenir la République le 11 juin. Enfin le soutien à l’arrestation de Déroulède.

Ces « compromissions » sont de plus en plus dénoncées comme telles : la police observe « un mouvement de réaction intense », surtout à Paris où les trois-quart des groupes deviennent anti- fauristes. On accuse les « anarchistes de gouvernement » ou « anarchistes d’affaire ». On refuse d’être la cinquième roue du carrosse. On appelle ici et là à recentrer l’action anarchiste dans la lutte contre le capital (parmi les premiers critiques on trouve d’anciens du Libertaire et des naturiens ; le journal les Temps nouveaux s’était quant à lui déjà peu engagé dans l’Affaire). La police citant un anarchiste : « on vient de traverser une période calme, et n’étant plus grisés par la lutte on peut juger les résultats obtenus et ils sont déplorables […] la situation du parti est plus mauvaise qu’il y a dix ans […] tout est à recommencer […] il n’y a plus de groupes, plus de réunions, et plus de journaux positivement anarchistes. »

Naissance de l’anarchie

En amplifiant les dissensions pré-existantes, l’affaire Dreyfus finit de scissionner le parti anarchiste en deux tendances. L’une est désormais prête à négocier des alliances5 autour, outre des syndicats et des ligues antimilitaristes, du mouvement coopératif, ainsi qu’à des fins « défensives » (caisses de solidarité, collectifs de locataires, comités contre la police, ou contre la conscription). Quand l’autre tendance veut éviter tout point de contact entre socialisme et anarchisme. C’est de cette seconde frange que va émerger la « nouvelle génération individualiste »6. Celle-ci entend tirer les conclusions de l’incapacité des anarchistes à faire déboucher l’Affaire Dreyfus sur le terrain insurrectionnel. Et va ajouter à la critique classique du parlementarisme et du syndicalisme, la critique de l’agitation de rue voire de l’action collective politique ou syndicale, et même de la révolution (comme horizon), et des révolutionnaires (comme individus aliénés). De là découle un nouveau mot d’ordre : ne plus attendre mais « vivre » maintenant, tout en cherchant à s’élever individuellement. « Nous les passionnés du vrai, du solide, les dépositaires de vérités nouvelles, travaillons à faire un prolétariat régénéré, conscient, haineux ».

Ce crédo sera avant tout porté par l’anarchie, journal fondé en 1905 par Libertad et qui paraîtra jusqu’en 1914 :

Pour éviter toute duperie, nous appuyons sur la forme sectaire de cette publication : On y luttera contre le socialisme et le christianisme, le syndicalisme et le militarisme, le capitalisme et le coopératisme. Seuls donc, les camarades qui trouvent cette campagne utile à entreprendre nous aiderons : nous n’avons pas besoin des autres

(Libertad)Albert Libertad a un parcours d’anarchiste français « classique ». « Pupille des enfants assistés de la Gironde, il exerça divers métiers, dont celui de comptable. Un mois après son arrivée à Paris, en août 1897, il se signale en apostrophant le prêtre du Sacré-Cœur en plein prêche ». Il est arrêté pour avoir fait l’éloge de Ravachol et Henry. Il travaille pour le Libertaire de Sébastien Faure, il est dreyfusard (il participera aussi au Journal du Peuple d’Émile Pouget et Faure), candidat abstentionniste, il participe à la fondation de la Ligue Antimilitariste (avec des socialistes) – qu’il abandonne dès le lendemain.

Infirme des deux jambes, marchant sur des béquilles dont il se servait vigoureusement dans les bagarres, grand bagarreur du reste, il portait sur un torse puissant une tête barbue au front harmonieux. […] Violent et magnétique, il devint l’âme d’un mouvement d’un dynamisme extraordinaire. Lui-même aimait la rue, la foule, les chahuts, les idées, les femmes.

(Victor Serge)Après avoir lancé les Causeries populaires (avec Paraf Javal son compère « éducationniste », qui deviendra l’un de ses ennemis)7 c’est dans son journal, l’anarchie, que va prendre corps la critique interne au mouvement et un individualisme en rupture avec ses prédécesseurs artistes ou milieu-libristes. On y oppose au tournant organisationnel8 de l’anarchisme « la cellule anarchiste », « débarrassée de tout rouage inepte »9, ainsi que le communisme immédiat.

Si le journal, tiré tous les jeudis à 6 000 exemplaires est un moyen de liaison (« le point de contact entre ceux qui, à travers le monde, vivent en anarchistes »), son lieu d’élaboration est lui-même un lieu de vie et d’organisation. D’abord à Montmartre10, dans une grande maison à deux étages, avec l’imprimerie au sous-sol, les pièces communes et de réunion au rez-de-chaussée (où ont lieu des Causeries), et à l’étage des chambres permettant d’accueillir une dizaine de personnes, dont certaines qui vivent là à l’année, « dans une grande liberté de mœurs » selon les indicateurs policiers. Un autre rapport de police qualifie Libertad de « roi de Montmartre » et baptise le local le « nid rouge ».

Au [22, rue du Chevalier de la Barre] les réunions étaient sinon tumultueuses, du moins fort passionnées ; on discutait Stirner, Nietzsche, Le Dantec ; parfois on tenait conférence sur le trottoir ; chaises et bancs encombraient la chaussée. Un jour la police intervint et ce fut la bagarre.

(Maitron)Dans le même temps, une « colonie de vacances pour adultes et enfants » est fondée à Châtelaillon (Charente-Maritime) par Libertad, Anna Mahé et Pierre Brunia, anarchiste et éleveur d’huîtres : Les camarades peuvent s’y reposer en anarchistes et profiter de « Libertaire-Plage ». Des brouilles mettent un terme à l’expérience provinciale en 1908.

(Beaudet)À la suite d’une bagarre, l’ayant très certainement opposé à ses propres camarades, Libertad reste étendu sur le pavé de la rue de la Barre. Un mois plus tard, le 12 novembre 1908, il décèdera à seulement 33 ans à Lariboisière.

Illégalismes

A partir de juin 1910 et sous la direction désormais de Lorulot, le journal déménage à Romainville. L’équipe y vit toujours « en camaraderie », consommant les fruits et légumes cultivés dans le grand jardin (et aussi de divers larcins et de fausse-monnaie). C’est là-bas que Victor Serge11 rejoint le groupe, en 1911. Victor est né dans la misère à Bruxelles (son frère meurt de faim à 9 ans) où il connait depuis ses 12 ans Raymond Caillemin dit « la Science », futur membre de la bande à Bonnot. Encore adolescents ils ont rejoint la Colonie libertaire de Stockeld, puis à Boisfort le journal Le Communiste qui deviendra Le Révolté. Ils y rencontrent Edouard Carouy (autre futur membre de la bande à Bonnot) et Octave Garnier (idem). Victor monte à Paris en 1908 rejoindre Mauricius et Rirette qu’il a rencontrés à Lille – et écrire dans leur journal, l’anarchie. Il fonde en parallèle un « cercle d’études » dans le Quartier Latin. Lui et sa bande perturbent les meetings de l’Action française ou du Sillon. Il a retrouvé un autre Belge, René Valet (idem) avec lequel il participe aux émeutes contre l’exécution de Francisco Ferrer Guardia et de Jean-Jacques Liabeuf (affrontements devant la prison de la Santé) :

Les racines de notre pensée plongeaient dans le désespoir. Rien à faire. Ce monde est inacceptable ; inacceptable le sort qu’il nous fait. L’homme est vaincu, perdu. Nous sommes écrasés d’avance, quoi que nous fassions. Une jeune accoucheuse anarchiste renonça à son métier « parce que c’est un crime que d’infliger la vie à un être humain. » […] Nous avions erré [avec René] ensemble autour d’une guillotine, par un soir d’émeute, ravagés de tristesse, écoeurés de faiblesse, enragés en somme, mûrissant pour des actes de désespoir. « On est devant le mur », disions-nous, – et quel mur ! « Ah les salauds ! » murmurait sourdement le rouquin et il m’avoua le lendemain que sa main, pendant toute cette nuit, s’était serrée sur la fraîcheur noire d’un browning. Se battre, se battre, que faire d’autre ? Se battre et périr, peu importe. Rappelez-vous ce vers de Verhaeren : « Ouvrir ou se casser les poings contre la porte ».

(Victor Serge)Après l’expérience de Rambouillet, Victor prend, avec Rirette devenue sa compagne, la direction de l’anarchie (mi-1911, jusque début 1912) et le déménage à Paris (rue Fessart), pour s’éloigner à la fois des tentations hygiénistes de certains membres de la bande, et de la « dérive » illégaliste de ses amis (qu’il soutient pourtant dans le journal : « qu’en plein jour l’on fusille un misérable garçon de banque, cela prouve que des hommes ont enfin compris les vertus de l’audace »). C’est trop tard pour empêcher ses proches d’en mourir.

René s’est jeté dans une mortelle aventure par esprit de solidarité – pour aider des copains, – par besoin de combat, par désespoir au fond. Ces égoïstes conscients se firent massacrer par amitié. [Avec Raymond, ils] se battirent donc toute une nuit contre la troupe, la gendarmerie, la police, les honnêtes gens qu’ils traitaient d’assassins, car ils se sentaient des victimes. La révolte aussi est une impasse, rien à faire. Alors rechargeons vite les chargeurs…

(Victor Serge)Caillemin sera condamné à la peine de mort, Carouy se suicidera en prison.

ils « ont follement gaspillé et perdu leurs vies dans une lutte sans issue […] Peut être si j’avais été plus ferme Valet serait-il vivant et ce pauvre Joudy libre. J’ai seulement manqué de combativité

(Victor Serge)Victor Serge sera condamné en 1912 à 5 ans de prison. Après sa sortie de prison il rejoindra Barcelone puis la Révolution russe.

La guerre, la mort

À la veille de la guerre la police compte une quinzaine de groupes individualistes à Paris, qui se coordonnent et surtout participent à des causeries populaires, sur le format créé dix ans plus tôt par Libertad. Le groupe autour de l’anarchie, qui est resté, après le Libertaire et les Temps nouveaux, le troisième principal journal anarchiste, a donc dans ces années là un rôle central12.

La question de la guerre, et de la future mobilisation générale, reste l’une des rares convergence de vue des différentes tendances anarchistes avec d’un côté la propagande et l’agitation, de l’autre des plans d’actions insurrectionnels en cas de mobilisation générale (« À l’ordre de mobilisation vous répondrez par la grève immédiate et par l’insurrection », de Gustave Hervé) : projets de sabotage des voies, des casernes, d’assassinats d’officiers, et de convergence vers Paris. Les journaux le Libertaire (anarchiste) et La Guerre sociale (de l’alliance antimilitariste menée par Hervé) collaboreront par exemple pour maquiller et diffuser un manuel de l’armée de sabotage des chemins de fer.

Autant l’insoumission que l’insurrection : rien ne se passera comme prévu en 1914. Les militants sont mobilisés et désertent peu. La mobilisation est par ailleurs soutenue par certains intellectuels anarchistes pour qui défendre la France agressée c’est défendre l’idéal révolutionnaire qui s’y incarne. La Guerre sociale, journal antimilitariste le plus influent, rallie l’Union sacrée (tout comme la CGT et la SFIO)13. À Paris, le groupe de Jean Grave (autour des Temps nouveaux) sera l’un des derniers à continuer ses activités malgré la mobilisation, avant de se rallier aussi à l’Union Sacrée. Grave co-écrira avec Kropotkine le Manifeste des Seize soutenant les Alliés. Son raisonnement : maintenant que la guerre est déclarée, autant en finir avec l’impérialisme allemand. Malato (Le Journal du peuple, et La Guerre sociale) signe le manifeste. À l’inverse, Sébastien Faure et Mauricius (l’un des fondateurs de l’anarchie) publient Ce qu’il faut dire (CQFD) pour s’opposer à cette ligne belliciste. Le journal est censuré mais tout de même diffusé (« Mauricius a 50 000 hommes derrière lui » dit à l’époque Louis Malvy14).

Entretemps l’anarchie a tout simplement cessé de paraître (en juillet 1914). En effet, l’affaire Bonnot, jugée en 1913, a mis de côté André Lorulot, Rirette Maîtrejean et Victor Serge qui ont confié le journal à E. Armand. Ce dernier est un antimilitariste qui a glissé progressivement de l’anarchisme chrétien (il publie au début du siècle dans le Libertaire, sous les pseudos Frank ou Junius) vers l’individualisme (il publie Petit Manuel anarchiste individualiste en 1911). En 1915 il s’oppose à l’Union sacrée et fait paraître, en remplacement de l’anarchie, le journal Par-delà la mêlée. Il restera en contact avec Victor Serge, qui refusera cependant à sa sortie de prison de contribuer à ses nouveaux projets éditoriaux. Lui qui a passé la guerre enfermé commence alors à former une critique de l’anarchisme individualisme et la façon dont ce dernier se continue avec Armand. Une critique de ceux qui sont « revenus de tout », de leurs échecs et leur déni :

Leur admiration prétentieuse du Moi aboutit à une rage de se faire imprimer – mais ne leur apprend à penser ni à écrire. C’est un pharisaïsme grossier – et non un Individualisme. Tous les articulets peuvent se résumer par la prière du pharisien : « Soyez remercié, Seigneur, de ne pas m’avoir fait pareil à tout le monde ». Dire que personne n’a songé à réimprimer les beaux articles de Levieux15 sur la Morale – ou sur la vie immédiate « Vivre d’abord ». […] Quelle indigence d’art dans toutes ces proses qui voudraient être poétiques – écrites en petit nègre pédantesque. […] Le résultat de cette propagande d’Individualisme amoindri, c’est la production d’une espèce de camarades qui ne s’intéressent à rien… La guerre ? – Mon vieux, je suis inactuel. – La révolution russe ? – Tu sais, les révolutions, la foule, moi… – La propagande ? – Oh moi, j’en suis revenu..Et de tout. « Je me débrouille, je suis végétarien », c’est tout.

(Victor Serge, 1917)La bande n’a pas résisté à la répression puis à la Guerre. Aux inimités aussi (entre Lorulot et Serge notamment). « Ce qui manquait le plus à la bande, ce fut l’organisation » ajoutera Rirette Maîtrejean.

Doctrine

L’anarchisme nous prenait tout entiers parce qu’il nous demandait tout, nous offrait tout. Pas un recoin de la vie qu’il n’éclairât, du moins nous semblait-il. [Nous] allâmes à la tendance extrême (à ce moment), celle qui par une dialectique rigoureuse en arrivait, à force de révolutionnarisme, à n’avoir plus besoin de révolution.

(Victor Serge)Il est mal-aisé de définir une doctrine commune à tous ces individus, quand bien même ils écrivent dans le même journal et pour certains vivent dans la même maison. Ces divergences (entre personnes ou entre périodes) sont flagrantes concernant les rapports au communisme, à l’illégalisme, à la révolution. À la lecture des plus de 400 numéros de l’anarchie, on peut pourtant dessiner à gros traits la trame de cet individualisme d’avant-guerre.

La confrontation avec le reste du milieu anarchiste se fait notamment autour de la question du militantisme et des alliances avec le mouvement ouvrier. L’affaire Dreyfus a été la dernière occasion pour les individualistes de constater que le siècle des révolutions était clos, et d’en faire le bilan suivant : une révolution d’idiots ne peut mener à rien de bon et il faut sortir de l’attente, héritage chrétien. Il en découle que l’individualiste doive, plutôt qu’attendre le Grand Soir, « être tout de suite » (Victor Serge), vivre maintenant et vivre mieux. Cela passe par s’élever soi-même, « seule besogne vraiment libératrice, vraiment révolutionnaire ». L’individualisme ouvre à « des rapports meilleurs » et à la solidarité véritable, « que nous appelonsla Camaraderie anarchiste ». L’individualiste s’associe librement à des camarades soigneusement sélectionnés, « minorités d’élite composée d’individus sains aux cervelles décrassées » (VS). En retour cette « camaraderie » finit d’offrir « de développer intégralement sa personnalité ». La multiplication de ces cellules anarchistes, enfin, peut (elle seule) ouvrir au « communisme pratique ».

Contre la Révolution

Les « innombrables brochures, monceaux de journaux, quantités d’affiches » clamant « l’imminence de la Révolution », ont usé la patience de nos individualistes.

On attend, on attend, on se prépare. Trois fois on démolit deux réverbères ; on discute les menus détails de l’inévitable bouleversement, et des pince-sans-rire racontent qu’ils feront la Révolution comme ceci et comme cela.

(Victor Serge)Certains ont même découvert, ô horreur, que nous étions anti-révolutionnaires ! Cela ne justifie-t-il pas toutes les colères, toutes les animosités ? […] il y a encore des romantiques. Les vieilles barbes de 48 nous ont légué des successeurs

(Lorulot)L’attente du Grand Soir est vue comme une croix, que l’on traîne…

Laissons de côté cette mentalité révolutionnaire si profondément religieuse et fataliste encore. Ne nous grisons plus de mots et ne comptons plus sur les Messies ou sur les Miracles.

(Lorulot)Des siècles, ils n’ont vécu qu’avec devant les prunelles le grand rêve Chrétien. Maintenant qu’ils l’ont vu s’effondrer, il leur en faut un autre. Ils n’attendent plus ceux-là, ni le Messie, ni le céleste royaume […] — Mais eux, ils attendent Demain !

(Victor Serge)A l’espoir tendu vers demain ils opposent la certitude de l’effort immédiat:

Il n’est pas de se suggestionner par la magnificence ou la proximité du but à atteindre, mais bien plutôt de se convaincre par une critique constante que l’on procède de la bonne manière, que l’on ne s’égare pas dans les à-côtés. […] Nous n’avons pas la foi en tel but, l’illusion en tel paradis, mais la certitude d’employer notre effort dans le sens le meilleur.

(Libertad)Contre l’ouvrier et sa classe, l’esclave et son genre humain

Contre la Révolution, héritage chrétien, l’individualiste « fustige les esclaves » (Lorulot) : « Ce sont les inconscients, les dégénérés et les faibles qui font la belle société où ils nous forcent de croupir avec eux ! ». Mais le bon citoyen, « triste abruti, à la silhouette avachie, alcoolique, tabagique, tuberculeux » (Victor Serge) est plus méprisable encore quand il se concentre en « masse, le groupe, le tas » (Lorulot).

Les gens bêtes et routiniers, race innombrable, ont préféré clore obstinément leurs paupières et se boucher les oreilles en répétant les litanies de sottises que la morale chrétienne a su graver si profondément dans les cervelles. Pitié pour les faibles! Charité pour les souffrants, pour les petits, les infirmes ! […] Humanitarisme ! […] Démocratie – souveraineté du nombre. Et le nombre c’est la médiocrité, l’incohérence, l’inintelligence. Les majorités sont toujours et inévitablement constituées par des éléments de deuxième ordre.

(Victor Serge)Aussi, s’imaginer que [ces] foules impulsives, tarées, ignorantes, en finiront avec l’illogisme morbide de la société capitaliste, est une illusion grossière.

(Victor Serge)Il s’agit d’en finir, avec le « bétail syndicaliste » (« parce que le destin du bétail sera toujours d’être tondu », Levieux), avec la « classe » voire avec l’Homme :

Non je ne suis pas votre frère. Chaque jour vous me faites souffrir. Vous me tuez lentement […] Eh bien maintenant je veux vivre sans vous, pour moi-même. Je m’assois sur […] votre conscience de classe, votre solidarité entre loups et agneaux. […] Communistes parce qu’individualistes […] nous refusons de joindre notre voix au choeur des tartuffes qui entonnent la complainte de l’amour universel.

(Lorulot)Lutter, pour vivre, maintenant,

Renoncement à la Révolution, et maintenant à l’organisation de la classe ouvrière… En quoi consiste finalement l’action anarchiste ? « Il peut sembler aux esprits superficiels que cette nouvelle forme délaisse la lutte », confesse Libertad « alors qu’elle s’engage, sûre d’elle-même, sur tous les points ». Ce n’est certes pas une lutte contre le gouvernement (« c’est puéril »), mais plutôt contre « les formes subjectives de l’autorité », contre les idées que l’on devra arracher « une à une des cerveaux ». C’est une lutte « contre les individus » qu’il faut « purifier, les rendre forts, leur faire aimer et désirer ardemment la vie ». Une lutte « pour la conquête de la vie ». Quoique cette « vie anarchiste » s’avère présentement impossible. Il s’agit alors de « lutter pour arracher […] quelques bribes de la grande vie entrevue». Voire, de lutter… pour la lutte elle-même, « simple et amère jouissance », joie « âpre et puissante », « dont les formes et les phases diverses – variant de la propagande éducative au terrorisme – permettent à tous les tempéraments de se manifester utilement.» (VS). Ainsi, « telle sera notre vie. Combattre tout ce qui nous entrave […] Ne pas connaître le repos. Ne jamais pactiser, ne jamais céder» (VS). Lutte qui correspond aussi à la fin d’une attente. Résoudre d’abord les contraintes existentielles, « s’acharner à être » (VS) :

Comment faire pour manger sans se prostituer, sans gâcher son existence à quelque absurde besogne légale ou illégale? […] Comment en un mot respirer dans le marécage où nous sommes ?

(Victor Serge)Il ne s’agit pas seulement de survivre :

Il s’agit de vivre d’abord, de bien vivre. Tout de suite, dans le présent, sans se laisser[??] par les mirages du futur, ni effrayer par les obstacles du présent.

(Levieux)Vouloir se vivre et avoir l’orgueil de vouloir se vivre

(Libertad)Et donc pour l’Ego

Cette « révolte immédiate » est assimilée en premier lieu à la « réalisation de la personnalité » « forte, consciente, nette et fière ». C’est une « rédemption », par le « développement » de l’individualité, entendue comme ce qui permet d’« exercer ses facultés avec le plus d’intensité possible ».

Pour l’Anarchiste, la liberté n’est pas une entité, une qualité, un bloc qu’il a ou qu’il n’a pas, mais un résultat qu’il acquiert au fur et à mesure qu’il acquiert de la puissance. […] Plus il renverse d’obstacles […] plus il permet d’extension à son individualité, plus il devient libre d’évoluer

(Libertad)Cette volonté de puissance (entravée par « les forces extérieures et […] intérieures »), se convertit vite en culte de la force :

[Se] forger un « moi », propre, original et beau ; pour résister au milieu physique et au milieu humain ; pour défendre pied à pied ton individualité contre les gnomes qui t’environnent – tu devras être fort. Fort de corps, c’est à dire sain ; fort d’esprit c’est à dire intelligence lucide et volonté inflexible.

(Victor Serge)J’irai par la route qui me plait, m’acharnant à être « moi » un homme libre parmi ces esclaves, fort parmi ces faibles, brave parmi ces lâches…[Cela] exige de la force, une volonté puissante, une intelligence nette. Autrement la défaite est certaine.

(Victor Serge)Une pratique élitiste, et même d’avant-garde :

Seules des minorités d’élite composée d’individus sains aux cervelles décrassées et aux énergies ardentes peuvent en vivant mieux, acheminer les hommes vers plus de bonheur… [Et] des minorités en qui subsiste encore de la force, viennent à nous

(Victor Serge)Position qui attire les jalousies, et entraîne la solitude :

Quelles luttes et quels déchirements il lui faudra affronter […] Tous s’écarteront de lui, les masques d’hypocrisie tomberont, il restera seul – ou presque.

(Lorulot)Contre [tel] audacieux, se forme aussi une coalition anonyme et redoutable. Le réfractaire doit chèrement disputer la plus petite parcelle de sa vie […] Autour de lui de vieilles affections s’effondrent, des amitiés se muent en haines.

(Victor Serge)La camaraderie, le communisme

Les rédacteurs de l’Anarchie réfutent pour autant être des « partisans d’une couarde résignation ». Ils ont suffisamment de haine pour « descendre dans la rue » (ils sont d’ailleurs au premier rang à Draveil, en juillet 1908, pour en découdre et Rirette Maîtrejean y est blessée). Mais, « il y a mieux à faire », l’urgence étant celle d’un travail de profondeur. Il s’agit à la fois de former des « agisseurs plus efficaces » et « d’instaurer entre nous des rapports meilleurs. » (Lorulot). Ce qui ne veut pas dire « milieux libres » ou colonies libertaires, ces dernières étant tournées en ridicule :

Un homme, deux chats, un rat blanc ont décidé de former un milieu libre, en dehors de toutes les entraves [.]… Ils pensent que tous les camarades voudront bien leur indiquer un petit coin de quatre ou cinq cent hectares de terrain où ils se chargeront de vivre en donnant le meilleur exemple.

La camaraderie se vit maintenant et donc ici

La pratique du communisme expérimental ne sous-entend pas forcément la formation de milieux libres, colonies agricoles ou autres. Il serait à désirer que, dès aujourd’hui, les anarchistes pratiquent entre eux cette camaraderie qui fait l’objet de toutes leurs théories.

(Lorulot)Et sans nier qu’elle puisse être source de déceptions :

Il est bien rare de tenir conversation avec un anarchiste sans qu’au bout d’un quart d’heure on ne l’entende se lamenter sur les désillusions que lui a causé la pratique de la camaraderie. (E. Armand)

Certains, donc, comme E. Armand, décident de se replier sur la solitude (« le meilleur camarade c’est soi-même », il y ajoute tout de même le conjoint et deux ou trois amis). D’autres persistent. L’élévation individuelle n’est qu’un préalable à l’association (qui est tout de même le « but »). Ne serait-ce que parce que « la camaraderie » est nécessaire pour « permettre à tout homme de développer intégralement sa personnalité ». Il s’agit donc de trouver les moyens de cette saine camaraderie :

Beaucoup de camarades ont cru que la réalisation de ce grand mot Camaraderie était facile, que l’on pouvait de suite, sans préparation, sans sélection, pratiquer la fraternité la plus intégrale; ceux-là se sont trompés ils s’en aperçoivent et protestent ! Désabusés, sceptiques, ils viennent ensuite proclamer, avec dégout et rancoeur la faillite de toute camaraderie…. Ces amis exagèrent et montrent qu’ils n’ont jamais rien compris aux choses qu’ils prétendent pratiquer. […] Les désillusions rencontrées sont compréhensibles lorsqu’on considère notre médiocrité personnelle et la corruption générale. Mais la camaraderie n’est pas un mythe, c’est au contraire le but essentiel vers lequel doivent tendre nos efforts

(Haël – Lorulot)Qui seul amène au communisme

Ainsi l’élévation de soi est préalable à l’association, et la camaraderie permet le plein développement de sa personnalité. C’est ainsi qu’est dépassé l’antagonisme entre individu et société, l’anarchisme devenant la « fusion » de l’individualisme et du communisme. D’un côté le communisme est le seul moyen de la réalisation pleine de l’individualité :

Vers quoi tendons-nous tous, anarchistes, si ce n’est vers cette terre communiste où nos individualismes pourraient s’affirmer ?

(Libertad)[la] libération totale de l’individu dans la société capitaliste était impossible et [..] la réalisation de sa personnalité ne pourrait se faire que dans […] le communisme libertaire

(Mauricius)De l’autre l’individualisme (comme refus de l’humanisme) est le préalable au communisme : “Communistes parce qu’individualistes […] nous refusons de joindre notre voix au choeur des tartuffes qui entonnent la complainte de l’amour universel. […] Je ne suis pas solidaire de n’importe qui

(Lorulot)Seul l’individualiste est vraiment communiste (Lorulot)

La sélection

Mais alors quelle conséquence tirer des échecs de la camaraderie, du communisme pratique ? Tout ne vient tout de même pas de la médiocrité des individus.… La méthode, aussi est en cause :

Il apparait que la réalisation de la camaraderie est étroitement liée aux deux facteurs suivants : 1. Élévation de la conscience individuelle. 2. Sélection des camarades. La première condition est indispensable. “Comment être camarade envers autrui, si on n’est pas susceptible de l’être d’abord envers soi-même ? […] Lorsqu’ils agiront plus raisonnablement et mèneront une vie plus logique, ils seront capables d’apporter à autrui une camaraderie moins suspecte, un tempérament moins vaniteux et moins orgueilleux, des manières de faire vraiment fraternelles et affectueuses. […] je pense pour ma part, que nous pourrions par venir [à la camaraderie] en travaillant à nous améliorer nous mêmes, et en comprenant ensuite que la fraternité n’est pas une panacée et que son exercice ne saurait se passer d’une intelligente sélection parmi les hommes qui nous entourent.

(Haël – Lorulot)Une idée de la sélection que développe aussi Victor Serge :

Au temps où [ces anarchistes] étaient jeunes […] ils eurent le désir puissant de n’être pas que des numéros-matricules passifs, de s’affirmer en individualité catégoriques et volontaires. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts… Aujourd’hui, [ils] ont disparus obscurément dans le moutonnement des troupeaux variés. […] Quoique dans le sens bourgeois, ils aient parfois merveilleusement réussi, ceux-là qui furent des nôtres, en leur heures d’enthousiasme et de vigueur et qui se sont rangés depuis, sont bien des épaves, des épaves pitoyables… […] Comme tous les déchets humains qui fleurissent ou agonisent sur le fumier social, les déchets de l’anarchisme appellent tout au plus du mépris. Mais ils sont inévitables ainsique les tares inhérentes à l’universelle pourriture où nous nous efforçons de réaliser un peu de vie belle. Le premier venu n’est pas capable de devenir un camarade : c’est ce dont il faudra se souvenir dans nos groupes d’éducation et de combat. Une sélection est à faire. Autant que possible, choisissons les personnes. Et surtout, que toute notre attention se concentre sur ce point, il faut faire des individus qui soient « eux-mêmes » et dont l’affirmation anarchiste, point provoquée par un sentimentalisme excessif, ou par des sympathies momentanées, sera l’expression formelle d’une conscience. Lorsque nous nous inspirerons de ces pensées, il est permis de croire, que moins nombreux seront les déchets, plus rares les épaves.

(Victor Serge)

Victor Serge

On comprend dans quelles eaux l’anarchie de Libertad et Victor Serge tenta de naviguer. D’un côté ils vécurent le pessimisme, la haine de la société, la solitude, l’amour de la lutte, l’amitié indéfectible (qui entraîna tout un pan derrière Bonnot – « René s’est jeté dans une mortelle aventure par esprit de solidarité – pour aider des copains […] Ces égoïstes conscients se firent massacrer par amitié.»). La révolte comme mouvement de la vie, comme « saut non-historique dans l’avenir » (G. Palante) vers « d’imprévus lendemains ». De l’autre, ils n’arrivaient pas à s’affranchir de l’image, projetée dans l’avenir, d’une humanité rédimée.

Ainsi se [révéla] dans l’anarchisme un antagonisme de principes et de tendances qui constitue pour la doctrine un germe fatal de désagrégation

le sociologue nietzschéen G. Palante1917 – rupture avec le nietzschéisme

Cet « antagonisme de principes », on le retrouve chez Victor Serge, au moment où, sorti de prison, il s’apprête à partir pour la Russie, et à balancer par dessus bord l’anarchisme individualiste. Alors qu’il est à Barcelone en 1917, il écrit une étude sur Nietzsche. Comme pour affronter le nietzschéisme qu’il livrait dix ans plus tôt dans L’anarchie :

Toute la différence entre eux – les foules – et nous est là : ils ne peuvent vivre sans maître, nous n’en avons pas besoin. Et nous ne voulons pas que leur inconscience, leur faiblesse et leur peur, nous en imposent

(Victor Serge)Cependant que la démocratie, de chute en chute et de scandale en scandale, ne cesse de se pourrir, les élites se reforment à l’arrière plan et l’on ne peut espérer qu’en elles […] Dans le présent, pour ceux qui en dehors des démocraties veulent ériger haut au- dessus des fanges des vies nouvelles, la force est l’unique talisman.

(Victor Serge)Dans cette étude barcelonaise, il reconnaît qu’« en bon impérialiste allemand » Nietzsche « trouva en France de nombreux disciples », mais plus généralement dans les milieux libertaires, où « la tendance individualiste a ressenti cette influence », « très profondément. » Il cite le journal Nihil, édité à San Francisco en 1909 par Michele Centrone et Adolfo Antonelli, « la revue El Unico éditée au Panama », Libero Tancredi (pseudonyme de Massimo Rocca, qui fera partie du Faisceau d’action révolutionnaire interventionniste, avec Mussolini), le journal d’E. Armand (qui sera son dernier ami individualiste) Par-delà la mêlée et évidemment L’anarchie. Mais pour Victor Serge (ou le nouveau Victor Serge), Nietzsche est au fond un ennemi, un bon ennemi :

Il a été notre ennemi. Soit. Lui-même nous a dit: […] «Vous ne devez pas avoir autre chose que des ennemis dignes de haine, et non pas dignes de mépris: il est nécessaire que vous soyez orgueilleux de vos ennemis.

(Victor Serge)Qui ne mérite que d’être détourné. Ainsi le surhomme, chez Victor Serge, devient cet « esprit clair, un cœur capable d’émotion, une énergie virile » qui ne commettra plus « ni le crime d’obéir ni celui de commander ». L’égoïste devient ainsi le généreux, qui à défaut de dominer, donne. Et qui atteint sa pleine puissance quand tous sont à même comme lui de donner :

Certainement, un tel égoïsme n’a rien de vil et est si ample et sain que ses fruits seront nécessairement la haute bonté, l’instinct fraternel, l’amour profond qui sait aller jusqu’au sacrifice… […] Le Christ se laissa crucifier car la plus haute satisfaction de son âme était dans le sacrifice absolu… Un tel désir de dominer ne peut-être confondu avec celui des misérables qui, ne se dominant pas eux-mêmes, croient régner par le fouet. Une telle volonté exige la pleine liberté pour tous. Une telle générosité ne peut admettre de servitudes.

(Victor Serge)C’est un retournement16, qui s’accompagne d’un retour à l’anarchisme classique17 et à son optimisme, dernière raison de rompre avec Nietzsche : « Rien ne pourra arrêter cette évolution qui est liée au même processus que la vie cosmique. C’est en tout cas ce que conclurent certains grands esprits que Nietzsche détesta profondément. » (VS) Mais un retournement nécessaire, pour lui du moins, car il sait la conséquence de son élitisme passé : la camaraderie élitiste, sélective et méprisante, qui se voulait le dépassement de la tentative initiale de Libertad (par la critique de la Camaraderie) a donné la Bande à Bonnot. Sa pirouette ne convaincra donc pas grand monde chez les individualistes18. Pas même lui-même, au fond, qui fera ses bagages direction le PCUS. Il écrit finalement à E. Armand :

Nous sommes, entre nous, désespérément les mêmes que les autres – que les gens du vieux monde. Eh bien, j’ai un tel désir de fuir cela (…)

(Victor Serge)1918 – de la foule au peuple

Proche de rejoindre la Révolution, Victor Serge tentera une dernière fois de mettre le pied à l’étrier à ses indécrottables (et désormais rares) amis individualistes. D’abord en tentant de réhabiliter le peuple, qu’il distingue de la foule des idiots :

Mais qu’est-ce donc que ce « peuple » méprisable ? Où le rencontre-t-on ? N’est-ce pas vous et moi aussi ? En quelques années de prison […] j’ai conservé […] le mépris des foules […] moutonnières et bornées[…] définies selon Le Bon ou Palante[…] Mais je vois dans les peuples diverses foules – et des individus. Quelle plus riche variété de types individuels ou collectifs que le peuple français ? […] Un peuple c’est l’ensemble des hommes qui en un lieu du globe, en un temps donné, peinent pour vivre, cherchent leur voie et quelquefois ont le bonheur de la trouver.

(Victor Serge)Un peuple qui aujourd’hui en Russie se réveille, et en améliorant le sort commun, promet d’améliorer celui des anarchistes :

On a [déjà] vu des misérables monter de la fange très haut parmi les élites. […] Les peuples pareillement sortent de l’ombre. […] [Le régime en Russie] s’est effondré sous les coups d’une élite très idéaliste et très individualiste aussi, qui aura bien vécu son temps. Il me semble que c’est déjà un résultat individuel et social assez sérieux. On tente de bâtir autre chose. […] Tous ces individus, toutes ces masses […] vivent et travaillent pour la vie. S’ils échouent leur sol restera défriché. S’ils réussissent […] un pas seulement aura été fait en avant. Il y aura tout de même, là-bas, un peu moins d’erreurs […] On ne [peut pas se retirer] de la vie sociale. Bon gré, mal gré, nous sommes des animaux sociables. Et nous ne pouvons, lorsque nous voulons améliorer notre sort personnel, faire autrement que de travailler à l’amélioration du sort commun.

(Victor Serge, 1918)Quelques semaines plus tard, il insiste. Il tient à rappeler à ses camarades que le « refuge » (hors de la société ou à l’intérieur de soi), réflexe de survie lors des « époques d’oppression », n’est pas un but en soi. Ce n’est pas sans noblesse que les individualistes se sont faits inactuels, « hors du présent qui asservit les foules et les faibles », esquissant une philosophie distante et désabusée (il prend à nouveau Palante pour exemple) – mais cela doit prendre fin. « Si la pensée ne s’épanouit pas en action elle avorte ». En conséquence :

Toute la réalité nous appelle. L’heureactuelle est passionnément intéressante. Y demeurer inactuels ce serait renoncer à la moitié de ce qu’elle peut nous donner et de ce que nous pouvons faire. Je voudraisau contraire qu’à la premièrepossibilité, nous nous « réveillons d’entre les morts », animés d’une vigueur nouvelle. Dans les transformations qui s’accomplissent d’un bout à l’autre du monde, que de naissances, que de promesses ! Efforçons-nous de les comprendre, parlons-en, étudions-les. Il nous appartiendra bientôt de dire notre mot et de faire notre tâche dans les grandes tâches communes qu’il serait fou de dédaigner.

Deux semaines avant la confirmation de son départ il revient sur l’expérience de l’anarchie :

Les événements, tous les événements depuis des années, ont confirmé d’une façon trop évidente, hélas ! nos opinions et nos déductions théoriques. Le plus rigoureux déterminisme les enchaîne les uns aux autres. Catastrophes immenses, malheurs, sacrifices immenses, luttes désastreuses et ruines, tout était inévitable et tout s’est accompli selon les lois que nous connaissions. Rappelez-vous ! N’avions nous pas prévu jusqu’aux reniements, jusqu’aux faiblesses les plus tristes? Nous savions bien que certaines paroles sonnaient creux. – Maintenant cette satisfaction nous reste d’avoir pensé juste et compris. Elle est grande. Elle nous confirme dans notre vérité et nous impose de ne rien céder de nous-mêmes à l’ambiance hostile. Mais nous avons à tenir compte aussi de notre passé particulier. Là il semble que nous nous soyons trompés. Que d’échecs, d’insuccès, et quel marasme pour finir ! Je ne puis oublier les années de vie que j’ai perdues par suite de circonstances tragiques et lamentables. Je ne puis oublier ni les jeunes énergies qui se sont tristement gaspillées, ni la somme de souffrances stériles qu’il a fallu subir. Et c’est d’hier. Si tant de force s’était orientée en de meilleurs chemins que n’aurions-nous pu réaliser ?

La critique est en grande partie destinée à l’illégalisme. Aussi y oppose-il « un haut idéalisme » car « sans cela point de vigueur morale, point de persévérance, point de victoire » :

Il faut, pour marcher allègrement par les routes difficiles, nous assigner un but qui soit très clair, très beau, situé très haut – afin que nous soyons sûrs de monter toujours. Il y a pour chacun de nous un idéal individuel à réaliser, de nouvelles formes de vie à susciter, un idéal social à poursuivre.

On comprend que c’est ce « but » qui fait sortir du refuge, de l’isolement. Ici pour rejoindre la Révolution. Mais quelle sera dans celle-ci la tâche de l’individualiste ?

La conscience individuelle a été, pendant ces années terribles, comme abolie. Elle est pourtant la seule valeur humaine supérieure à toutes contingences. Il faut affirmer sa souveraineté et c’est l’individualisme. […] Ne pas oublier que la vie tout entière est en Moi, pour Moi – en Vous, pour Vous. D’énormes forces sociales tendent à niveler les foules. C’est l’heure de défendre l’homme seul avec intransigeance. Et de le réaliser. Sans pour cela cesser d’être fraternels envers les rencontres le long du chemin. […] Tâcher de vivre en plein air, sur la hauteur, avec simplicité. Etre soi-même, mais prêt à collaborer avec toutes les bonnes volontés, – à soutenir librement tout effort émancipateur. – Pas inactuels donc, car la vie est action dans le présent et car jamais moment historique ne fut plus intéressant.

Il reprend pour finir les principes de l’individualisme : se former, s’affirmer, agir en conformité avec sa pensée, s’associer « selon nos conceptions nouvelles de l’association », et finalement :

Pratiquer la plus large camaraderie et nous intéresser de tout notre pouvoir à la vie sociale qui nous environne et va nous permettre enfin de nous réaliser plus largement, plus humainement. Car, selon une claire parole de poète (Verhaeren) : « Vivre c’est prendre et donner avec liesse ».

En paix avec son passé il peut partir :

Je suis appelé à partir dans les premiers jours de janvier,avec un convoi destiné à être remis aux Soviets. […] Ma joie est inexprimable d’aller prendre ma part des peines et des labeurs de tous ceux qui en Russie, continuent l’immense entreprise de transformation sociale. […] Je vais pour ma part, vers l’incertain et l’inconnu avec une confiance absolue. Les plus dures épreuves n’ont fait que confirmer et assurer ma pensée – ma conception de la vie.

1937/38 – contre l’individualisme

20 ans plus tard il livrera deux retours sur ces années anarchistes, l’un (dans Esprit) subjectif, l’autre (dans le Crapouillot) politique.

Le texte du Crapouillot est un exercice de mauvaise foi :

par l’erreur individualiste, la pensée anarchiste se rattache le mieux à la philosophie bourgeoise […] On en voit bien la connexion avec le “laisser-faire, laisser-passer”, l’antiétatisme, l’individualisme des économistes libéraux, la philosophie positiviste d’un Herbert Spencer (l’Individu contre l’État).

(Victor Serge)Victor Serge prend garde d’ailleurs de sauver sa trajectoire personnelle. L’individualisme qu’il décrit c’est celui qu’a poursuivi E. Armand, lui qui est « en retard de plus d’un quart de siècle », qui n’a pas vu que l’industrialisation a produit la masse comme sujet :

La notion même de l’individu ou, mieux, de la personne, s’est modifiée; l’homme nous apparaît plus social que jamais, modelé, enrichi ou appauvri, diminué ou grandi par sa condition; instable, complexe, contradictoire même, car ce que l’on appelait son Moi est surtout le point d’intersection d’une multitude de lignes d’influences. Notre notion de la personne n’en est pas affaiblie, mais rénovée, replacée en quelque sorte dans l’ambiance.

Passons. Son récit de 37 est plus touchant. Son renoncement à sa jeunesse anarchiste apparaît comme un renoncement à s’aventurer dans la mer profonde de Nietzsche :

ce domaine immense, presque neuf, des connaissances dangereuses […] Et, en fait, il y a cent bonnes raisons pour que chacun en reste éloigné quand il le peut ! D’autre part, quand on y a échoué avec sa barque, eh bien, en avant ! serrons les dents ! ouvrons l’œil !

(Nietzsche)La « grande capacité de consentement » dont il parle se lit ainsi comme un échec :

La révolution n’apparaissait possible à personne, dans le grand calme d’avant-guerre. Ceux qui en parlaient, en parlaient si pauvrement que tout se réduisait à un commerce de brochures. […] L’anarchisme nous prit tout entiers parce qu’il nous demandait tout, nous offrait tout. Pas un recoin de la vie qu’il n’éclairât, du moins nous semblait-il. […] L’anarchisme exigeait avant tout l’accord des actes et des paroles, un changement total dans la manière d’être. C’est pourquoi nous allâmes à la tendance extrême (à ce moment), celle qui, par une dialectique rigoureuse, en arrivait, à force de révolutionnarisme, à n’avoir plus besoin de la révolution… […] L’individualisme venait d’être affirmé par Albert Libertad… Sa doctrine, qui devint la nôtre, était celle-ci : ’Ne pas attendre de révolution. Les prometteurs de révolutions sont des farceurs comme les autres. Faire sa révolution soi-même. Etre des hommes libres, vivre en camaraderie…’. Je simplifie évidemment, mais c’était aussi d’une belle simplicité : Commandement absolu, règle et ’que crève le vieux monde !’. De là partirent naturellement bien des déviations. […] On vit de jeunes végétariens engager des luttes sans issue contre la société entière. D’autres conclurent : ’Soyons des en-dehors, il n’y a de place pour nous qu’en marge de la société’, sans se douter que la société n’a pas de marge, qu’on y est toujours, y fût-on au fond des geôles, et que leur “égoïsme conscient” rejoignait, parmi les vaincus, l’individualisme bourgeois le plus féroce. Des troisièmes enfin, dont j’étais, tentèrent de mener de pair la transformation individuelle et l’action révolutionnaire […] L’individualisme anarchiste nous donnait prise sur la plus poignante réalité, sur nous-mêmes. Sois toi-même. Seulement, il se développait dans une autre ville-sans-évasion-possible, Paris, immense jungle, où un individualisme primordial, autrement dangereux, celui de la lutte pour la vie la plus darwinienne, réglait tous les rapports. Partis des servitudes de la pauvreté, nous nous retrouvions devant elles. Être soi-même eût été un précieux commandement et peut-être un haut accomplissement, si seulement c’eût été possible […] La nourriture, le gîte, le vêtement nous étaient à conquérir de haute lutte. […] Plusieurs camarades devaient glisser bientôt à ce qu’on appela l’illégalisme, la vie non plus en marge de la société, mais en marge du code. ’Nous ne voulons être ni exploiteurs ni exploités’, affirmaient-ils sans s’apercevoir qu’ils devenaient, tout en restant l’un et l’autre, des hommes traqués. Quand ils se sentirent perdus, ils décidèrent de se faire tuer, n’acceptant pas la prison. ’La vie ne vaut pas ça !’ me disait l’un, qui ne sortait plus sans son browning. ’Six balles pour les chiens de garde, la septième pour moi. Tu sais, j’ai le cœur léger’ C’est lourd, un cœur léger. La doctrine du salut qui est en nous aboutissait, dans la jungle sociale, à la bataille de l’Un contre tous. […] Le grand malheur de ces anarchistes fut que la révolution demeurât pour eux un mot utopique à peu près vide de sens. L’Occident d’avant-guerre en était trop loin. Plus qu’à mi-chemin de leur suicide, je restais attaché à d’autres arrières-pensées. De ma formation russe, je tenais le sentiment de la révolution, réalité concrète. Pour les Russes c’était la vie même ; et dès lors la vie avait un sens plein. […] L’anarchisme est centré en théorie sur un Homme (majuscule, n’est-ce pas ?), tantôt abstrait, tantôt contingent, le Moi (majuscule), le Moi, borné à lui-même, presque aveuglé dès lors sur l’univers et les hommes réels. Tu n’as que ta vie, toi-même, pas de meilleur exemple de la petite vérité – si évidente en apparence – fausse, parce que ses limites, d’ailleurs imaginaires (essayez de délimiterle Moi), la réduisent à rien. Combien plus vraie la pensée qui me replace, goutte d’eau dans le torrent, parmi les hommes en marche, en masses. Les masses importent plus que toi. On est remis à sa place, guéri de l’hypertrophie du moi, vilaine maladie. – Parce que tu as consenti à te perdre, tu te retrouveras et fortifié d’avoir touché la terre ferme. Ceci implique une grande capacité de consentement, car il faut d’abord comprendre, discerner les lignes de forces des événements pour peser dans le bon sens, s’intégrer à la nécessité, se faire un accomplisseur de ce qui doit être accompli.

Un retournement de l’individu à la masse, du Moi au Nous, auquel il met un point final dans ses Mémoires :

Le « je » me répugne comme une vaine affirmation de soi-même, contenant une grande part d’illusion et une autre de vanité ou d’injuste orgueil. Toutes les fois qu’il est possible, c’est-à-dire que je puis ne pas me sentir isolé, que mon expérience éclaire par quelque côté celle d’hommes avec lesquels je me sens lié, je préfère employer le « nous », plus général et plus vrai. On ne vit jamais que de soi, on ne vit jamais que pour soi, il faut savoir que notre pensée la plus intime, la plus nôtre, se rattache par mille liens à celle du monde.

(Victor Serge, dans ses Mémoires)

Conclusion

Il ne s’agissait ici ni de faire l’éloge de cette expérience historique, bien qu’on puisse en apprécier la justesse (l’absence de compromission, le pas de côté vis-à-vis du mouvement, avoir senti venir la guerre). Ni non plus de la jeter aux orties, ce qui serait trop facile – leur élitisme est forcé, leur destinée pathétique. On veut plutôt l’identifier à un penchant qui nous traverse, surtout dans cette nouvelle époque d’avant-guerre. Les citations que l’on a relevées ici, sont de ce point de vue éloquentes.

Alors que retenir ? On croit souvent que ces anarchistes sont morts de leur individualisme. Qu’ils sont tombés dans le piège tendu par Stirner : ensevelis sous les décombres même de ce qu’ils détruisaient. Morts seuls, en somme. Au contraire, ils ont tenté de tenir ensemble le moi-clos et le moi-qui-a-des-fenêtres, l’individu et sa camaraderie – qui reste le seul but. Vouloir vivre maintenant, tout en sachant que ce n’est que vivre-en-lutte. Tout en sachant que de la « grande vie » on n’arrachera que des fragments.

Ce qui les a perdus c’est moins leur individualisme, que de ne pas avoir surmonté l’échec de la camaraderie – la première période de la bande, à Montmartre autour de Libertad, quand ils étaient encore capables de rameuter autour d’eux quelques centaines d’agités. Les survivants ont affirmé, face notamment aux trahisons, la nécessité d’un plus grand élitisme (c’est la seconde période à Rambouillet autour de Serge), qui va conduire soit à l’inoffensive solitude (Armand), soit au suicide armé (Bonnot). Et qui poussera finalement Victor Serge à un violent demi-tour, après avoir échoué à marier Nietzsche à un universalisme anarchiste.

Les questions qui comptent sont malgré tout celles qui le travaillent à Barcelone en 1917-18 : « tous les événements depuis des années, ont confirmé […] nos déductions théoriques. […] Mais nous avons à tenir compte aussi de notre passé particulier. […] Que d’échecs… ». Il cherche alors à renouveler la tâche de l’individualiste, celui qui accepte de sortir de son refuge une fois les mauvais temps passés. Il constate que ses anciens camarades, pour certains ont été conséquents et en sont morts, pour d’autres sont « revenus de tout » et ont déserté l’Histoire. Il continue de suspecter au sein de la Révolution russe l’arasement des individualités, et pense encore que c’est à cet endroit même que doit se mener la lutte.

Ses questions restent d’actualité. 1. Comment, malgré l’inévitable critique des groupes et l’élitisme nécessaire à la survie, évite-t-on de s’enfoncer dans l’en-dehors (de l’en-dehors de l’en-dehors, etc.) dont on ne ressort plus le moment venu ? 2. Quelle est aujourd’hui la tâche révolutionnaire-individualiste, non plus face à la masse, mais face à l’hypertrophie de l’égo ?

Notes

-

Et que dire de l’Amérique ? C’est ce que note Murray Bookchin quand il déplore « un changement parmi les anarchistes euro-américains, les éloignant de l’anarchisme social vers l’anarchisme individualiste ou de style de vie. Cet anarchisme de style de vie trouve aujourd’hui son expression principale dans le nihilisme post-moderne, l’anti-rationalisme, le néoprimitivisme, l’anti-technologisme, le « terrorisme culturel » néo- situationniste, le mysticisme et une « pratique » de mise en scène des « insurrections personnelles » foucaldiennes ». ⤴️

-

Le premier recueil de textes de Libertad – que Vaneigem évoquait déjà dans son Traité de savoir-vivre – a été formé en 1976 par Roger Langlais, fondateur de l’Assommoir avec Jaime Semprun. Il en disait : « son existence même était intolérable : elle était la négation de l’hébétude, de l’instinct grégaire et de l’attachement à l’état de mort-dans-la-vie que perpétuent, d’une génération à l’autre, ceux-là mêmes que leur adhésion formelle à telle ou telle théorie révolutionnaire serait censée immuniser contre les repoussantes séductions du vieux monde. » Le même exercice sera fait pour Victor Serge par Yves Pagès en 1989. ⤴️

-

L’individualisme, pas encore stirnerien, commence à faire entendre sa voix. Parmi ces précurseurs, il y a évidemment Zo d’Axa : « Nous allons — individuels, sans la Foi qui sauve et qui aveugle. […] Nous nous battons pour la joie des batailles et sans rêve d’avenir meilleur. […] C’est en dehors de toutes les lois, de toutes les règles, de toutes les théories — même anarchistes — c’est dès l’instant, dès tout de suite que nous voulons nous laisser aller à nos pitiés, à nos emportements, à nos douceurs, à nos instincts — avec l’orgueil d’être nous-mêmes. » Dans l’En dehors (91-93) il publie à la fois des militants (de Jean Grave à Émile Henry) et des écrivains : Fénéon (qui éditera plus tard Gide, Proust, Apollinaire), Mirbeau (« Je ne crois qu’à une organisation purement individualiste »), Verhaeren. Les autres revues individualistes des années 90 ont d’ailleurs souvent un pied dans le milieu littéraire ou artiste : L’Escarmouche (93) de Georges Darien, illustré par Toulouse-Lautrec (l’écrivain est aussi membre du groupe illégaliste La Panthère des Batignolles : « Entrez dans les boulangeries, les magasins, entrez partout. Tout vous appartient ») ; Demain (96) de Han Ryner (qui est autant l’auteur de L’homme-fourmi que du Petit Manuel individualiste) ; Sur le Trimard, de Mecislas Golberg (l’ami d’Apollinaire, de Gide, de Matisse et Rodin). Les premières mentions de Max Stirner (avant l’édition française en 1900 de L’Unique) apparaissent dans des revues littéraires : La Revue blanche de Fénéon, ou Le Mercure de France de Remy de Gourmont. ⤴️

-

La scission nette avec les socialistes date en France de 1880, juste après l’échec de l’AIT. Jean Grave (qui collaborait peu de temps avant à un journal guesdiste) se fait le relai de Kropotkine et affirme préférer « la dynamite au bulletin de vote ». Jules Guesde lui répond que la bourgeoisie peut dormir tranquille face à ce demi-quarteron d’anarchistes. Un rapprochement (non avec les guesdistes mais avec les allemanistes) est pourtant déjà tenté en 1894-96 par Pelloutier, Malatesta, Pouget, Hamon. Jaurès fait alors le constat que l’anarchisme : « est en pleine transformation. Il est visible qu’[il] regrette les éléments individualistes, et il est bien près de changer même de nom : il s’appelle de plus en plus communisme anarchiste […] Un pas de plus et il acceptera la représentation dans les Parlements […] il ne sera plus qu’une protestation dans le socialisme même ». Mecislas Golberg, dans le journal individualiste de Pierre Martinet, s’en prendra publiquement à cette tentative de rapprochement. Première tentative qui de toute façon échouera. ⤴️

-

Ces alliances ne participent pas nécessairement à une pacification du mouvement. On peut prendre l’exemple de la participation d’anarchistes au journal antimilitariste la Guerre sociale (et ses Comités de défense sociale) fondé par un socialiste, Gustave Hervé, qui deviendra d’ailleurs fasciste (« Peu de temps avant sa mort, il se décrivait comme le premier bolcheviste, le premier fasciste, le premier pétainiste, le premier membre de la Résistance et le premier gaulliste »). Il semble que les membres de la rédaction animaient aussi un réseau clandestin de saboteurs (l’Organisation de Combat puis les Jeunes gardes révolutionnaires), principalement composé de libertaires qui prônaient l’action révolutionnaire « sans étiquette », qui s’en prit notamment, au niveau national et de manière coordonnée, aux voies de chemin de fer ou au réseau télégraphique et ambitionnait des attentats contre la police avant 1914. ⤴️

-

Il faut noter l’existence d’un premier groupe d’individualistes dès 1890 autour de Pierre Martinet (la revue Renaissance, 1895). Jean Grave estime que c’est lui qui a introduit le premier les idées « ultra- individualistes » dans le mouvement. Quant à la police : « Voyez toutes les bagarres qui se sont produites dans les réunions depuis deux ans […]. C’est toujours Martinet qui propose, et son troupeau qui le suit ». Sa doctrine est assez pauvrement utilitariste : « Ce n’est pas de la recherche du bien-être général que peut découler le bien-être particulier. C’est de la recherche du contentement individuel que s’augmente la richesse dont peut profiter la collectivité. ». Son disciple Eugène Renard, fameux émeutier, fut tout de même l’un des premiers à faire la promotion de Stirner dans le milieu anarchiste. On le retrouvera auteur d’un article dans l’anarchie en 1905 (« Qu’est-ce que l’individualisme ? »). Il était en fait depuis longtemps indicateur de police, signant ses rapports sous le pseudonyme de « Finot ». Enfin il peut être utile de préciser que ces groupes n’ont alors pas le monopole de “l’individualisme”. Comme le dit Malatesta : « Tous les anarchistes, à quelque tendance qu’ils appartiennent, sont d’une certaine façon individualistes ». Par exemple, ma « culture du Moi » est aussi un mot d’ordre de Pelloutier. Et on ajoutera même que la politisation du « culte du Moi », n’est pas propre, dans ces années-là, aux anarchistes. On pense par exemple à Barrès : ici, l’ascèse morale, amène à redécouvrir la tradition. ⤴️

-

Les Causeries s’articulent autour de deux réunions hebdomadaires, l’une à thème, préparée par un intervenant, l’autre sans sujet fixé à l’avance, qualifiée de « discussion entre camarades ». ⤴️

-

Le Libertaire de Faure s’est convertit à l’approche de la guerre au modèle fédératif, au syndicalisme, au 1er mai, à la grève réformiste. Il lance en 1910 un appel à « L’alliance communiste anarchiste ». Les Temps nouveaux de Grave soutient de son côté les congrès comme moyen de se rencontrer, mais s’oppose toujours au parti révolutionnaire. Grave prône encore en 1913 l’organisation cellulaire (« la véritable organisation anarchiste ») et l’Internationale anarchiste. ⤴️

-

Lorulot (co-créateur de l’anarchie et directeur de 1909 à 1911). Organisation décrite dans l’Organisation cellulaire qu’il fait publier dans Le Libertaire en 1906. ⤴️

-

Le groupe des Causeries est un genre d’opposant interne au « style » de Montmartre, quartier alors à la mode. Libertad tient à une certaine façon de « danser et faire les fous ». Charles d’Avray, chansonnier des cabarets de la Butte est l’un des membres des Causeries (sa chanson Le triomphe de l’anarchie a traversé le siècle : « Dès aujourd’hui, vivons le communisme, Ne nous groupons que par affinités », etc.). ⤴️

-

Viktor Lvovitch Kibaltchitch. Il signera d’abord ses textes “Le Rétif”, puis Victor Serge à partir de 1917. ⤴️

-

Sophia Zaïkowska, en 1912, raconte à propos du journal : « Il a à tel point influencé certains lecteurs, que lorsque je rencontre certains individualistes, je sens que ce sont des gens qui me sont proches, qui se distinguent par leur genre de vie du reste de l’humanité. […] C’est une philosophie qui a passé dans la vie. » ⤴️

-

Son fondateur, Gustave Hervé, s’est alors converti au nationalisme et renommera le journal La Victoire. ⤴️

-

Ministre de l’Intérieur, dont la stratégie était de tenir les pacifistes sous contrôle. En l’occurence il « tient » Sébastien Faure du fait de son arrestation, restée secrète, aux Buttes Chaumont pour attentat à la pudeur. ⤴️

-

« Lejeune s’habillait de drap anglais, portait du linge de soie et des feutres Mitchell noir ou gris selon le temps. L’allure d’un homme d’affaires posé, habitué des bons restaurants […] Il préférait les établissements à deux issues et, là, certains angles où on pouvait disparaître à peu près, adossé, derrière un journal déplié. Son nom insignifiant n’était connu que d’un petit nombre d’entre nous. Son passé n’était connu de personne. Des camarades se souvenaient de l’avoir appelé Levieux à Paris et à Londres une quinzaine d’années auparavant. » (VS) ⤴️

-

Quand VS disait encore dans l’anarchie : « On peut se révolter pour soi et pour les siens – anarchiste pour les anarchistes – sans se préoccuper de la souffrance des seigneurs et des serfs » (VS) ⤴️

-

« Au point de vue social, liberté et solidarité sont termes identiques : la liberté de chacun rencontrant dans la liberté d’autrui, non plus une limite, comme dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, mais un auxiliaire, l’homme le plus libre est celui qui a le plus de relations avec ses semblables » (Proudhon) « Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d’autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m’entourent et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté.» (Bakounine) ⤴️

-

Sauf Yves Pagès, qui dans une réédition des textes de Victor Serge parus dans L’Anarchie, titrera sa préface « La pièce manquante d’un nietzschéisme de gauche » – pièce manquante parce que VS s’oppose dans son texte « aux errements de l’aristocratisme libertaire » d’un Palante, d’un défunt situationnisme et à la rhétorique hautaine d’une « politique du mépris » qui lui a survécu. ⤴️

-

-

Le néolibéralisme est mort

Vive le néolibéralismeSe poser la question d’un retour aujourd’hui du fascisme implique d’une part de se demander si l’on n’a pas affaire à quelque chose de tout autre (le technofédoalisme) mais aussi de considérer ce qu’il est advenu du régime “précédent”, qui s’est justement constitué officiellement à la fois contre le fascisme et contre le socialisme, non sans assumer un noyau autoritaire : le néolibéralisme. Dans un premier article (celui-ci) on se demandera ce qui permet de parler de mort du néolibéralisme ou de sa perpétuation sous une forme “zombie”. Dans un second article on verra comment, épuisé et soumis à des tensions internes et externes, il pourrait avoir fini par muter. Enfin, dans un troisième article conclusif on se demandera si ces mutations ne sont pas autant de portes ouvertes vers d’autres régimes et d’autres imaginaires politiques. Et comment ceux-ci peuvent s’articuler.

Le néolibéralisme est mort, vive le néolibéralisme

À Seattle en 1999 ou à Gènes en 2001, la lutte contre le néolibéralisme prenait la forme d’un siège. Celui d’une citadelle inexpugnable, défendue par des miliers de policiers et militaires, abritant les instances internationales décidant de l’avenir du monde. Le néolibéralisme semblait solide, arrogant, indéboulonnable et ne reculant devant rien pour se maintenir.

Il était peut-être en réalité plus fragile qu’il n’y paraissait. La crise de 2008, l’élection de Trump, l’helicopter money ou le “quoi qu’il en en coûte” du Covid, des fissures seraient une à une apparue le long de l’édifice, semblant s’approfondir jusqu’à le mettre en péril. Le point de bascule n’est pas à chercher du côté de l’intervention publique en soutien aux marchés - on le sait, le néolibéralisme (et c’est cela qui le distingue du libéralisme classique) accepte ou plutôt requiert l’intervention politique. C’est ce qu’affirmait Walter Lippmann il y a un siècle dans The Good Society : les marchés ne sont pas des émanations naturelles, mais construits par l’homme, sous-tendus par des lois humaines, maintenus par des institutions. La question n’est pas plus celle de l’autoritarisme - on sait que le néolibéralisme veut protéger l’économie de la démocratie. Les penseurs néolibéraux ont toujours cru en un Etat fort, certes guidé par des normes et des limites strictes.

Acte de décès

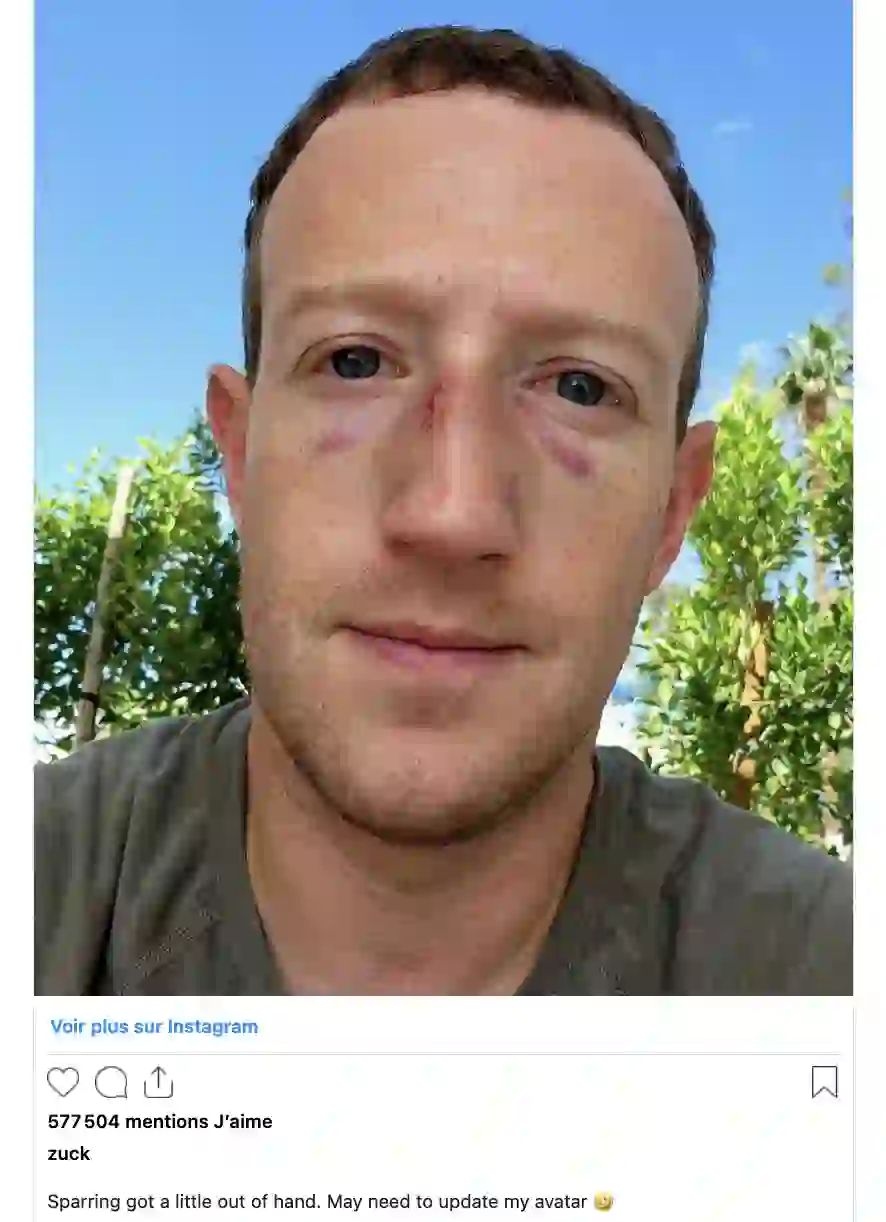

Mis bout à bout, que dessinent les interventions des banques centrales, les rachats de dettes, le quantitative easing, le contrôle du spread des taux, 1000 milliards de dette rachetées dans la zone euro, la banque centrale du Japon qui détient 8% de la capitalisation boursière du pays ? Et si on ajoute à cela une pincée de plans de relance (6 billions de dollars juste pour les USAs), une once de too big to fail, la transformation des banques centrales en nouvelles assurances anti-faillites garantissant les revenus futurs ? C’est le sacro-saint principe du marché qui se trouve désavoué. Ajoutons la guerre commerciale entre la Chine et les US, la fragilisation des chaînes d’approvisionnement, l’économie de guerre, les prix planchers et le protectionnisme tous azimuts, c’est l’utopie globaliste d’un monde sans frontière où les États seraient réduits à peau de chagrin, qui est écornée. Et le rêve d’une société dépolitisée, peuplée d’homo oeconomicus pacifiés et rationnels, piétiné (populisme, Trump, Bolsonaro, le Capitole, gilets-jaunes et gros-biceps). Il paraitrait même que finalement, “there really is such a thing as society”. Pour ceux qui doutent encore, ajoutons que les “Move Fast and Break Things” et “Competition is for loosers” qui ont fait le succès des Thiel et Zuckerberg ont effectivement participé à ébranler l’édifice. Enfin, la multiplication et l’intensification des guerres couplées à la crise écologique finira par rendre flagrant l’évidence : le néolibéralisme n’est plus. Même son principal soutien politique, le parti démocrate américain, qui en fit la promotion idéologique sous Clinton comme sous Obama, semble l’avoir abandonné. Désormais, soutenu en cela par quelques bailleurs privés qui ont senti le vent tourner, il veut faire croire à un “nouveau consensus de Washington” (selon le discours de Jake Sullivan en 2023). Nous serions donc entrés dans cette nouvelle ère “post-néolibérale”, d’un nouveau dirigisme économique et politique - d’aucuns voyant là le terreau d’un “néo-fascisme”, d’un “néo-fordisme”, d’une “néo-réaction”, voire d’un nouveau néolibéralisme (selon sa niche universitaire).

Le plastique c’est fantastique

Mais n’est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Idéologiquement, le néolibéralisme est plastique et hétérogène. Ce n’est pas une doctrine figée, encore moins une vulgate, mais plutôt un espace organisé selon différents pôles.

La tension global-national

Quinn Slobodian a montré qu’au cours des années 90 un clivage s’est affirmé en son sein, scission entre globalistes et nationalistes, les premiers continuant de soutenir que le projet néolibéral doit être réalisé par l’intermédiaire de traités, institutions et législations supranationales, tandis que les seconds veulent faire primer l’échelle nationale et les traités bilatéraux. L’un des points de cristallisation de la controverse est la question de la construction européenne, projet évidemment soutenu par les uns et contesté par les autres. Déjà, dès les années 50, Wilhelm Röpke, chef de file des ordolibéraux, voyait dans le projet globaliste une menace pour les libertés individuelles et pour la diversité culturelle, l’incarnation de la modernité technocratique et le risque d’un futur État-providence supranational. Bref, une (auto)route vers la servitude.

La suite de l’histoire est connue : la multiplication des traités de libre-échange, la construction européenne ou encore la fondation de l’OMC témoignent du succès des globalistes pendant les années 90 et 2000. Or, c’est ce succès qu’ont remis en question le Brexit et l’élection de Trump, plus que le néolibéralisme lui-même. Le Brexit n’est pas juste une réaction des laissés pour compte de la mondialisation, avides de retrouver leur souveraineté, ou un rêve de vieux conservateurs aux accents réactionnaires. Il s’agit aussi d’un projet politique néolibéral et nationaliste dont on trouvait déjà la trace dans le discours de Thatcher à Bruges en 1988 : “Nous n’avons pas réussi à faire reculer les frontières de l’Etat en Grande-Bretagne pour les voir réimposer au niveau européen avec un super Etat européen exerçant sa nouvelle domination depuis Bruxelles.” (“We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a European super-state exercising a new dominance from Brussels”). Dans cette lignée, l’Europe est perçue comme un poids et une entrave pour le libre fonctionnement de l’économie britannique, le Brexit devant permettre au Royaume-Uni de se libérer et d’approfondir la dérégulation. Comme le dit fièrement le think-thank néolibéral Institute of Economic Affairs : “Hayek would have been a Brexiteer” !

Un conservatisme historique

L’espace du néolibéralisme se structure également dans une tension entre des pôles conservateurs et progressistes, le positionnement variant d’une période à l’autre. La phase de destruction de l’État-social, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, s’est fait dans le cadre d’un projet conservateur, incarné par Thatcher et Reagan. Avec d’un côté, There’s No Such Thing as Society et la destruction des obstacles entravant l’économie, et de l’autre, un appel constant à la famille, à la chrétienté, à l’homophobie, au militarisme. Ces projets politiques restaient cohérents avec les sources théoriques dominantes du néolibéralisme. Chez Hayek et Röpke on retrouve une même admiration pour Burke, une même haine de la démocratie et des masses, une même volonté de verrouiller la société par l’élitisme et l’aristocratisme. Le premier a rédigé des constitutions alors que le second pensait que la solution se situait surtout dans le social et les valeurs. D’ou une ode à la paysannerie :

qui concilie de manière idéale vie et travail, production et consommation, espace d’habitation et espace de labeur, nature et activité humaine […], développement indépendant de la personnalité et chaleur du contact social. [La paysannerie] oppose à la face industrielle et urbaine de notre civilisation tradition et persévérance […], mesure et sérénité, existence non artificielle […], unité de l’existence et insertion humble dans la chaîne du devenir et de la mort.

Ringard ? C’est le moins qu’on puisse dire, tant le néolibéralisme est aujourd’hui devenu synonyme de la société de consommation, de la marchandisation sans limite (jusqu’au corps : capital humain, sexuel ou biométrique) et des excès des goldenboys et des yuppies.

Mais un penchant progressiste

Le néolibéralisme n’est pourtant pas pure contrainte, pur nihilisme ou pure aliénation. Son succès repose sur sa capacité à capter et canaliser les désirs, même d’émancipation. C’est ainsi qu’un néolibéralisme progressiste, mélange entre des erzats d’idéaux d’émancipation, une financiarisation et une dérégulation sous-stéroïdes, a pu être incarné par Tony Blair au Royaume-Uni, la gauche caviar en France, tous deux précédés Outre-Atlantique par les “New Democrats” :

In place of the New Deal coalition of unionized manufacturing workers, African Americans, and the urban middle classes, he forged a new alliance of entrepreneurs, suburbanites, new social movements, and youth, all proclaiming their modern, progressive bona fides by embracing diversity, multiculturalism, and women’s rights. Even as it endorsed such progressive notions, the Clinton administration courted Wall Street. Turning the economy over to Goldman Sachs, it deregulated the banking system and negotiated the free-trade agreements that accelerated deindustrialization.

(Nancy Fraser)L’époque combative du néolibéralisme [avec pour objet la destruction du socialisme, sous l’impulsion de Thatcher et Reagan] a été suivie d’une période de 20 ans de “néolibéralisme normatif” [sous l’impulsion donc du parti démocrate], qui était une tentative d’imposer le marché comme la mesure ultime et incontestée de la valeur - non seulement par rapport aux sphères dans lesquelles le mécanisme des prix était présent, c’est-à-dire les sphères d’échange économique, mais aussi aux sphères où le mécanisme des prix était absent. [Il] ne s’agit pas simplement d’essayer de défendre le marché sur le terrain de la liberté économique - ce que le libéralisme avait fait pendant 300 ans - mais en fait d’affirmer certains mécanismes d’évaluation et d’évaluation économiques comme les dénominateurs ultimes de l’organisation de la société.

(William Davies)Une gouvernementalité de crise, une subjectivité en crise La capacité du néolibéralisme à se réagencer s’explique par son hétérogénéité, ses tensions internes (nationalisme-globalisme, progressivisme conservatisme), mais aussi parce qu’il a fait des crises un outil de gouvernance :