amérique

-

Diggers – SF – années 60

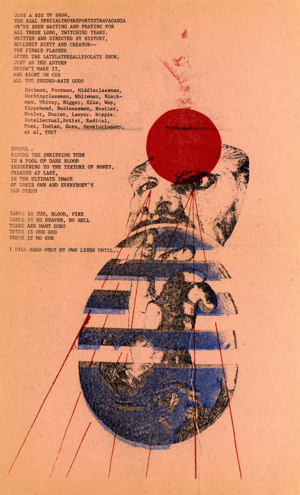

Contre la niaiserie hippie, creuser encore.La propriété c’est l’ennemi, brûlez la, détruisez la, jetez la, sortez du système, faites ce que vous avez envie de faire, n’organisez pas les étudiants, les profs, les noirs, organisez votre tête, n’organisez pas les écoles, brûlez les, observez ce que font les Diggers, action directe bande de lopettes, enlevez-moi ces cravates qui sont comme des chaines à vos cous, vous n’avez même pas les couilles de devenir fous, vous voulez faire la révolution mais vous allez pisser dans vos frocs dès que la violence surgira, et toi là t’es un nègre, qu’est-ce que tu fous ici, ton peuple a besoin de toi : il y a une guerre en cours.

Intervention de Kenny Wisdom alias Emmet Grogan (chef des Diggers) dans une assemblée de gauchistes en juin 1967

Pourquoi les Diggers ?

A priori pour qui serait tenté de regarder tout ça rapidement, l’histoire des Diggers semble un peu niaise. C’est d’abord le théâtre de rue, puis la gratuité, les grandes fêtes de l’Amour puis le mouvement écologiste. Mais pour autant quand on se penche un peu plus dessus on se souvient que les Diggers restent la principale inspiration de ce qui a donné, pour prendre des exemples plus contemporains, Reclaim The Streets, le Carnaval de la Plaine ou encore les Bootlegs, qui, s’ils n’ont pas changé l’ordre du monde, restent tout de même dans l’ensemble comme le souvenir de tentatives pertinentes et parfois réussies de (sur)prendre la rue. Se replonger dans l’histoire des Diggers c’est se rappeler qu’émane de cette expérience aussi brève qu’intense une certaine radicalité qui invite à la reconsidérer avec curiosité si ce n’est une certaine tendresse. Déjà parce que c’est l’histoire d’une rupture : au milieu de l’obscène mollesse du mouvement hippie, et contre l’ennuyeuse réthorique politicienne des gauchistes d’alors (la « Nouvelle Gauche »), il s’est trouvé des gens pour porter l’offensive. Ensuite parce qu’il y a nécessairement filiation avec ce groupe qui, dix ans avant « les années de rêve et de plomb » expérimentait déjà une forme d’autonomie désirante, en faisant bien sûr avec les données de son époque : poussée démographique d’une jeunesse qui étouffait sous le conformisme paranoïaque des années 1950, rêves d’émancipation individuelle et triomphe du modèle consumériste de l’American Way of Life, partant de là pour façonner l’utopie d’une vie qui n’était pour eux ni un souhait, ni une aspiration floue, mais une vérité concrète. Pour les Diggers il ne s’agissait pas de s’interroger sur les conditions préalables à une telle autonomie, mais de la mettre en place et de la vivre tout simplement. Se nourrissant de la révolte politique et hédoniste de toute une génération, ils n’ont pas attendu le Grand Soir, ils ont vécu au présent, ici et maintenant, faisant le choix du collectif dans une époque ou tout poussait à l’individualisme, comme si la révolution était déjà là dans une époque ou tout semblait aussi verrouillé qu’aujourd’hui. Enfin parce que leur théorie ne sort pas tout à fait de nulle part mais s’inscrit dans un mouvement général de libération individuelle et d’émancipation qui provient de celui plus ancien de la recherche anarchiste d’une vie en accord avec ses idées qui seraient affranchies des dogmes de la société capitaliste, avec pour mode d’action la propagande par le fait, l’action directe, qui de débordement en débordement devait servir de déclencheur. S’intéresser aux Diggers c’est chercher dans le passé un bon exemple d’un groupe qui avait fait le choix de s’organiser, se lier à d’autres, se mettre en crise, tout cela dans le but de livrer la guerre. On verra que c’est peut-être sur ce dernier point que les choses ont manqué d’ambition.

Le contexte

Entre 1964 et 1980, les États-Unis traversent une période de profondes mutations sociales, économiques et politiques. Les années 1960 sont marquées par un boom économique et des avancées technologiques notables. La guerre du Viêt Nam et la diplomatie de la guerre froide dominent l’agenda international, tandis que sur le plan intérieur, les mouvements pour les droits civiques et contre la pauvreté redéfinissent le contrat social. Sur le plan politique on assiste à une montée des idées néomarxistes et sur le plan culture là une diffusion très large de l’idée que tout changement politique ne sera possible qu’à travers une libération individuelle. Tout cela est porté par un phénomène massif, la jeunesse, puisque les enfants du baby-boom arrivent à l’âge adulte, ce qui donne : 40% des américains ont moins de 20 ans en 1964. Cette irruption de la jeunesse a pour corollaire la scolarisation massive. Les universités explosent et les campus deviennent les lieux où la jeunesse étudiante prend conscience de son pouvoir en tant que classe. Sur ces campus surchargés depuis le début de la guerre froide, les activités politiques sont plus ou moins interdites, d’autant plus lorsqu’elles adoptent des causes anti-conservatrices. Au début des années 60 le ton se durcit. Les étudiants n’ont même plus le droit de s’engager hors du campus. A ce moment-la il y a plein d’histoires de désarrestations spontanées d’étudiants qui se retrouvaient embarqués par des fourgons, et des foules entières se mobilisent pour les faire sortir, n’hésitant pas à s’en prendre aux flics pour arriver à leurs fins.

Naissance d’une contre-culture

On a donc un contexte bouillonnant et une contestation nouvelle de la part de la jeunesse, qui est nourrie par la lecture de nouveaux maîtres à penser. L’un des plus influents est le philosophe Herbert Marcuse. L’originalité de son analyse à ce moment-là repose sur l’intégration à la critique marxiste d’éléments de la psychanalyse. Pour Marcuse, la critique vise des objectifs de transformation sociale auxquels s’ajoute la lutte pour la libération personnelle et notamment sexuelle. Il s’agit d’un même combat pour la liberté, contre la société capitaliste dont l’impératif consumériste est créateur de répression et d’aliénation. La critique de Marcuse vise aussi à concilier révolution culturelle et individuelle (donc le « micro-social ») et révolution économique et politique (le « macro- social ») : « la supra-structure ne peut pas être transformée sans un bouleversement préalable de l’infra-structure ». A propos du mouvement hippie qui nait dans ces années-là, Herbert Marcuse va le soutenir et le qualifiera de « sérieux » :

il me semble que le mouvement hippie comme tout mouvement anticonformiste de gauche est divisé. Il y a deux tendances : pour une grande part il s’agit de mascarades et clowneries et par conséquent d’un mouvement totalement inepte bien que très charmant et sympathique. Mais ce n’est pas tout : il y a chez les hippies et notamment dans certaines branches des hippies comme les Diggers ou les Provos un élément politique inhérent, et peut-être plus aux États-Unis qu’en Europe, c’est l’apparition de nouveaux besoins instinctifs et de nouvelles valeurs. Il existe une nouvelle sensibilité contre l’efficiente et maladive sagesse. Il existe un refus de jouer selon les règles d’un jeu rigide, un jeu dont tout le monde sait qu’il est rigide depuis le début, et une révolte contre la propreté compulsive de la moralité puritaine et de l’agression engendrée par cette morale puritaine comme nous le voyons aujourd’hui au Vietnam entre autres. Au moins cette part des hippies pour laquelle les révolutions sexuelles, morales et politiques sont unies constituent une forme de vie qui manifeste une agressive non agressivité qui parvient au moins potentiellement à une démonstration de valeurs qualitativement différentes, à une transvaluation des valeurs.

The Dialectics of Liberation (« La dialectique de la libération », conférence tenue à Londres du 15 au 30 juillet 1967.Pour Marcuse, les Diggers sont partie prenante d’une situation révolutionnaire, porteuse de nouveaux besoins de valeurs et d’instincts opposés à ceux de la société dominante, agressive, compétitive et répressive, faisant naitre une contre-culture grâce à laquelle d’autres modes d’existence sociale deviennent palpables et accessibles.

On est donc passés au cours de la décennie précédente de la révolte « littéraire » portée par une avant-garde bohème et artistique qui proposait déjà sa vision contre-conformiste de la société (Ginsberg, Kerouac et les poètes beats) à une véritable contre-culture qui surgit au cours de cette décennie et qui bénéficie du surnombre de ses acteurs. Elle sera massive d’autant plus que les grands médias la relayent abondamment, attirant toujours plus de nouveaux acteurs, faisant des immenses rassemblements sa marque de fabrique: concerts rock, manifestations géantes, marches pour la paix… Mais elle sera aussi individualiste : émancipation des vieilles valeurs morales, volonté de contrôler sa propre vie, exploration personnelle de sa vie intérieure mais aussi libération de l’aliénation dans la course à la possession, au consumérisme, au prestige social et au pouvoir.

Dans ce contexte socio-économique et intellectuel, deux grandes mobilisations vont faire basculer la jeunesse américaine du côté de la contestation. Le combat pour l’égalité des droits civiques tout d’abord qui prend de l’ampleur dans les années 60 et qui s’est durci entre la violence de l’assassinat de Malcolm X et les émeutes de Watts qui mettent à feu le ghetto noir de Los Angeles pendant une semaine en août 65 : 34 morts, des centaines de blessés, plus de 4 000 arrestations. Puis c’est l’apparition du Black Panther Party en octobre 66 à Oakland près de San Francisco et du concept du Black Power jusqu’à l’assassinat de Martin Luther King en avril 68. À ça va s’ajouter une autre cause autour de laquelle les campus vont se mobiliser : la guerre du Vietnam. La mobilisation contre la guerre va participer pleinement au mouvement de contestation, et la jeunesse se sent d’autant plus concernée qu’elle est appelée sous les drapeaux. En 67 la mobilisation connait son apogée avec des manifestations monstres : 400 000 personnes défilent à New York en avril, 70 000 à San Francisco, dans des gigantesques manifestations en faveur de la paix au cours desquelles sont brûlées drapeaux américains et livrets de conscription.

Voilà donc pour le contexte politique de ces années 60 qui sont massivement incarnées par la jeunesse qui entre en révolte, qui se politise très vite, une génération hédoniste qui entre aussi en extase sous l’effet du LSD : c’est la révolte des baby-boomers dans le pays le plus riche du monde.

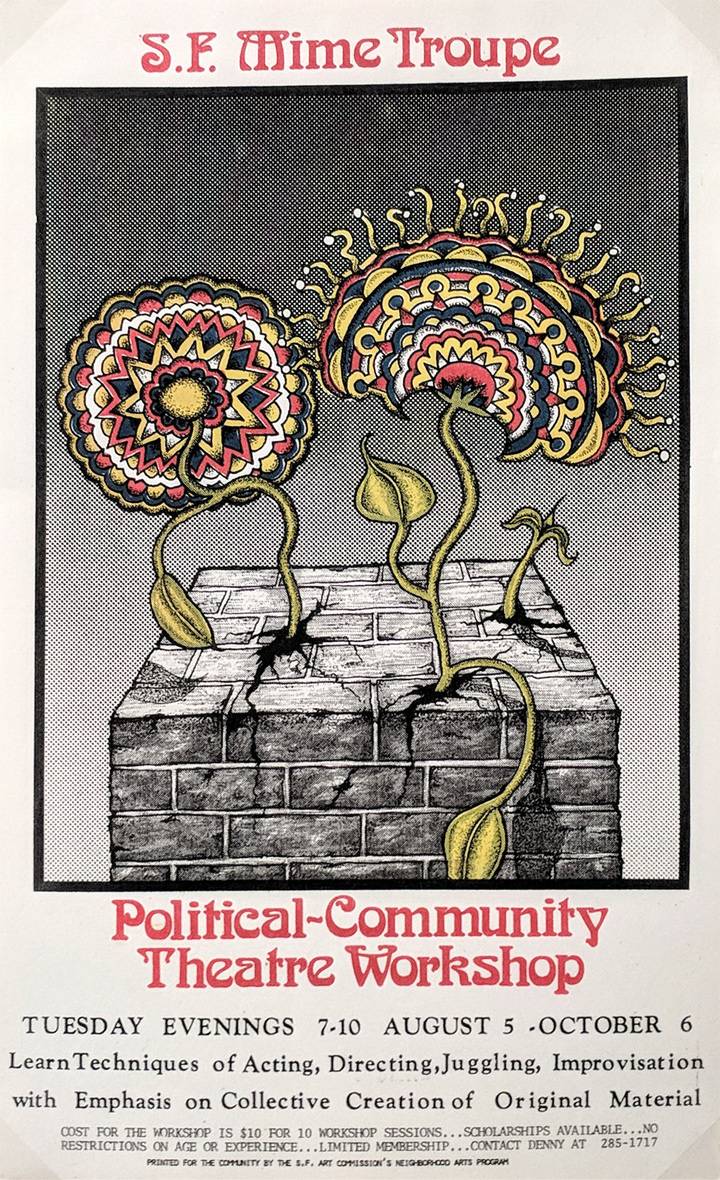

Avant les Diggers : La Mime Troup et le Théâtre Guerilla / Répandre l’anarchie ?

L’histoire des Diggers prend d’abord forme autour d’un quartier : Haight Hashbury à San Francisco, à l’intersection de 2 rues : High Street et Ashbury Street, comprenant le Golden Gate Park. C’est dans ce bout de quartier pas si grand que va émerger de manière massive le mouvement hippie et la forme la plus visible qu’il va prendre au début c’est des grands rassemblements psychédéliques ou les gens se retrouvent, prennent des acides etc, et c’est aussi beaucoup de boutiques qui ont pignon sur rue et qui sont tenus par des commerçants qui ont décidé de capitaliser sur ce phénomène en le marchandisant le plus possible en vendant toutes sortes de goodies qui fabriquent l’attirail extérieur du hippie. Donc on a beaucoup de monde, des jeunes qui se rassemblent et quand même des velléités de changement. Les premières formes que ça prend c’est donc des grands rassemblements dans le Golden Gate Park et c’est très pratique parce qu’à San Francisco il fait beau la majeure partie de l’année, il y a du monde dans les rues et se retrouver dans les parcs ça permet d’agréger de plus en plus de monde. Ainsi, au milieu des pleurnicheries des non-violents, la plupart du temps mystiques, des apôtres de la défonce libératrice et des gourous imbéciles, un groupe notamment profite de cette ambiance pour mener des actions : la Mime Troupe.

La Mime Troup pratique une forme de théâtre dont le jeu invite à la satire sociale et politique. Avant chaque représentation, ils se baladent costumés et masqués et défilent dans les rues, ils font une grande parade qui agrège de plus en plus de monde pour annoncer le spectacle de l’après-midi qui aura lieu dans le grand parc, gratuitement. L’idée c’est que ce soit accessible à tous. Evidemment c’est illégal de se rassembler dans le parc donc la police s’oppose de plus en plus à ces représentations. La réponse de la Mime Troup va être de mettre en scène leurs arrestations en direct au cours de la pièce, ils sont interpellés par les flics et arrêtés et ils intègrent ça dans le jeu pour évidemment, on a bien compris, dévoiler le côté spectaculaire et absurde de ce moment-la. Cette pratique va vite être théorisée par le fieffé marxiste à la tête de cette troupe, Ron Davis. Il va appeler ça le « théâtre guérilla». Pour lui l’idée c’est de mobiliser le théâtre et les artistes autour de la possibilité d’un changement politique et social. Il produit un manifeste qui se résume en 3 points: 1. enseigner le changement et en être soi- même un exemple, 2. reprendre la vision brechtienne du théâtre : l’art sert toujours consciemment ou inconsciemment des buts politiques et 3. la compagnie en tant que groupe doit être un modèle du changement auquel elle croit. Faire partie de cette troupe implique donc de se former politiquement. Le modèle de référence à ce moment-là c’est la révolution cubaine, Che Guevara et ses techniques de guérilla, donc ça implique d’être équipé de façon à pouvoir quitter les lieux au plus vite et choisir son terrain d’attaque. Dans leur cas ça prend l’apparence d’une scène vite installée, vite démontée, les parcs comme terrain de jeu, et une troupe d’artistes politisés qui agissent et joue dans le même mouvement (to act = jouer/agir). L’idée c’est de s’adresser au spectateur pour le faire réagir et non pour le divertir, qu’il fasse l’expérience d’un théâtre radical qui cherche à amener l’audience à s’interroger sur ses propres positionnements politiques et sociaux. Je passe rapidement sur les détails mais en gros la troupe ressemble à un groupe de jazz, chacun joue sa partie sans avoir véritablement de direction, il n’y a pas vraiment d’acteurs professionnels, l’idée c’est de réintroduire du politique dans l’art, et de prendre au sérieux les conditions de production de la création artistique où chacun endosse un rôle qui peut être différent le lendemain. Chacun participe aux réunions de préparation ou théâtre et politique se mêle constamment dans de longues discussions.

La réputation de la Mime Troupe - ainsi que le bruit et la rumeur qui l’entourent suite aux diverses accusations de subversion, aux arrestations et aux procès dont elle fait les frais - attire de plus en plus de monde. Elle compte jusqu’à 75 membres: activistes, artistes libertaires, beatniks, hippies désargentés… Et après un certain temps et de manière inévitable, la frange la plus énervée cohabite de plus en plus difficilement avec le marxisme de Ron Davis dont le radicalisme ne franchit pas le cadre balisé du théâtre.

Les Diggers : Free food, Free market / Vivre le communisme ?

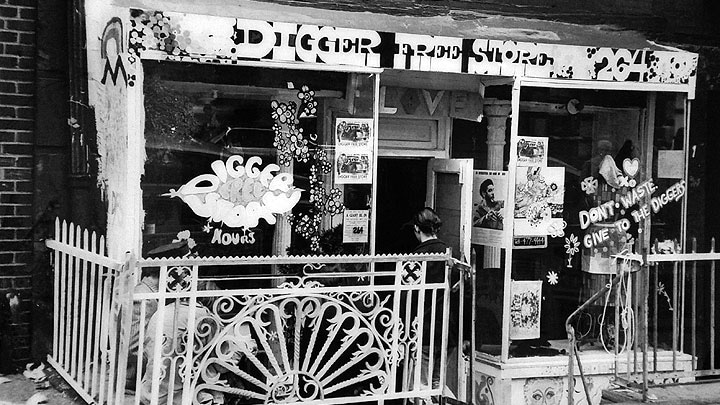

Septembre 1966, d’étranges messages circulent dans le petit quartier de Haight-Ashbury. Collés sur les murs, déposésici ou là, distribués dans larue, ils sont signés par une empreinte de doigt, par un certain George Metevsky, ou le plus souvent par « Les Diggers ».

Diggers? Ceux qui piochent ? Qui piochent quoi ? Qui piochent pourquoi? Pour trouver de l’or, tels les pionniers arrivés 100 ans plus tôt au cours de la fameuse ruée vers l’or qui a créé la ville ? Diggers ? Comme ceux qui ont compris le truc, de l’argot to dig, piger ? Diggers ? En référence à ce groupe de paysans, dans l’Angleterre de Cromwell, qui creusèrent et cultivèrent une parcelle de terre seigneuriale pour se nourrir eux et les affamés ? Comprendra qui pourra. Et un matin, un tract est cloué sur la porte du studio de la Mime Troupe, où l’on peut lire une liste de phrases écrites les unes au-dessous des autres : « Fuck les bourgeois, Fuck la Nouvelle Gauche, Fuck le maire de San Francisco, Fuck la guerre au Vietnam, etc.» et à la fin de la liste «Fuck la Mime Troupe» ! La rupture est consommée. Pour les Diggers, et c’est une des originalités de la contre-culture naissante, l’idée même de stratégie révolutionnaire ne signifie rien. La révolution ne poursuit pas une stratégie, la révolution est un acte personnel, existentiel et spirituel tout à la fois. Une question éthique plus que politique.

Les Diggers sont emmenés par Emmet Grogan. Grogan a déjà un passé chargé : bagarreur, défoncé au dernier degré (il s’est décroché de l’héroïne qu’il s’envoyait depuis l’âge de treize ans), voleur et révolté permanent (il fricotera un temps en Irlande avec l’IRA). Grogan a bourlingué, réfléchi, il est malin, il s’ennuie. Il n’est pas très excité par ce qu’il se passe à San Francisco, mais le terrain est favorable. L’histoire est connue : à la suite d’un braquage, il est avec ses amis en possession d’un gros paquet de fric. Il trouve finalement en quoi il va le transformer : de la bouffe ! Il fonce aux Halles dans la périphérie de la ville, et remplit son break Ford de cageots de légumes et de fruits, de poulets et de dindes. À plusieurs ils volent deux grands bidons de lait de 90 litres, dans lesquels ils font tout cuire. A 16 h, ils sont au Golden Gate Park où ils attendent les habitants, prévenus par le tract suivant :

REPAS GRATUIT - RAGOUT CHAUD - FRUITS FRAIS APPORTEZ UN BOL ET UNE CUILLERE A ASHBURY STREET DEVANT LE PARC - 16 H REPAS GRATUIT TOUS LES JOURS GRATUIT, PARCE QUE C’EST A VOUS !

Lors de la première distribution de nourriture les gens arrivent, une cinquantaine, quelques uns portent un bol pendu à leur ceinture. Cela va devenir rapidement le signe de reconnaissance permanent des fidèles des Diggers. Les cinquante premiers ne restent pas seuls longtemps. Ils seront deux cents ce jour-là. Toute la semaine, Grogan et sa bande continuent à nourrir les affamés, les marginaux, les paumés, les junkies, les profiteurs, les clochards, les fugueurs, les passants, les hippies, les curieux. L’idée c’est d’aller plus loin dans l’irruption dans l’espace public que la Mime Troup, avec qui le public des pièces avait tendance à consommer passivement les messages même les plus incendiaires du théâtre, quand les Diggers voyaient plutôt dans les rues du quartier un public au potentiel révolutionnaire, parce qu’en fuite de leurs foyers familiaux conventionnels et ultra normés, ne demandant qu’à se révolter au lieu de tourner en rond dans le désoeuvrement.

A raison, ils entretiennent leur opacité. A aucun moment ils ne voudront dire qui ils sont, ni d’où ils viennent. Les journaux underground, nombreux à cette époque, participeront à propager le mystère. Tout le monde est intrigué. On cherche les motifs. Quel peut bien être leur intérêt ? Des donateurs arrivent de partout, des désintéressés, mais surtout des gens intéressés. Pour toute réponse, ils acceptent les dollars et les chèques, puis les brûlent. Les amis de Grogan, les Diggers permanents, dont Grogan dira d’eux que leur simple présence est un remède à la déprime, s’appellent Billy Landout, Slim, Minaux et Butcher Brooks, un photographe qui possède un vieux minibus Volkswagen jaune qu’on appelle le Sous-marin jaune. C’est dans ce minibus que la bouffe est transportée. Il arrive que Butcher Brooks s’amuse à faire le tour du quartier plusieurs fois, passant sous le nez des amateurs, afin de bien leur montrer que tout ceci ne leur est pas dû. Grogan, lui, s’occupe de trouver la bouffe, la récupère ou la vole, le matin pour l’après-midi (les Diggers n’ont pas de frigo).

Avec cette nouvelle « performance » le but des Diggers est de proposer à tous ceux qui débarquent à Haight-Ashbury d’expérimenter un cadre nouveau où vivre libre, délivré des règles aliénantes du capitalisme et de son agent universel, l’argent, est possible. Les Diggers assurent le « décor» dans lequel les besoins primaires - nourriture, habits, logement, soins - sont garantis. En retour, ils attendent non pas la charité des plus riches, mais la participation de tous aux projets collectifs. Mutualisme, coopération, autogestion : à chacun d’articuler sa propre vision d’une vie libre et de trouver le moyen de participer à l’action du groupe. Cette participation est indispensable à la survie de l’utopie communautaire des Diggers, mais elle s’avère de plus en plus difficile à obtenir des nouveaux arrivants, plus attirés par des vacances que par l’expérience radicale de construction d’une nouvelle société. En 1966, face aux « actions intéressés » qu’ils perçoivent partout autour d’eux, ils vont théoriser l’ « idéologie de l’échec » : il s’agissait alors d’abandonner le jeu compétitif imposé par la société, refuser le succès médiatique commercial, refuser le leadership, ne plus jouer le jeu. La consommation est un signe extérieur de réussite ? Refusons de consommer.

tout ce que nous faisons est libre et gratuit parce que nous sommes des échecs, nous n’avons rien, donc nous n’avons rien à perdre.

Pour eux à ce moment-là il s’agit de se désaliéner, d’abandonner la compétition, le consumérisme, et la réussite personnelle. Pour cela et comme manger gratuitement ne suffit pas, ils décident de passer au stade suivant en ouvrant un « free shop », le Free Exchange Market, un magasin gratuit rempli de “denrées libérées” c’est à dire libérées du monde de l’argent et de la marchandise, c’est à dire volées. Toute la journée, le lieu est rempli de gens de passage et devient vite le point de fixation de tous les paumés qui gravitent autour. Les Diggers en profitent pour diffuser de la propagande en distribuant les Diggers Papers, des journaux d’une page ou deux qu’ils impriment eux-mêmes et dans lesquels ils déploient leurs théories, publient des poèmes et racontent leurs actions, invitant à les rejoindre. Les grandes vedettes de l’underground, les sympas et les débiles, débarquent pour se montrer : Allen Ginsberg, Timothy Leary. Il n’est pas rare qu’ils se fassent virer comme des malpropres. Quand un bourgeois rentre et demande à voir le responsable on lui répond : « c’est toi le responsable ».

La maison d’à côté du Free Shop est occupée par un Swami qui y a installé un magasin dédié à Krishna. Les rapports avec lui sont particulièrement hostiles car les mystiques sont dérangés dans leur méditation par les jeunes chevelus du local d’à côté. Un jour, le Swami appelle la police à cause du bruit. Sautant sur le prétexte, la police débarque. Le chef des flics amène lui-même des seringues pour être plus sûr de les trouver, les dépose là où ça l’arrange. Grogan assomme le flic avant de se faire assommer lui-même à coups de matraque. Le Free Exchange Market est réduit en miettes par la police, qui piétine la bouffe, jette de l’eau dessus et badigeonne tous les vêtements avec de la peinture.

Vie et mort d’ « Emmet Grogan ». Overdose ou destitution : il faut choisir.

Commence alors une drôle de période pour les Diggers, confrontés à une bien pénible question : comment grossir sans se compromettre. Ils vont essayer de troller par exemple le « Human Be-in », un immense festival, avec les stars du psychédélisme et du gauchisme de l’époque : Jerry Rubin, Timothy Leary, Gary Snyder, les commerçants HIP, des groupes de rock : Jefferson Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin, et d’autres. Le service d’ordre est assuré par les Hells Angels, les seuls à avoir de l’autorité dans ces immenses rassemblements. Les Diggers s’occupent du menu : sandwichs à la dinde agrémentés d’une sauce qui n’est autre que… du LSD. Grogan est contre, il trouve à juste titre que cela profite surtout aux commerçants et que ça entretient les illusions des paumés, qui croient vivre dans la défonce une pauvreté heureuse, alors qu’il ne s’agit que d’un cache-misère. Au final et contre leur gré l’évènement est un succès. Puis une soirée avec des poètes, Snyder, Ginsberg, Brautigan, est organisée “au profit des Diggers”. C’est gratuit mais les poètes font une quête. Grogan déclare que le bénéfice des Diggers est ce qui profite à tous et convertit aussitôt le résultat de la quête en tournées générales au bar. Enfin, a lieu la mémorable fête dans l’église Méthodiste de Glide, que les Diggers initie à défaut d’organiser. Une fête tellement déjantée, tellement hors normes, que la presse présente ne trouve personne pour répondre à ses questions. Complètement abasourdie par ce qu’elle y voit, elle ne soufflera mot de cet événement. Pour leur rendre honneur il faut préciser que les Diggers ne pensent pas qu’à la fête et au plaisir, mais aussi à organiser des choses utiles à tous. Des lieux de vie pour adolescents sont ouverts dans la ville, et tout le monde y est accueilli, sauf si on y vient avec des armes ou des seringues. Le centre de santé qui officie à l’intérieur du Free Exchange Market est un modèle qui essaime : d’autres s’ouvrent partout. Ils sont tenus par de jeunes médecins des environs qui sympathisent avec cette contre-société grignotant la ville de l’intérieur. Les soins y sont gratuits, à domicile quand c’est nécessaire. Des infirmiers ou des internes détournent des médicaments pour les offrir à ceux qui en ont besoin. Mais les instances de santé officielles de la ville finissent par mettre un terme à cette anomalie en incitant les propriétaires de ces lieux de soin officieux à virer leurs encombrants locataires, parfois squatteurs, ce qu’ils s’empressent de faire.

Faute d’avoir su porter le conflit aux bons endroits, débordés par les arrivées massives de jeunes désoeuvrés, tiraillés par des envies d’ailleurs, et peinant à dépasser leurs propres inventions, la fin des Diggers est bien triste. Quand les autorités finissent par fermer le Free Exchange Market ils s’installeront un peu plus loin, dans un nouveau lieu, mais l’ambiance n’est plus à la fête. Ils font le constat que tout le monde cherche à les exploiter, à se servir d’eux. Souvent les gens même qu’ils cherchent à aider. Un jour, Grogan repère deux personnes qui prennent dans le free shop tout ce qu’elles peuvent, puis vont le revendre ailleurs. Il les embrouille. « Vous le donnez, alors qu’est ce que ça peut vous foutre, ce qu’on en fait » répliquent-elles. Les distributions de bouffe gratuite concernent de plus en plus de monde, mais la foule est de plus en plus passive, finissant par donner tort au sens premier de cette action quotidienne. C’est parallèlement, le début de certaines dissensions entre eux. D’un commun accord, bien que sans l’avoir consultés, ils vont tous profiter d’un voyage de Grogan pour laisser croire aux médias qu’Emmett Grogan n’existe pas, que c’est un mythe, un nom collectif utilisé par eux tous, que chacun d’eux est Grogan. Malgré ce dernier coup d’éclat, peu à peu le mythe les dévore. Des milliers de jeunes en mal de société, en plein drame ou en pleine crise, accourent, croyant trouver chez eux la solution à tous leurs problèmes, animés par l’espoir de vivre autre chose. Mais les Diggers ne peuvent loger tout ce monde dans des bonnes conditions et sont vite rattrapés par des problèmes d’hygiène et de salubrité. La police mène des rafles pour arrêter les mineurs en fugue. Le cinéma commence à s’emparer du phénomène et vient tourner sur place des scènes à sensation, attirant un tourisme voyeuriste dégoûtant. Le grand commerce s’empare de ce coin brusquement rentable,et boites de nuit et boutiques “hippies” enterrent définitivement le moindre esprit de révolte.

De son côté et pour oublier tout ça, Grogan part à Londres, où il rencontre Alexander Trocchi, un ancien situationniste qu’il admire, et William Burroughs. Il participe à un débat sur la “dialectique de la libération”. Il est en compagnie d’intellectuels minables qui se prennent pour des grosses têtes. Il prononce alors devant eux un discours vibrant sur la révolution, le socialisme, la vie communautaire etc. Il reçoit en retour une ovation. Il ne lui reste alors plus qu’à révéler la supercherie : il l’a tout simplement copié sur un discours d’Hitler. La fureur des participants et des spectateurs est à son comble et il se fait virer. Il voyage alors, va voir les Provos hollandais de près, visite les Kommune 1 et 2 à Berlin, se glisse dans Mai 68 à Paris, passe à Prague, avant de fréquenter le Black Panther Party. De retour à Haight-Ashbury, il s’occupe de distribution de repas gratuits à domicile. Au bout d’une semaine, il a cent noms sur sa liste, et il se retrouve seul à s’en occuper, parce qu’il s’est fait beaucoup d’ennemis, pendant que d’autres s’approprient les mérites de cette action dans laquelle il reste soigneusement anonyme. Le climat se dégrade, il en a assez, il arrête tout. Cette désillusion produit l’effet inévitable : il replonge dans la came. Il ne peut plus assumer sa tâche. Pendant un temps il arrivera à se désintoxiquer et reprendra la même idée avec le soutien des Black Panthers en montant des petits-déjeuners pour les enfants Noirs d’Oakland. Il fournit le lait et les provisions, que les Panthers de la ville distribuent. Mais finalement définitivement épuisé par tout cela, il quitte la Californie en janvier 1970 et sera retrouvé mort par overdose dans le métro 8 ans plus tard. Avec lui, le mouvement Digger disparaît, après plus de deux ans d’une inventivité folle et probablement un bon nombre de destins tout tracés changés à tout jamais. L’un d’entre eux dira, bien plus tard, au sujet de cette histoire :

Les Diggers ont joué une pièce de théâtre appelée “les Diggers” : un groupe qui se soulève dans le petit territoire de Haight-Ashbury et entraîne derrière lui plusieurs milliers de personnes. Lorsque arrive l’inéluctable récupération commerciale et médiatique, les Diggers se volatilisent. Selon la théorie de Hakim Bey au sujet des TAZ, les Zones Autonomes Temporaires, une telle disparition n’est pas le signe d’un échec, elle est une tactique au sein d’une stratégie insurrectionnelle bien comprise : afin de préserver son potentiel subversif, la TAZ doit se dissoudre dès qu’elle est connue, ne pas s’acharner à “imposer la énième Dictature Révolutionnaire. […] Soit le monde changerait, soit il ne changerait pas. En attendant, continuons à bouger et à vivre intensément.”

Conclusion

Regarder en face l’histoire des groupes révolutionnaires et se référer à la tradition des vaincus engage ceux qui le font avec sérieux à vivre en partie avec des fins tristes et sombres comme celle-ci. Mais la déchéance de Grogan et ses amis ne doit pas nous faire oublier que le nom des Diggers est avant tout celui d’une expérience rare et précieuse, et que leurs réussites, leurs échecs et les questions auxquelles ils ont du répondre viennent soutenir nos tentatives d’aujourd’hui.

Devant le peu de sources disponibles pour relater d’une telle aventure et malgré le recul des années il n’est pas évident de saisir ce qui a pu causer leur perte, bien que le cocktail répression + drogues soit sans doute l’un des pires. Mais ce qui reste à la fin c’est cette idée qu’ils avaient vu juste dans la forme au moins, avec cette espèce de bande hétéroclite, qui ne soit ni la masse promise par les hippies, ni l’organisation figée de la Nouvelle gauche, et qui a montré son importance une fois qu’elle n’était plus, tant la fin du collectif semble avoir été un véritable désastre existentiel pour les individus le composant, contrastant en cela avec la véritable flamboyance de ces quelques années d’interventions toujours en groupe.

Il faut bien se rappeler, comme on a cherché à le montrer ici, que le choix qui s’offrait alors pour qui cherchait à subvertir un tant soi peu son monde n’était pas des plus réjouissants. Aux grandes totalités de l’époque, famille, nation, travail, guerre et religion, la jeunesse a répondu en masse par l’hédonisme, la débauche et les fleurs. Pour qui trouvait que tout cela manquait cruellement de politique, la Nouvelle Gauche faisait office de machine de récupération. Au milieu de ce fatras remuant, les Diggers ont réussi à tracer un chemin qui paraissait tout sauf évident. Si l’on peut juger vaines certaines de leurs actions on retiendra surtout le sérieux mis dans les méthodes déployées, et la mise en jeu, conséquente, qui leur a permis de tenir toujours à distance respectable aussi bien les hippies que les gauchistes politisés.

Enfin, l’expérience des Diggers nous rappelle que pratiquer la subversion dans la subversion ne va jamais sans une bonne dose de lol, et que c’est cette ligne qui se moque du pur hédonisme tout en attaquant férocement l’esprit ennuyeux des gauchistes, faisant ainsi sienne une propension à mener la lutte dans la joie et à trouver la joie dans la lutte, qu’il nous faut perpétuer.